Categoría: política estatal

Feminismo también contra el machismo progresista

Idaira Gara

En los últimos diez años, el periodismo feminista ha dejado de ser una nota a pie de página para convertirse en una fuerza transformadora dentro del panorama mediático español. Sus dinámicas han atravesado las redacciones, y desafiado estructuras tradicionales, proponiendo nuevas narrativas y empujando a los medios a repensarse desde la raíz. A comienzos de […]

«Aniram al ne etatsila» y otros cantos del Movimiento Socialista en Granada

Cloratitax

El MS está en plena fase expansiva por las ciudades del estado español, tratando de cooptar espacios y colectivos para generar una masa inerte bajo sus siglas. Mediante un programa político por el que se presentan como la única alternativa para cuestionar el ciclo anterior, buscan construir un nuevo frente comunista mostrando una contradictoria independencia […]

Racismo estructural construyendo Europa

Ilargi Mayor

Nuestro Estado se construye sobre una estructura racista que criminaliza la migración, criminaliza a los otros. Observamos cómo los discursos de odio se extienden en todos los ámbitos y justifican las violencias diarias a las que se ven sometidas las personas migrantes: redadas racistas, privación de libertad, falta de acceso a derechos fundamentales. Los centros […]

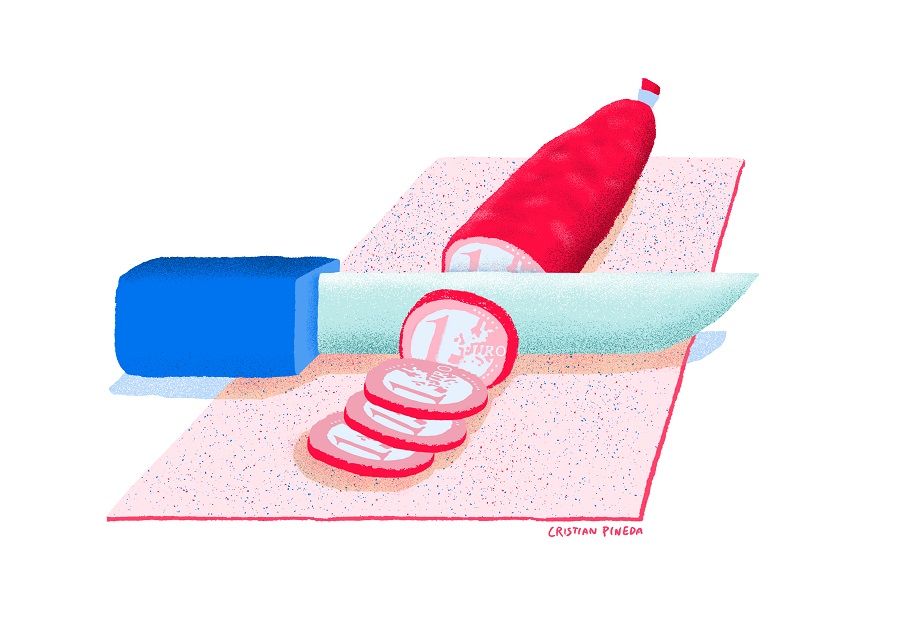

Cómo se cocina un convenio

Cristina Barrial

El asfalto ya arde aunque aún no ha comenzado el verano. Es cierto que hoy en día decir esto desde algunas regiones de la península es decir bien poco. Hablamos de Madrid, el masculino genérico de los paisajes de fondo en la escritura nacional. Podría ser cualquier día, pero no es un día cualquiera. Nueve […]

Los nuevos barrios residenciales y las contradicciones de clase

Inés Gutiérrez Cueli

Durante el boom inmobiliario (1995-2007) proliferaron las urbanizaciones. En Madrid una operación paradigmática fue la construcción de los PAU (programas de actuación urbanística). Trece barrios con un diseño característico: su trama es una cuadrícula de grandes avenidas y urbanizaciones que están cerradas sobre sí mismas y cuentan con servicios privados. Hay una escasez de equipamientos, […]

Amnistía y democracia

Joaquín Urías

La democracia, como casi todas las cosas hermosas, no es una realidad, sino una aspiración. Los sistemas políticos existentes arrastran todos tantos errores y contradicciones que ninguno puede calificarse de absolutamente democrático. En todo caso, el objetivo es la libertad entendida como posibilidad de toda persona de realizarse y autodeterminarse como tal, tanto de manera […]

La violencia obstétrica es violencia de género

Candela González Sánchez

A comienzos de este año, el Ministerio de Sanidad modificó la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, de 2010, y lo hizo sin incluir las palabras violencia obstétrica en ninguna de sus páginas. La presión de los colegios de médicos fue tan fuerte que la reforma de la […]

¿Un movimiento no-binario?

Andrea Speck

Your body is yoursat the end of the day And don’t let the hateful try and take it away We want to be free, yeah, we go our own way And my body was made, oh [Tu cuerpo es tuyo al fin y al cabo Y no dejes que los queodian intenten quitártelo Queremos ser […]

Vientos de derechas

Alberto Coronel Tarancón

Soplan vientos de derechas, pero ¿qué son? El viraje de los imaginarios económicos y culturales a formas de subjetividad difícilmente traducibles al imaginario político de la izquierda. La industria cultural —las series, la música— da buena cuenta de ello. El éxito de series como Peaky Blinders —la familia convertida en empresa del crimen organizado viaja […]

Solo sí es sí

Salvador Cutiño Raya

Julio de 2018: tras la primera sentencia de «la manada», Carmen Calvo anuncia una reforma de los delitos sexuales para poner «el consentimiento en el centro». Se dijo que si la mujer no decía que sí expresamente, entonces estaba diciendo que no. Y esto causó un aluvión de críticas que llegaron a la ridiculez de […]

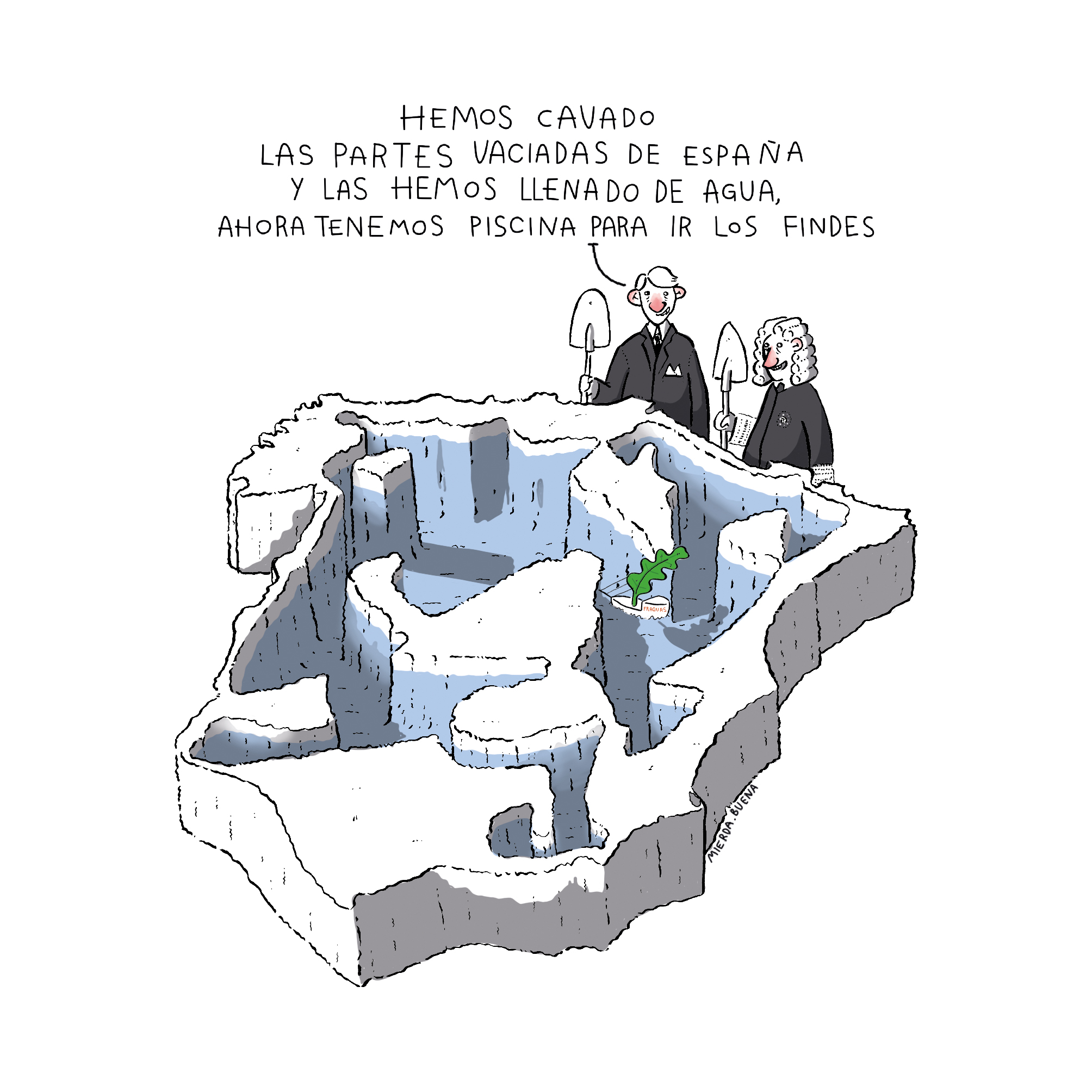

FRAGUAS, O CUANDO REPOBLAR ES DELITO

Andrea Martín Moreno

«Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas, porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero —le repito— a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones.» Buenaventura Durruti En el año 2013, fruto de los movimientos sociales […]

Juventud, precariedad… y antirracismo

Andrea Andújar Llosa

Hace cerca de un mes se publicó el Estudio sobre percepciones y actitudes racistas y xenófobas entre la población joven de España, que realizamos desde Andaira S. Coop. para CRS-FAD. Los resultados del mismo ponían de manifiesto cuestiones que, si bien no se evidencian por primera vez, son de gran importancia: en nuestra sociedad existen […]

Intervención estatal y crisis energética

Jesús M. Castillo

El sistema de producción capitalista se caracteriza por un crecimiento económico continuo y acelerado, y por la concentración de los medios de producción en unas pocas manos. Los dueños de los medios de producción pueden ser accionistas de empresas privadas, entonces hablamos de capitalismo de mercado o gestores de empresas estatales, y hablamos de capitalismo […]

EN LA FRONTERA ENTRE EL FUEGO Y EL INFIERNO

Solidary Wheels

De las aproximadamente dos mil personas que intentaron saltar la valla por el Barrio Chino (Melilla) el pasado 24 de junio, solo ciento treinta y tres lograron quedarse en la ciudad. Llegar, llegaron muchas más. No hay un número oficial, pero muchas lograron pisar suelo español y, desgraciadamente, quedaron enterradas bajo las concertinas, los gases […]

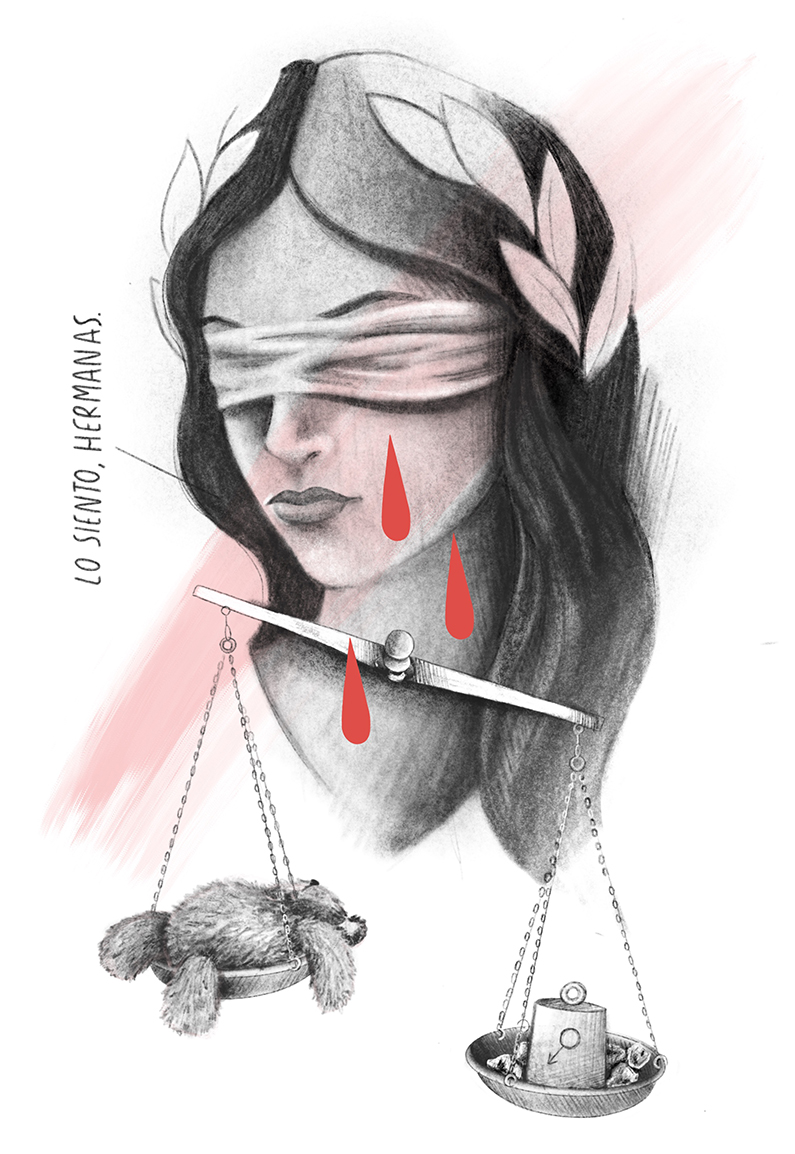

Justicia patriarcal y violencia vicaria: el caso de María Salmerón

Pepa Cabanillas / Viola Varotto

La historia de María Salmerón, su sufrimiento por el maltrato padecido por parte de su expareja y la posterior violencia institucional, se remonta a 2001. María, con una hija de pocos meses, se separó de su pareja por las vejaciones y humillaciones que venía sufriendo. El maltratador, su exmarido y padre de su hija, fue […]

Gobierno progresista, Estado fascista

David de la Lama Calvente

Se dice y se comenta que «el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla». Otres, hacen acopio de historicismo científico y aplican la tercera ley de Newton para hablar de «ciclos histórico-políticos»: para toda acción hay una reacción de igual magnitud y opuesta. Y así vamos, reviviendo cada generación los mismos acontecimientos […]

Contra la prisión permanente revisable

José Montaño Ortega

El Gobierno del Partido Popular significó un incremento sustancial de leyes represivas y el endurecimiento del código penal. El primer caso, la llamada ley mordaza fue un brutal recorte de las libertades dirigido a cortar de raíz las protestas contra la crisis. Aunque se ha retocado, aún sigue sin ser derogada en su totalidad. Durante […]

Construir comunitat, reforçar el territori

La Burxa

Els discursos polítics dels partits juguen a l’espectacle mediàtic i estètic. Convertir en transcendentals temes superflus i anecdòtics per tal construir un relat que en el que sustentar la seva posició. Focs d’artifici d’una política que se’n diu general, quan realment en podrien dir superficial. Una quota més a cobrir en la societat de l’espectacle […]

AL FILO DE LA NAVAJA

Jesús M. Castillo

En nuestro día a día, nos duchamos con agua caliente de termo de gas, vamos al curre en coche, utilizamos dispositivos electrónicos como ordenadores y teléfonos, cocinamos con gas o con vitrocerámica eléctrica, aclimatamos nuestros hogares con aire acondicionado o calefacción, vamos a diferentes comercios y encontramos lo que estábamos buscando… Quehaceres cotidianos a los […]

La paz para quien la quiera

Ricardo R. Chacón

En 2019 mis amigas cortaron la calle frente a Puerta Osario (Sevilla) con un cartel que decía «ESTAMOS EN GUERRA». Mis amigas ponían título a su lucha y nos alumbraban. La guerra que las mujeres sufren, la guerra que también sostenemos las disidencias sexuales por no ajustarnos a las normas de un panorama heterocispatriarcal que […]

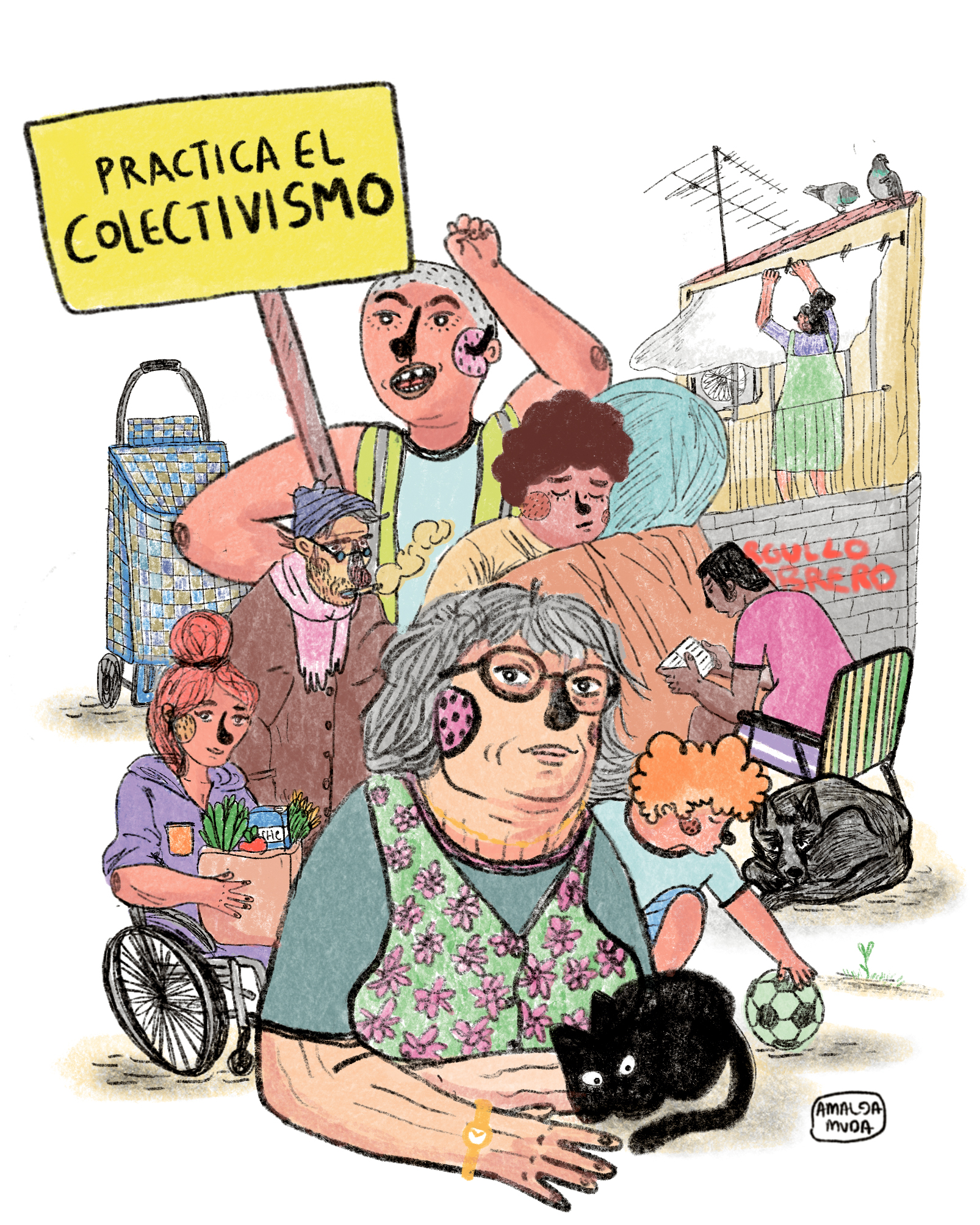

ANARQUISMO DE BARRIO

Mar Pino

¿Como estás? ¿En qué punto está ese proceso? El caso lleva seis años coleando. El juicio (contra él por atentado y contra tres guardias civiles por tortura) era el 24 de marzo, pero tras la campaña que se organizó, los guardias civiles pidieron que los consideraran aforados, que implica que juzgue otra instancia superior. La […]

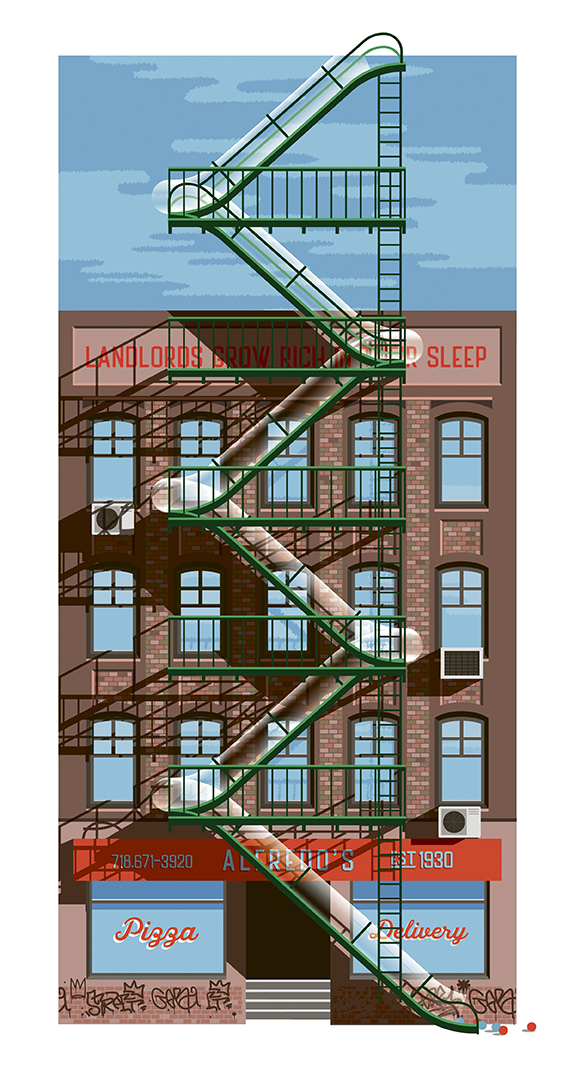

El control del alquiler a debate

Jaime Jover Geógrafo

«La vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado.» Así respondió José Luis Ábalos a las preguntas sobre el desacuerdo entre PSOE y UP a raíz de la nueva ley de vivienda que contempla el pacto de Gobierno. La paradoja del ministro no debe sorprender, puesto que está en la línea de […]

Remontando lo Común

Pablo García Bachiller

El desalojo del Espacio Vecinal de Arganzuela (EVA) en Madrid pone en evidencia una dualidad muy sencilla: la política de tierra quemada del Ayuntamiento de Almeida frente a los centros sociales, las asociaciones vecinales y cualquier atisbo de espacio o estructura de organización fuera del marco de la ciudad-mercado. Esta dualidad polarizante derecha política/comunes urbanos […]

Canarias: el muro que emerge del mar

Txema Santana

En el primer envite migratorio desde el inicio de la pandemia ha ganado el caos a pesar de los esfuerzos. El Gobierno de España ha llegado tarde, mal y con un enfoque distorsionado a la situación migratoria de Canarias por la lejanía y la ausencia de una respuesta integral y temprana a un fenómeno que […]

La comunicación de la memoria

Victoria César

La memoria democrática, histórica, social o colectiva, como en este texto preferimos tratarla, se asemeja a la lengua: ambas deben ser compartidas por un grupo determinado de personas; ambas evolucionan y se transforman con el paso del tiempo; ambas tienen vida y, cuando la gente deja de utilizarlas, ambas mueren. Tanto la lengua como la […]

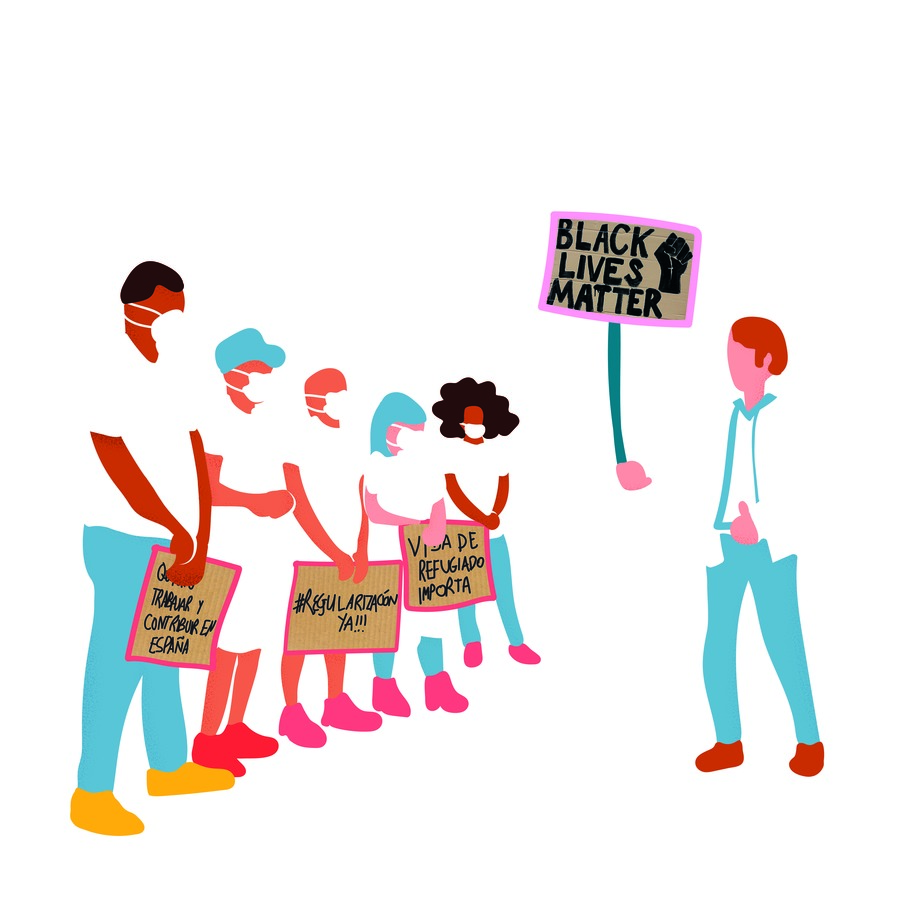

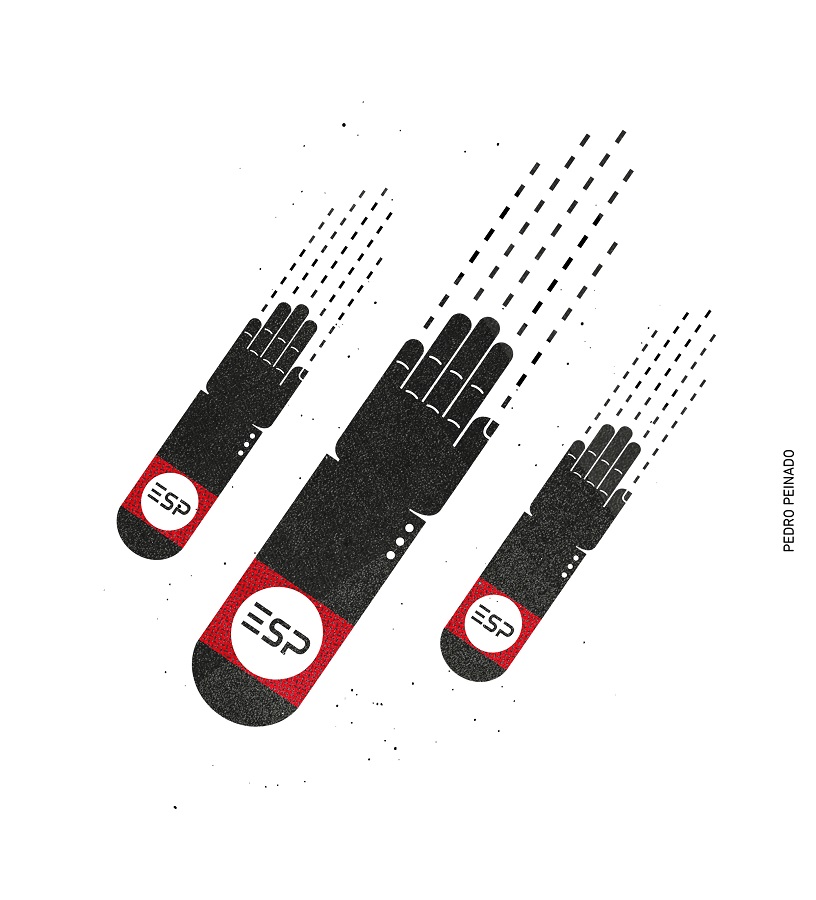

La lucha del movimiento antirracista en España

Movimiento #RegularizaciónYA

En los últimos años se ha producido un cambio de paradigma en nuestra sociedad. Las personas de origen migrante, las refugiadas, las peticionarias de asilo, les hijes de familias migrantes nacides en este territorio, las heterogéneas comunidades «no blancas» violentadas en su cotidianidad por el racismo institucional y social, han adquirido un mayor protagonismo en […]

Volver a las aulas, pero no a cualquier precio

Rafael Fenoy Rico

Las direcciones de los centros han recibido un texto en el que la Junta de Andalucía da instrucciones sobre las medidas que deben adoptar para garantizar la seguridad al inicio y desarrollo del curso escolar 2020-21. Quien redacta ese texto tiene que resolver un grave inconveniente ya que, dada la extrema diversidad de contextos educativos, […]

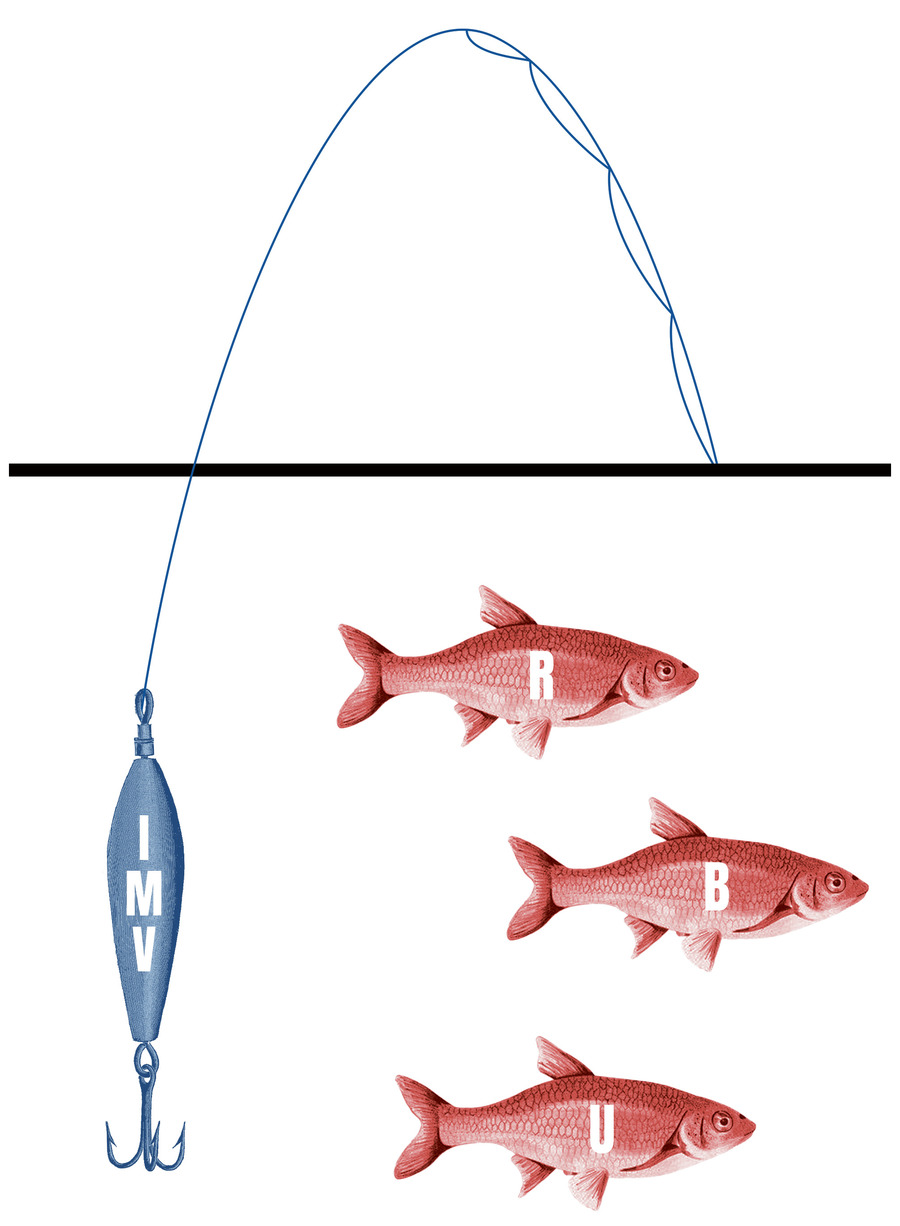

¿Íngreso Mínimo Vital o Renta Básica Universal?

Félix Talego

Son dos medidas que, a simple vista, tienen semejanzas, pero son distintas desde su raíz, porque cada una nace de una filosofía y un objetivo político distintos. Veámoslo. ¿Cuál es el norte político del IMV? No es atender a la carencia material de la ciudadanía pobre. Es contribuir a la supeditación universal de la ciudadanía […]

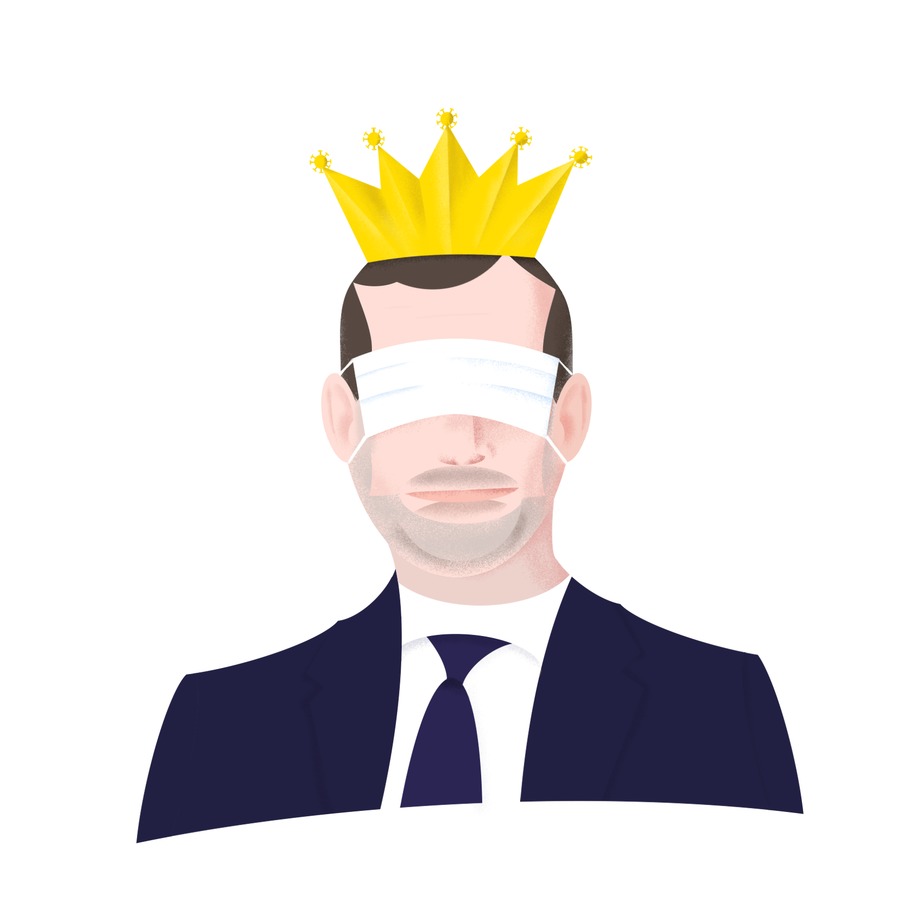

El virus de la corona

David Robles

La Transición y el régimen del 78 se construyeron bajo la premisa del olvido intencionado de las víctimas de cuarenta años de dictadura y de la guerra civil, y del perdón de sus culpables. El golpe de Estado del 36, la guerra civil, cuarenta años de dictadura, la Transición del 78 y la posterior democracia […]

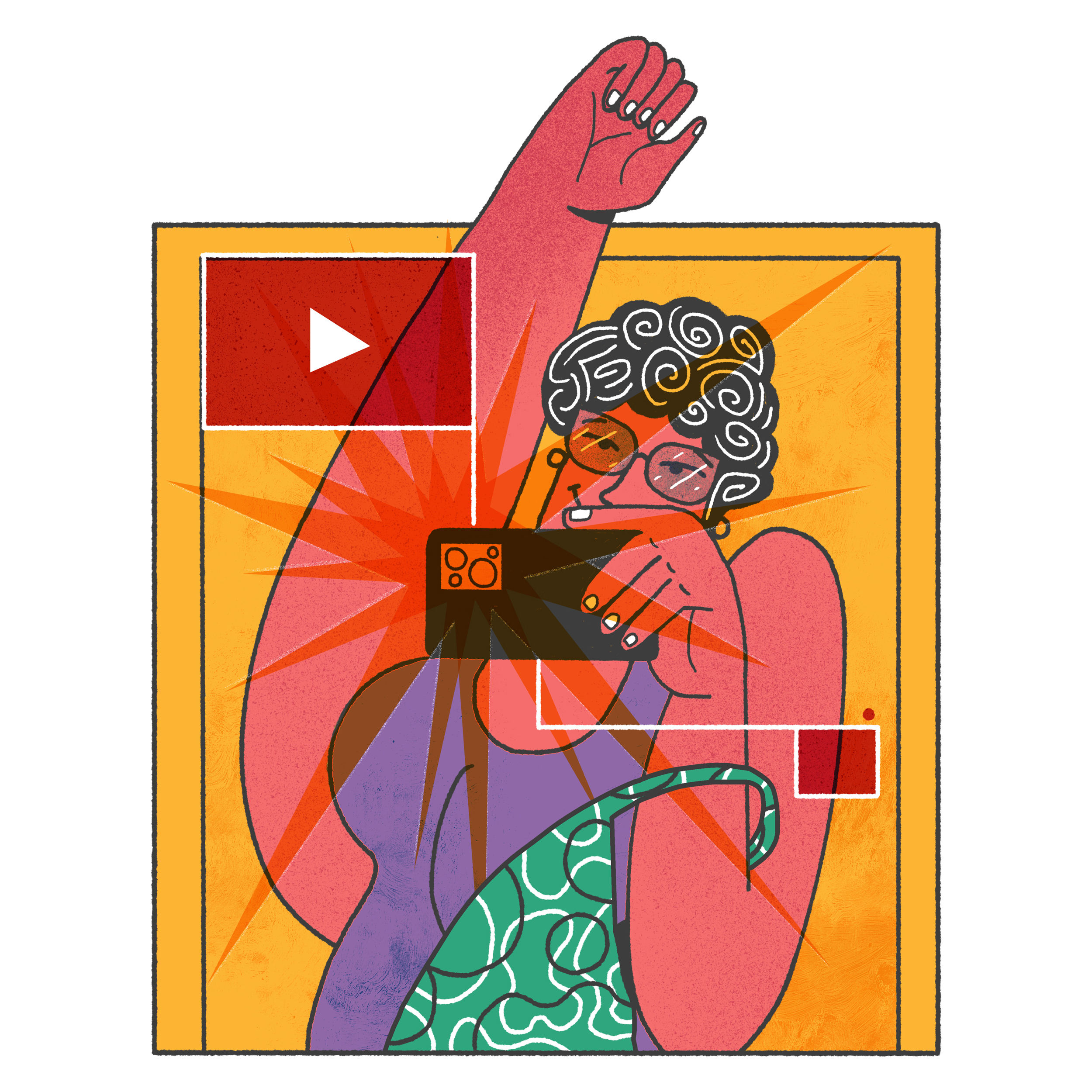

Repúblicas digitales, dictaduras digitales

Ale González

TOTHOM A L’AEROPORT Octubre de 2019. Se hace pública la sentencia a los líderes políticos del procés y las calles de Barcelona comienzan a arder. Tienen lugar gran cantidad de acciones descentralizadas, coordinadas a través de distintas herramientas digitales. Se usan tecnologías sofisticadas. La aplicación móvil que articula las acciones se consigue a través de […]

Algunas claves del 25N de 2019

Candela González Sánchez y Mar Pino Monteagudo

El 25N es el Día Internacional por la Eliminación de las Violencias hacia las Mujeres. La fecha se eligió en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe celebrado en Bogotá, Colombia, en 1981, en honor a las hermanas Mirabal, torturadas y asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la dictadura del general Trujillo […]

El virus de la corona

David Robles

También nos duelen vuestros golpes

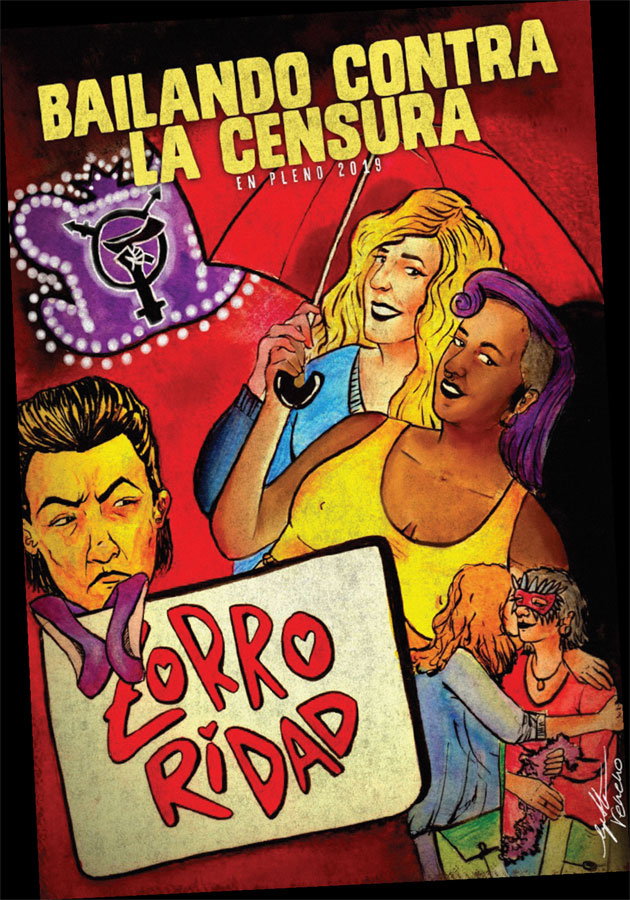

Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS)

Las violencias derivadas del abolicionismo han sido una constante a nivel mundial en las últimas décadas, pero en nuestro país han aumentado significativamente en los dos últimos años desde que el movimiento feminista ha crecido en importancia y protagonismo, y se ha empezado a utilizar de una forma partidista y electoralista. Desde los grupos abolicionistas […]

Alimentarnos en tiempo de crisis climática

Javier García Fernández y Daniel López García

El IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático) ha publicado este agosto un informe especial en el que analiza el uso del suelo y su relación con el cambio climático. En el informe se evidencia cómo nuestra forma de alimentarnos está contribuyendo seriamente a agravar el problema. En términos globales, el 25-30% de las […]

Ganadería industrial, capitalismo agrario 2.0

Daniel González, Elisa Oteros Rozas y Leticia Baselga

La industrialización capitalista del sistema agroalimentario va de la mano de los oligopolios de la agroindustria, el uso masivo de insumos, la mecanización y la expulsión o explotación laboral de campesinas y destrucción ambiental. A cambio, ¿qué se hace con las enormes cosechas de cereales fruto de esta industrialización?: alimentar ganado, lo que transforma el […]

Se vende humo (verde)

Ecologistas en Acción y Equipo de El Topo

La emergencia climática empieza a ser una preocupación prioritaria para la ciudadanía. Gran parte de la población ha tomado conciencia de la necesidad de que las instituciones tomen medidas reales para atajar la crisis ecológica y social. Las nuevas generaciones son mucho más conscientes del colapso que estamos viviendo. Miles de estudiantes se están movilizando […]

La fábrica (urbana) del turismo.

Manu Fernández

Eran los tiempos de las primeras movilizaciones en Barcelona contra los pisos turísticos, aunque en ciudades como Lisboa y, sobre todo Venecia, hacía años que se sucedían protestas contra el turismo de masas. Las consecuencias de los procesos de turistificación comenzaban a ser percibidas como una amenaza más a la vida de las ciudades tal […]

DESDE LA MACARENA A ESTRASBURGO EN DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN:

Luis de los Santos

La negación de la tortura y la criminalización de quién la denuncia. El 30 de noviembre de 2007, el activista Agustín Toranzo junto a otro compañero, fueron extraídos por la fuerza de un túnel bajo tierra en el que se encontraban sujetos como forma de protesta por el desalojo judicial del Centro Social Ocupado y […]

Vida y muerte en el Mediterráneo:

Óscar Acedo Núñez y Joaquín Urías

Proactiva SL El negocio de la solidaridad Dar cera, pulir cera Maestro Miyagi La Sección de Portuarios del sindicato CNT ha denunciado recientemente en diversos comunicados y en las redes sociales las malas prácticas laborales de Proactiva SL, empresa del mediático Oscar Camps, que desde 1999 se dedica a la gestión de servicios públicos de […]

MONARQUÍA Y REPÚBLICA, NI CHICHA NI LIMONÁ

Laura Vicente

Si nos mantuviéramos en una posición doctrinaria, el debate monarquía/república sería una falsa discusión desde una perspectiva anarquista ya que ambas son formas de Estado, principio inútil y nocivo tanto en origen como para cualquier función práctica según esta ideología. Considerado como instrumento de dominación de clase, que propiciaba el mantenimiento de la explotación y […]

Patrioterismos 2.0

Equipo de El Topo

En momentos de crisis el reforzamiento de la identidad nacional frente al otro surte efecto: cohesiona y mantiene la indignación de la población debidamente encauzada hacia cuestiones más emocionales que racionales. Es más fácil odiar al moro, al catalán o a la andaluza que a los fondos de inversión o a los grupos de presión […]

Después de la sentencia

Mar Pino

Es difícil, mucho, escribir sobre acontecimientos que de una u otra manera nos atraviesan. Si ese ¿hecho?, ¿episodio? —es tan frío el lenguaje— del que queremos hablar está lleno de aristas y genera otros acontecimientos a su vez y opiniones y reacciones viscerales y teorías y odio y dolor, el reto se pone realmente complicado […]

Desbordando el 8M

Topas en huelga

Mientras esperamos bajo una tromba de agua nos inundamos con las incertidumbres: ¿irá gente al piquete? Llueve mucho… Y a nuestro alrededor otros nos acribillan con las suyas: ¿si soy un hombre debo hacer huelga? ¿Qué hago? ¿Voy mañana a trabajar? ¿Yo puedo consumir? ¿Y si es en un sitio donde no trabajan mujeres? ¿Los […]

Populismo punitivo. Vivan las caenas.

Pablo de Ronda

La demanda por parte de la mayoría de la población de un endurecimiento de las leyes, que se resume en más control y más cárcel, no surge casualmente como exigencia espontanea fruto de un mundo supuestamente más inseguro. Tampoco es por azar que la idea que genera ese desplazamiento del pensamiento general hacia el miedo, […]

Armamos a Arabia para que defienda nuestros intereses

Utopía Contagiosa.

Dos de las grandes características de nuestra venta de armas son que: Gozan de una especial y privilegiada promoción efectuada por las altas magistraturas de nuestro poder político (léase del rey para abajo) y de todo el estímulo de siniestros y complejos intereses militares-políticos-industriales caracterizados por el puertagiratorismo entre los cargos políticos y las empresas […]

BREVE CRÓNICA DE UNA DEPORTACIÓN

Mikel Basarte

El vuelo El 15 de agosto de 2017 tomaba un vuelo Barcelona-Dakar para pasar dos semanas con Mahmud Traoré, un amigo africano que me enseñaría la región. Recién abrochado el cinturón, oí unos gritos angustiosos y estridentes que provenían de la parte trasera del avión. Numerosas personas nos levantamos de nuestro asiento para ver qué […]

Nuevo bono social:

Maria Campuzano

El bono social ha sido una medida muy criticada por no responder a las situaciones de pobreza energética que se viven en el Estado español. Esta medida significa un descuento en la factura de la luz de un 25% sobre el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC) al que puede acogerse muy poca gente porque […]

Hoy la manta por mí, mañana por ti

Bibiana Marie Baxevanos

¿Quiénes son los manteros? En febrero de 2016 llegué a Sevilla, ávida de emprender mis investigaciones sobre las relaciones entre la migración y la economía informal en lo que yo consideraba el lugar ideal: Andalucía, con una tasa de paro del 28,3%, un baluarte europeo de contratos temporales y trabajo informal, una encrucijada antigua de […]

Los señores de la guerra eligen Madrid para su feria de armas

HOMSEC2017

La feria Homsec 2017 tuvo lugar del 14 al 16 de marzo en los pabellones emblemáticos del recinto ferial Ifema, lo que además ofrece un inigualable marco para la publicidad y proyección mundial de este evento.Para conocer mejor la feria, puede acudirse al informe que la Plataforma DesarmaMadrid ha publicado en internet[i]. La feria ha […]

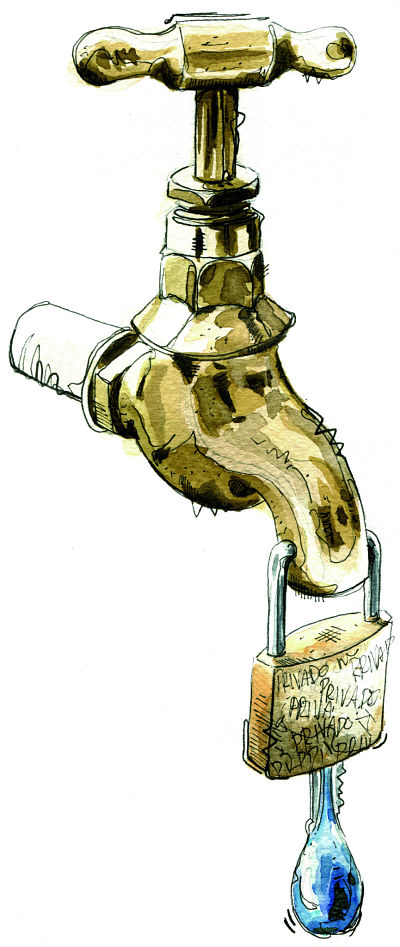

El agua NO es un negocio

Ángela Lara

Situación actual del movimiento por la gestión pública del agua Desde los años 80 del siglo pasado, los procesos de privatización en todo el mundo han permitido a los Estados importantes ingresos a cambio de la venta o concesión de entidades públicas, algunas en sectores tan estratégicos como la energía o el transporte.A pesar de […]