Categoría: está pasando

BIBLIOTECA SOCIAL HERMANOS QUERO, Granada

La asamblea de la BSHQ

Aniram al ne etatsila y otros cantos del Movimiento Socialista en Granada, publicado en el último número de este periódico, ha sido replicado y comentado alrededor del Estado por diversas individualidades politizadas, presentándose como una crítica libertaria al papel y expansión del Movimiento Socialista en el territorio. Este texto, firmado de forma anónima, podía ser […]

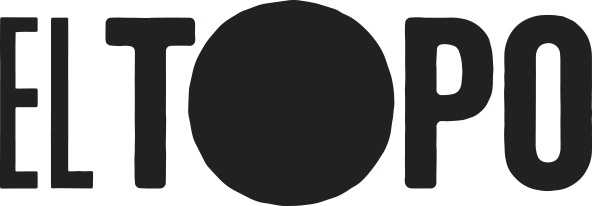

¡Qué cansado es ser no binarie!

Bru Madrenas

Muchas de las personas no binarias de mi entorno estamos cansades. Cuando pregunto a mis amigues cómo están, una de las respuestas más comunes es: «¡estoy muy cansade!». Y yo me pregunto, ¿por qué estamos tan cansades? ¿las personas no binarias estamos más cansadas que las personas que no lo son? ¿qué motivos hacen que […]

Frente a los genocidas y sus cómplices

Agustín Coca Pérez

«¿Hasta qué nivel de barbarie tenemos que llegar para que la UPO haga alguna declaración institucional? (…) El horror es realmente insoportable para cualquiera que pueda considerarse humano.» El 18 de noviembre de 2023 un profesor exhortaba a la comunidad universitaria con estas palabras. Miembros de la comunidad universitaria se sumaron a esta demanda exigiendo […]

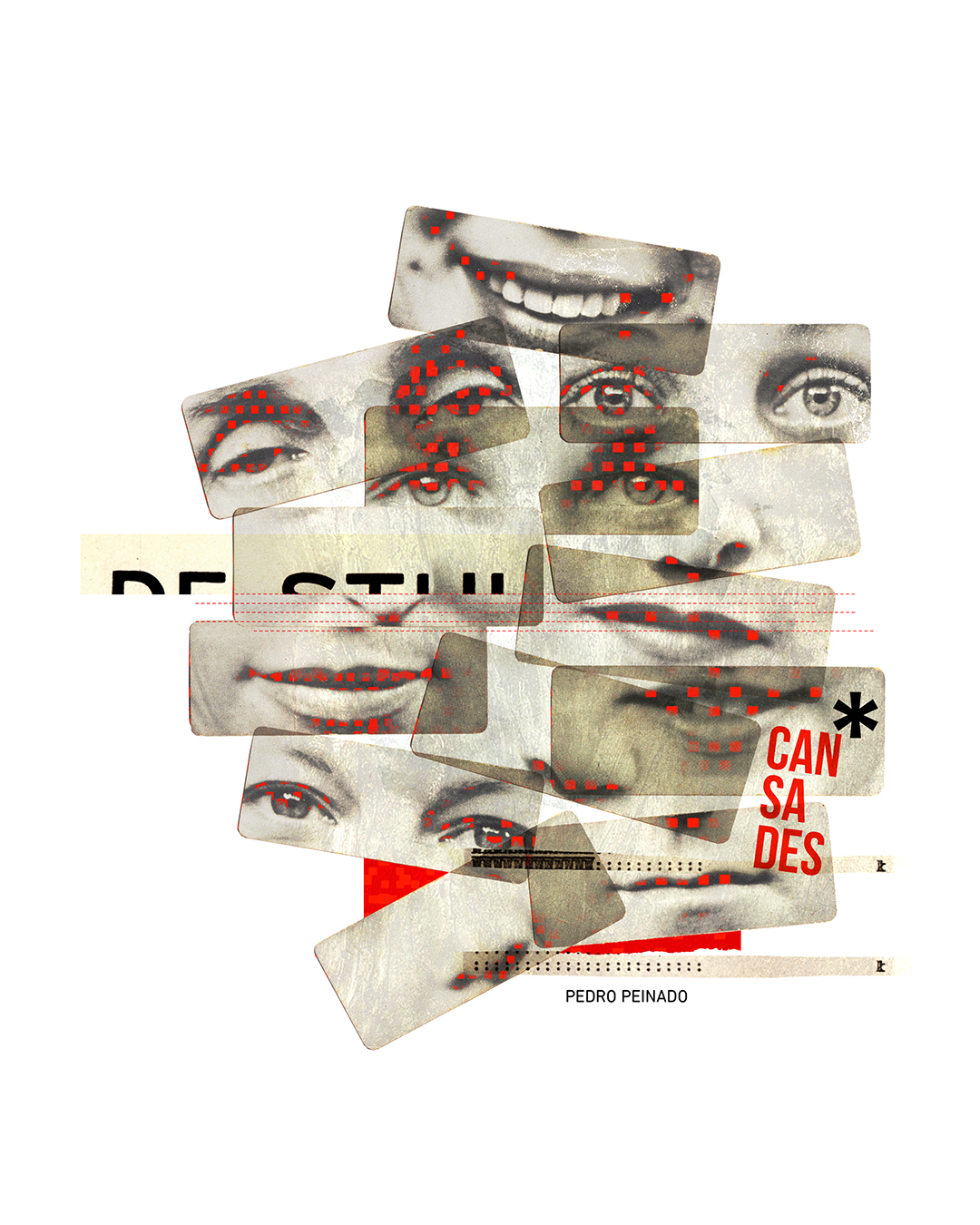

Fuera sionismo de la Universidad

Colectivo USporPalestina

A principios de mayo de este año en las diferentes universidades del Estado español empezaron a surgir acampadas estudiantiles en solidaridad con el pueblo palestino y en contra del genocidio cometido por Israel, principalmente motivadas por las que ya se estaban llevando a cabo en los EUA. Las estudiantes de la Universidad de Sevilla convocamos […]

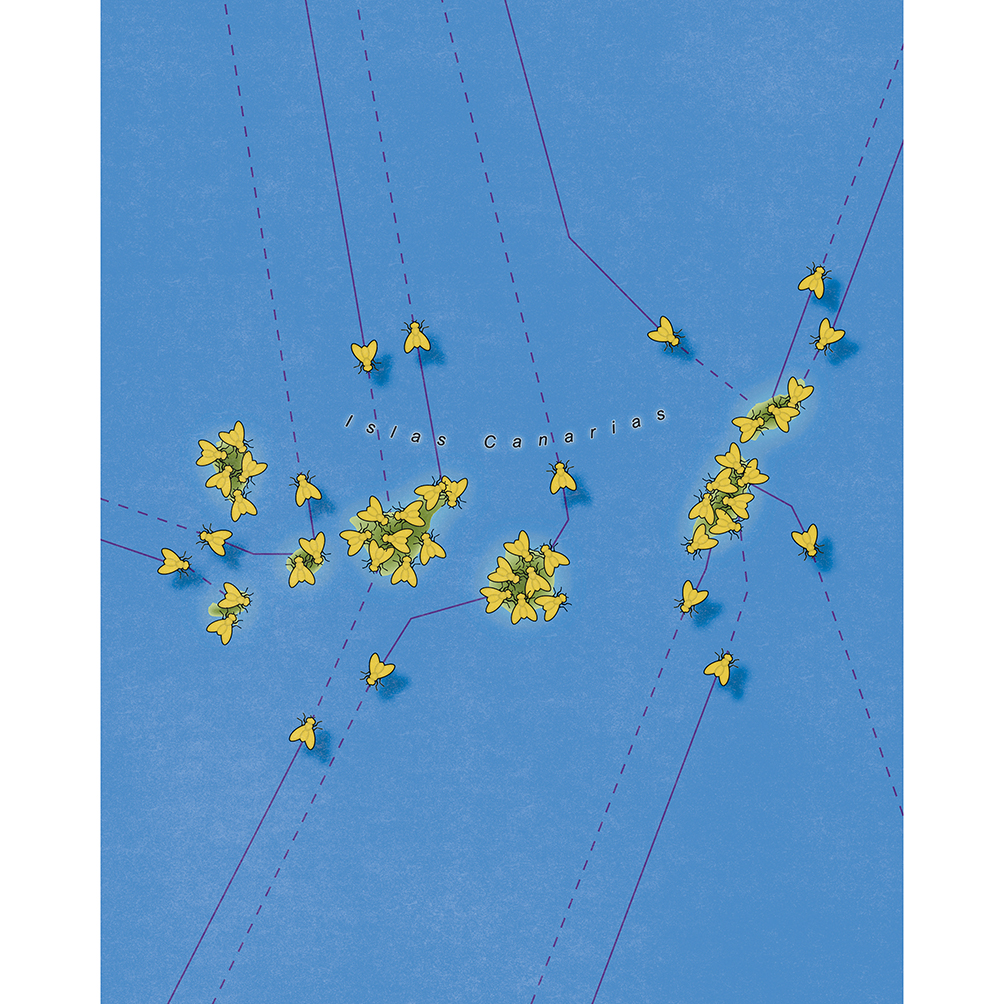

Canarias se agota

MovilizAcción Canarias se Agota

Un pasado de infamia y opresión Desde que el Reino de Castilla diera por finalizada la conquista del archipiélago canario allá por el año 1496, tras cien años de razzias, saqueos, violaciones, asesinatos, asedios, traiciones y esclavitud, estas islas situadas al noroeste del continente africano albergan una historia colmada de abusos y despropósitos, pero también […]

Todavía vivo

Rebeca Pérez

Conocí a Mohammed Salha en 2011. Trabajamos juntos en proyectos de apoyo psicosocial en la Franja: yo viajando a Gaza, él desde Jabalya, donde vive desde siempre. Es grandote, risueño, glotón, hablador, pacifista, líder comunitario, padre de cinco hijos y mi mejor amigo en Gaza. Y, desde el 14 de octubre, uno de los 1,9 […]

De lo viral a lo particular

Luz Marina

El pasado mes de agosto pasó lo que siempre está pasando, cada día más de un millón de veces, en alguna parte del mundo: un caso de abuso o acoso sexual a una mujer (por no hablar de los menores ni del colectivo LGTBIQ+). Y diréis… «qué exagerada, por Dios. ¿Cómo va a haber un […]

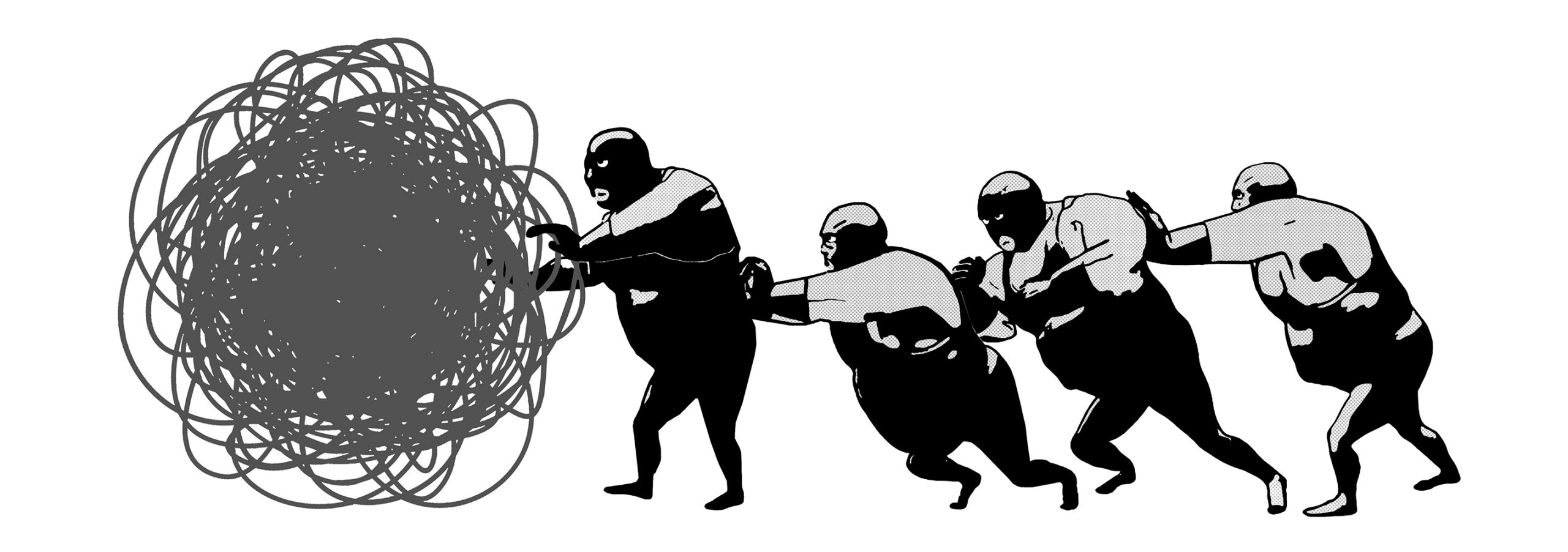

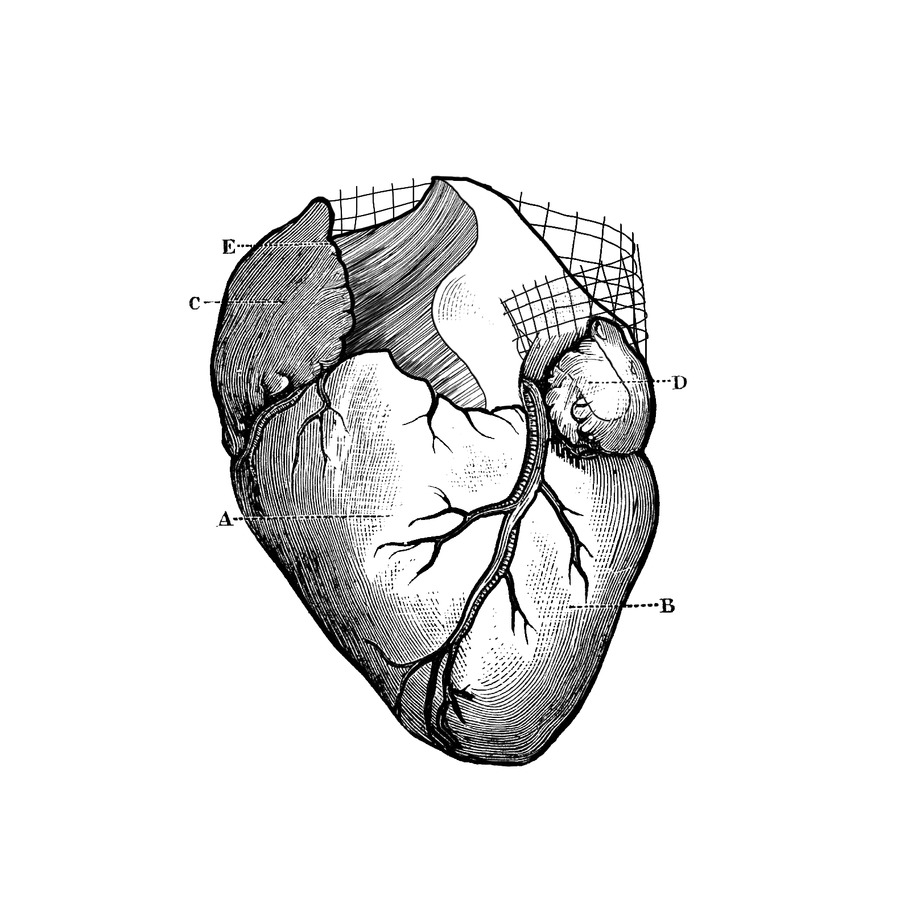

Resistir las pasiones tristes como práctica política

José Pérez de Lama

Propongo pensar la tristeza como una producción deliberada del capitalismo actual. Su propósito sería reducir nuestra potencia de hacer. Por analogía con las ideas de bio y necropolítica llamamos lipipolíticas a este otro conjunto de técnicas de gobierno. Pensar en resistir las políticas de la tristeza nos sugiere casi automáticamente imaginar su contrario, esto es, […]

La fuerza revulsiva del colectivo

Comunicación FACC

En el corazón de la ciudad de Cádiz (concretamente en los aledaños del mercado central de abastos), nace a finales de 2022 como proyecto cultural que comienza a despertar la curiosidad y la imaginación de aquellxs que dicen resignadxs que «en Cádiz no pasa nada». Su sede se sitúa en un pequeño local del callejón […]

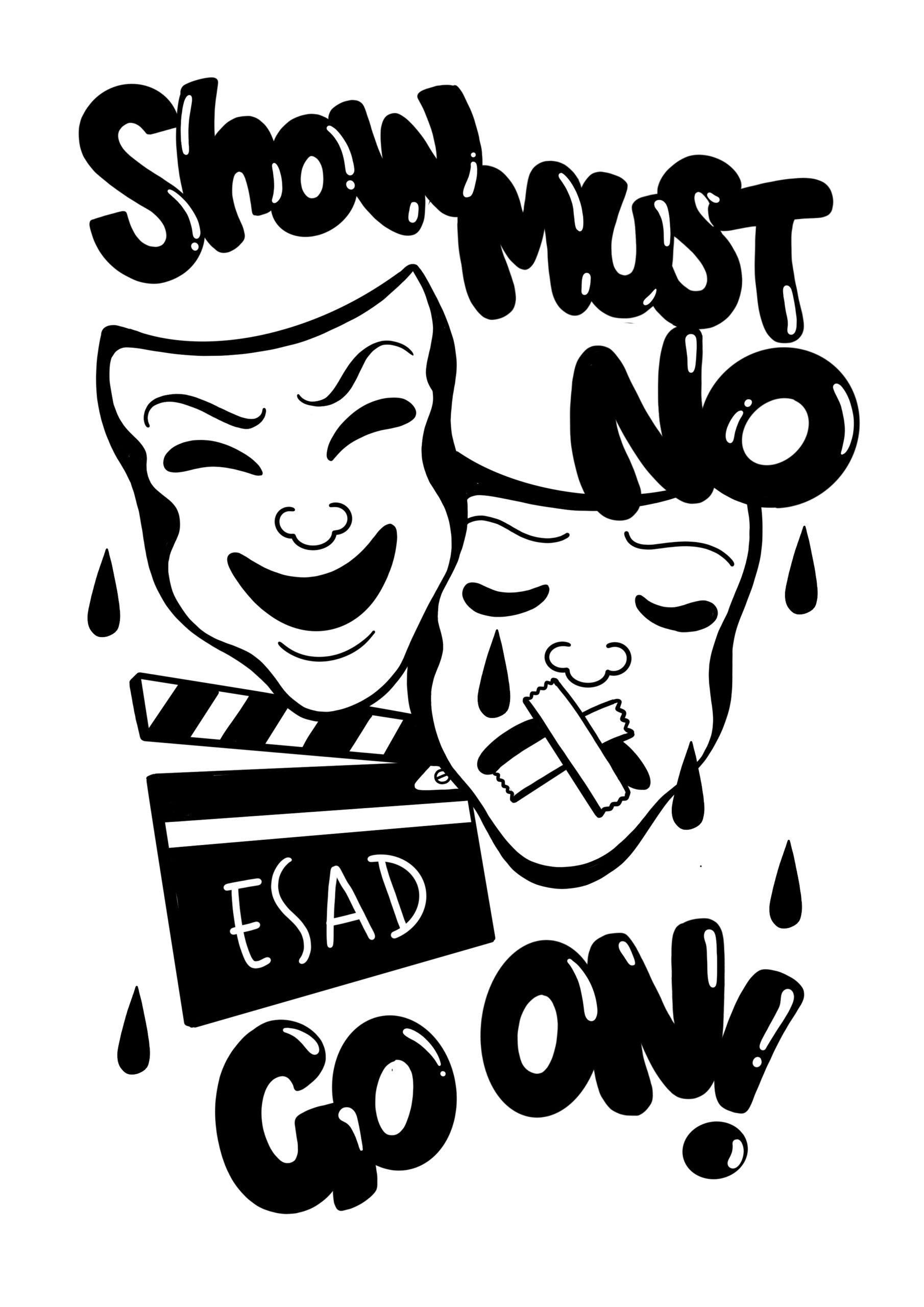

Arte dramático contra el abuso

Victoria María Ruiz Galvín

Hace cinco años que estudio en la ESAD de Sevilla y recuerdo al entrar los avisos de la primera promoción de gestual sobre este profesor: es muy duro, es cruel, pero vais a aprender bien. Todas las alumnas entramos ilusionadas por aprender lo que de verdad nos gusta, y más aun (o así lo pienso […]

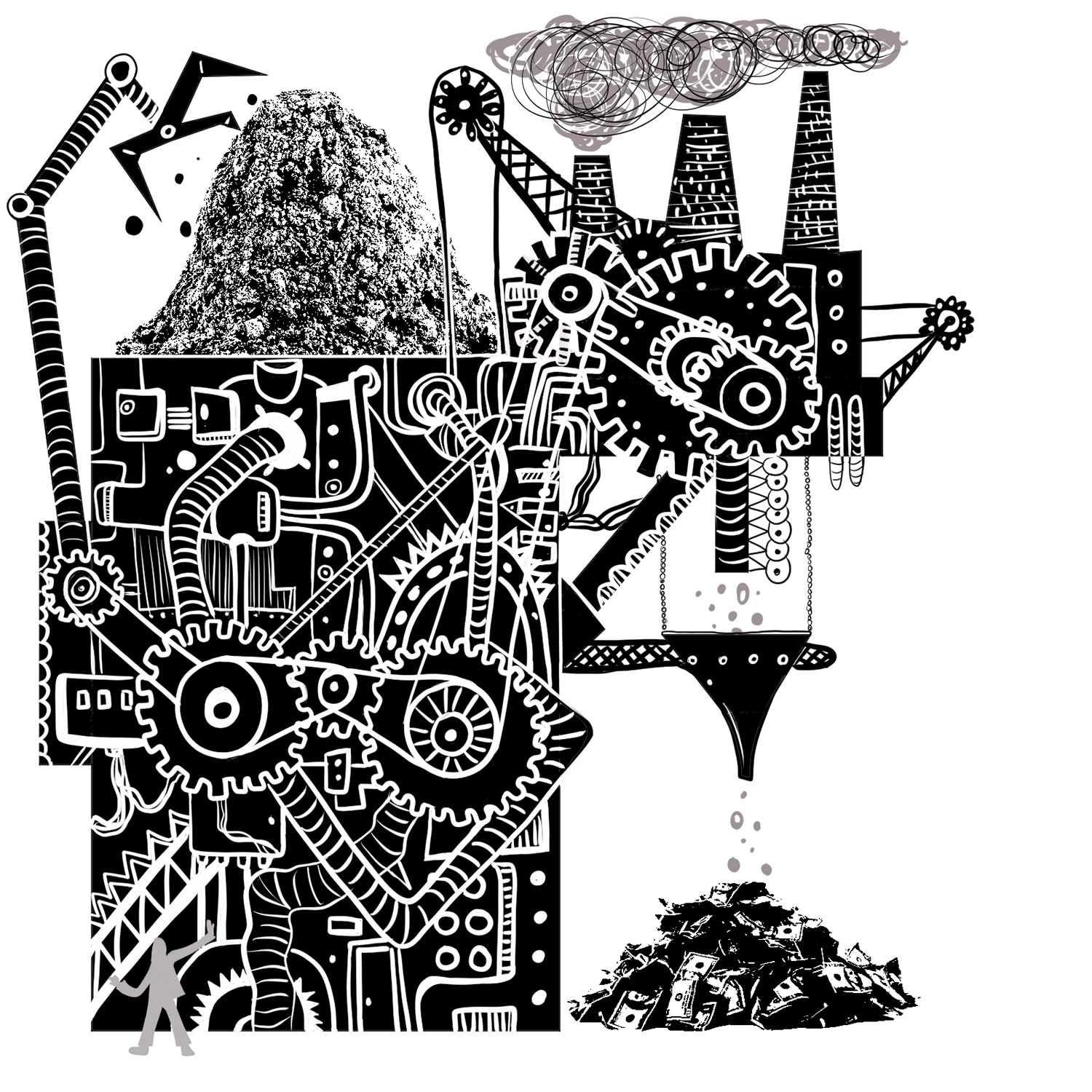

Extractivismo por El clima en Barroso

Mariana Riquito

Las verdes laderas se mezclan con el azul de los cielos; las montañas están cubiertas de pinos, piñas y madroños. Se puede oír el vuelo manso de las aves rapaces, oler el aroma de los árboles frutales. En verano, el sol seco quema la piel; en los meses fríos, la luz del sol irradia los […]

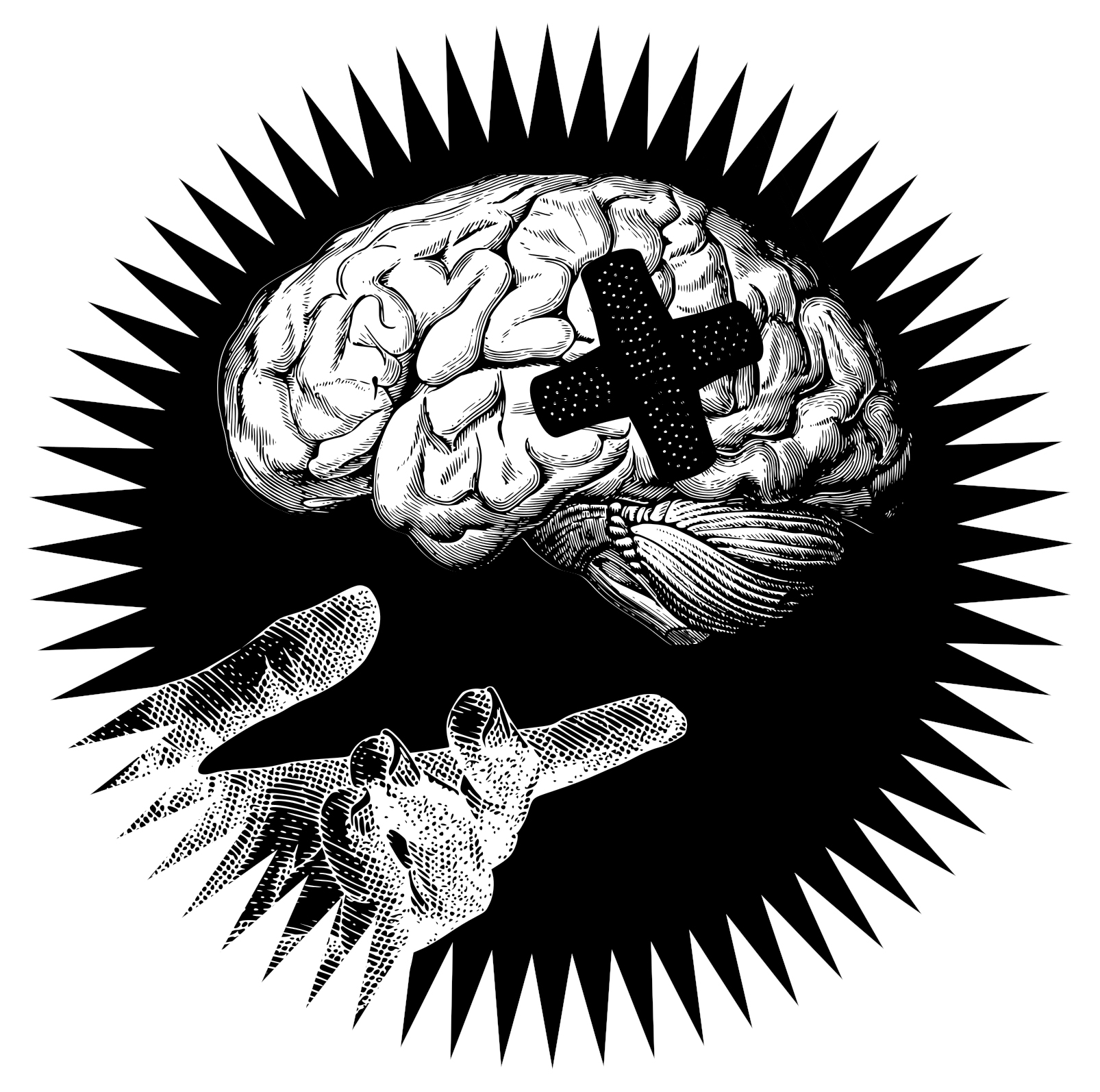

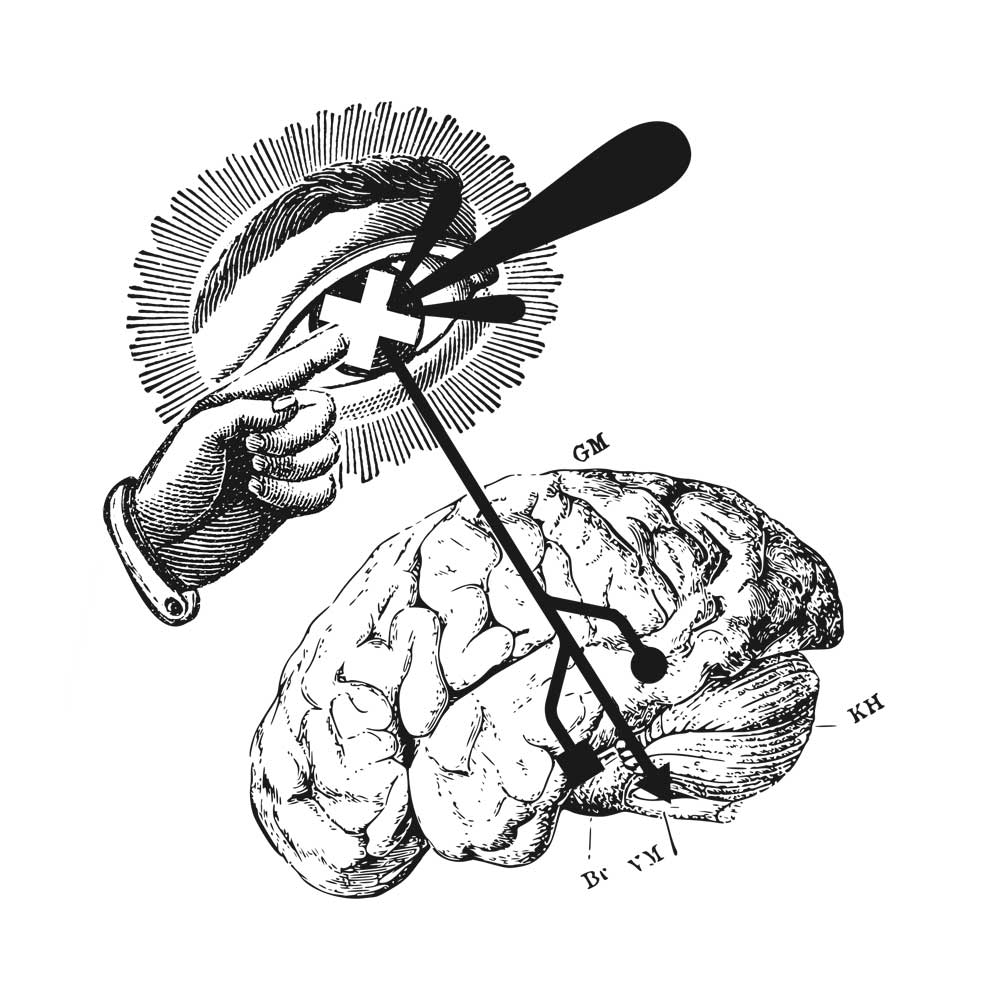

¿Depresión, angustia, ansiedad? Padece usted capitalismo

Javier Sánchez

Psicologización es el proceso por el cual la psicología se postula como solución a problemas que en realidad no son de naturaleza psicológica. Como explica Guillermo Rendueles en su libro Psicologización, pobreza mental y desorden neoliberal, mediante la invasión del campo de lo social, por parte de las expertas en psicología (presentes cada vez en […]

Ruido fuera, ruido dentro

Ale

En mi caso todo empezó hace más de quince años. Me puse muy enfermo y, entre otros síntomas, había perdido el oído y el equilibrio por completo, aparentemente por acumulación de mucosidad. Al cabo de un par de días de reposo empecé a recuperar gradualmente el oído, aunque no lo hice del todo. Había aparecido […]

Las olas de calor en la península ibérica y su conexión oriental

José María Sánchez-Laulhé

Durante los meses de junio y julio de 2022 han tenido lugar dos olas de calor en la España peninsular. La primera, del 11 al 18 de junio, ha sido la segunda más temprana desde 1975. La segunda, del 9 al 18 de julio, ha sido seguramente la ola de calor más intensa, con cinco […]

El enreo. Encuentro de consumidores y productores rebeldes

Las enreás

Huyendo de las cadenas de distribución convencionales y globales, que no tradicionales, y buscando ampliar las grietas anti-estatistas de todo ser contestatario para introducir en ellas adrenalina en modo de autonomía y liberación, nace El Enreo como territorio limítrofe y punto de encuentro entre consumidorxs y productorxs hartxs de las rigideces y el sin sentío […]

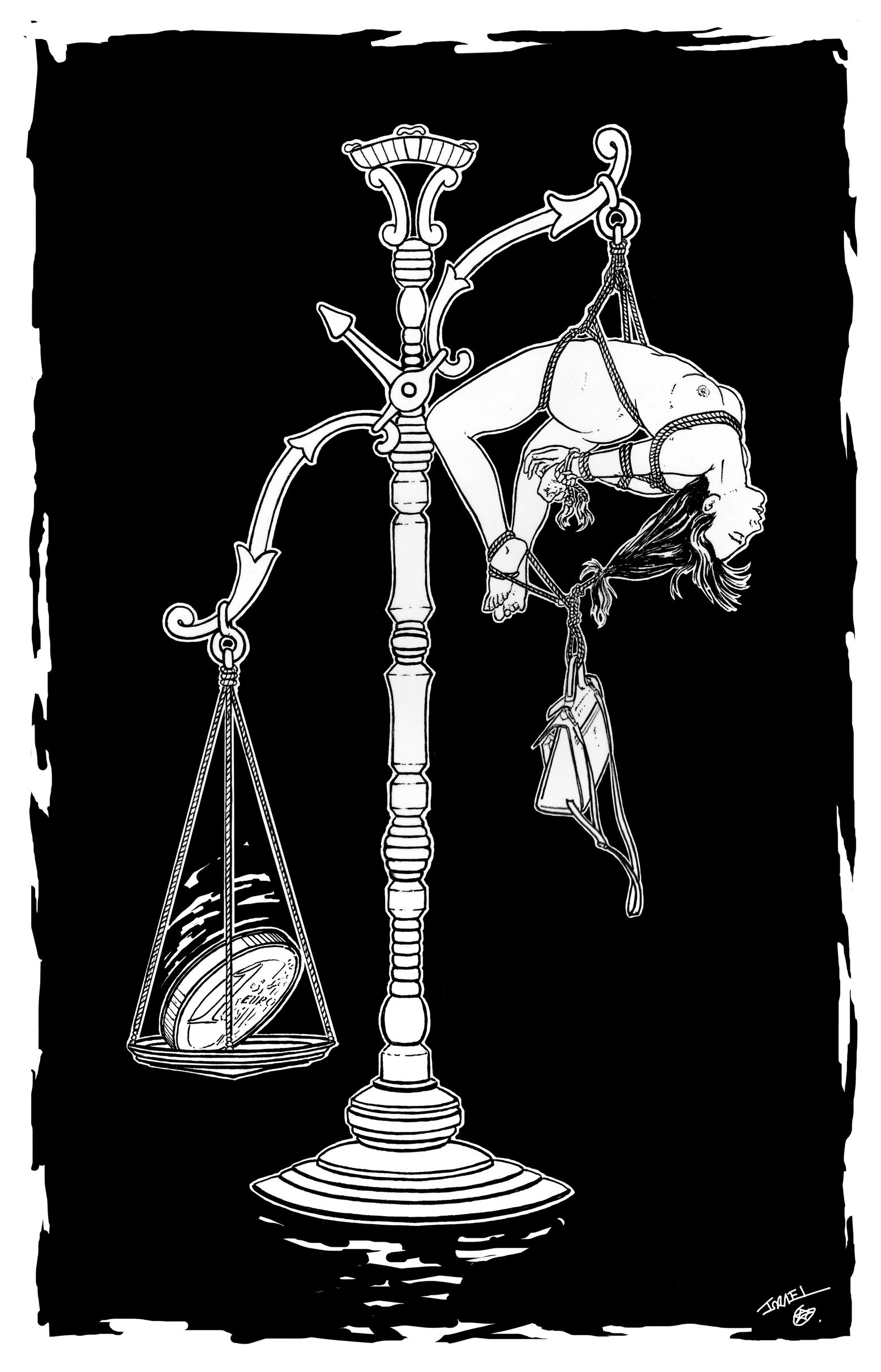

Fuego amigo

Elena Cayeiro

Han sido meses tan cargados de dificultades que a estas alturas no sabemos ni por dónde comenzar a analizar lo que se nos viene cada vez que proponemos espacios de debate integrado por prostitutas o trabajadoras sexuales, pero vamos a intentar resumir qué está significando posicionarse al lado de las compañeras, para que ni quede […]

El documental

Remedios Malvárez Báez

La represión durante la Guerra Civil y el franquismo dejó tras de sí un paisaje de terror con decenas de miles de personas civiles asesinadas, sepultadas sin nombre y abandonadas al olvido. No solo les fue arrebatada la vida, sino también el derecho a ser recordadas y a una sepultura digna. Décadas después, España sigue […]

PICO REJA, El triángulo del olvido

Sociedad de Ciencias Aranzadi

A finales de enero de 2022 se han efectuado exhumaciones de 4 245 cuerpos, de los que unos ochocientos diez corresponden a víctimas. Ni por asomo, podíamos imaginar los datos cuantitativos que escondía la fosa de Pico Reja. La magnitud de la represión y muerte en las fechas posteriores a la Sevilla que amanece el 18 […]

Radio de proximidad en tiempos de covid

Equipo de personas que hace cada día EMA-RTV, junto al centenar de emisoras municipales y comunitarias asociadas

La pandemia del coronavirus ha afectado de manera profunda al día a día, la realidad y la naturaleza misma de muchos sectores de la comunidad andaluza. Los medios de comunicación e información no han sido ajenos a esta crisi sanitaria y han sufrido sus propias consecuencias, teniendo que adaptar nuestra labor diaria a una nueva […]

QUEIPO DE LLANO, EL FARAÓN DE LA MACARENA

Fran Fernández

Es obvio y normal que la Iglesia católica española estuviera al lado del franquismo durante los 40 años de dictadura. Los del Alzamiento Nacional le habían devuelto a la Iglesia todo el poder que la Segunda República había intentado retirarle, y por ello se alzó en su llamada «cruzada nacional». La dictadura les entregó a […]

Des-enredando el relato mediático de Cuba

Sergio Almisas

El pasado 11 y 12 de julio, nos vimos invadidas de vídeos, crónicas y opiniones sobre las protestas que se produjeron en Cuba. Los acontecimientos no dejaron indiferente a casi nadie: izquierda, derecha, arriba y abajo, casi todas fuimos interpeladas por lo que ocurría. La sobreinformación de los medios hegemónicos de (des)información jugó su papel […]

EL PLAN LARIOS

Jorge Alaminos

El pasado 29 de abril, el Ayuntamiento de Nerja aprobó en pleno el convenio del Plan Larios, en Maro. Convenio que contempla la realización de un campo de golf de 18 hoyos, una urbanización con 680 viviendas de lujo y varios hoteles exclusivos con zonas comerciales sobre una superficie de 200 ha de uso agrícola y […]

Las nietas de las salvajes que no pudisteis esclavizar

Biznegra

¿Qué es Biznegra? Antes de nada, ¿qué es Biznegra? Somos una colectiva de mujeres afrodescendientes de Málaga, nuestro nombre toma inspiración en una biznaga, la flor endémica de Málaga que se compone de jazmines blancos. En esta versión, la biznaga es negra y tiene un peine afro en el centro; es una reapropiación de un […]

Referentes afrodescendientes y traducciones

Ara C. Oviedo

Probablemente si eres un lector blanco, cishetero y que encaja en los cánones básicos de la sociedad europea occidental, nunca te habrás percatado de cómo tu contexto te ha facilitado encontrar y definir tu identidad, tus capacidades u oportunidades gracias a personas, películas, libros o cualquier cosa en la que te hayas visto reflejado. Esto […]

¡El Sahara en guerra! ¿Qué pasó?

Edi Escobar

El pasado 21 de octubre civiles saharauis cortaron el paso de Guerguerat, abierto unilateralmente por Marruecos en el sur del muro militar que construyó en los 80 y que hoy divide en dos el mapa del Sahara Occidental. El Gobierno saharaui comunicó su cierre a la Minurso, la misión de Naciones Unidas para el referéndum, […]

Un sueño: que nadie ejerza la prostitución en mis mismas condiciones

María José Barrera

En el Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS) tenemos un doble objetivo: contribuir a la información y conciencia social sobre nuestra situación y demandas, y reivindicar que quienes gobiernan aborden esta realidad con nosotras, diseñando políticas que puedan mejorar nuestras vidas. En ningún momento imaginábamos que tendríamos que dar un giro a nuestros objetivos para […]

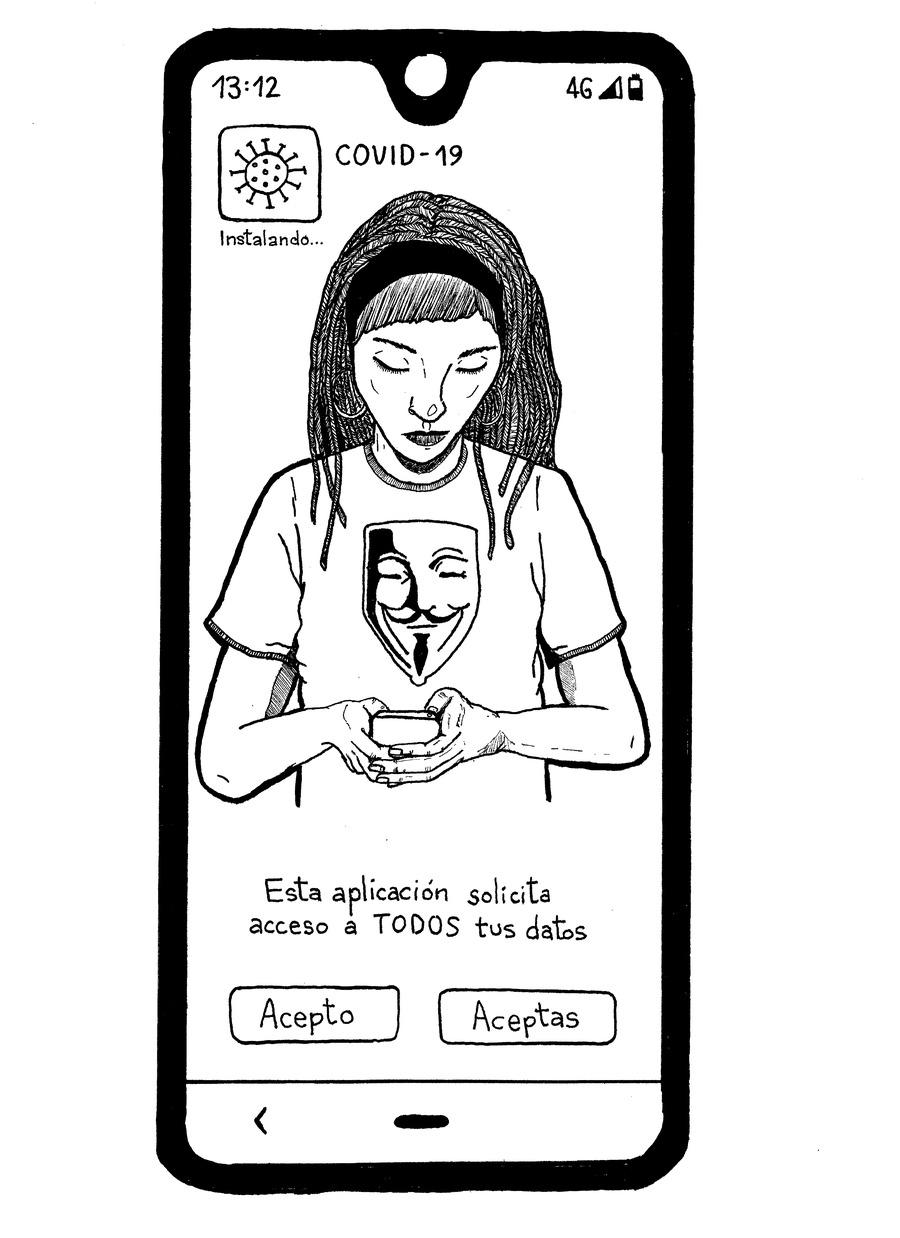

Una pandemia de control

Ale

Imaginemos que nuestro móvil comparte continuamente palabras incomprensibles formadas por letras y números con otras terminales, siempre y cuando estén el tiempo suficiente a una distancia suficiente. Una especie de balbuceo digital en un lenguaje propio y desconocido, pero identificable con cierto entrenamiento. Un día enseñan a nuestra terminal a reconocer los patrones de uno […]

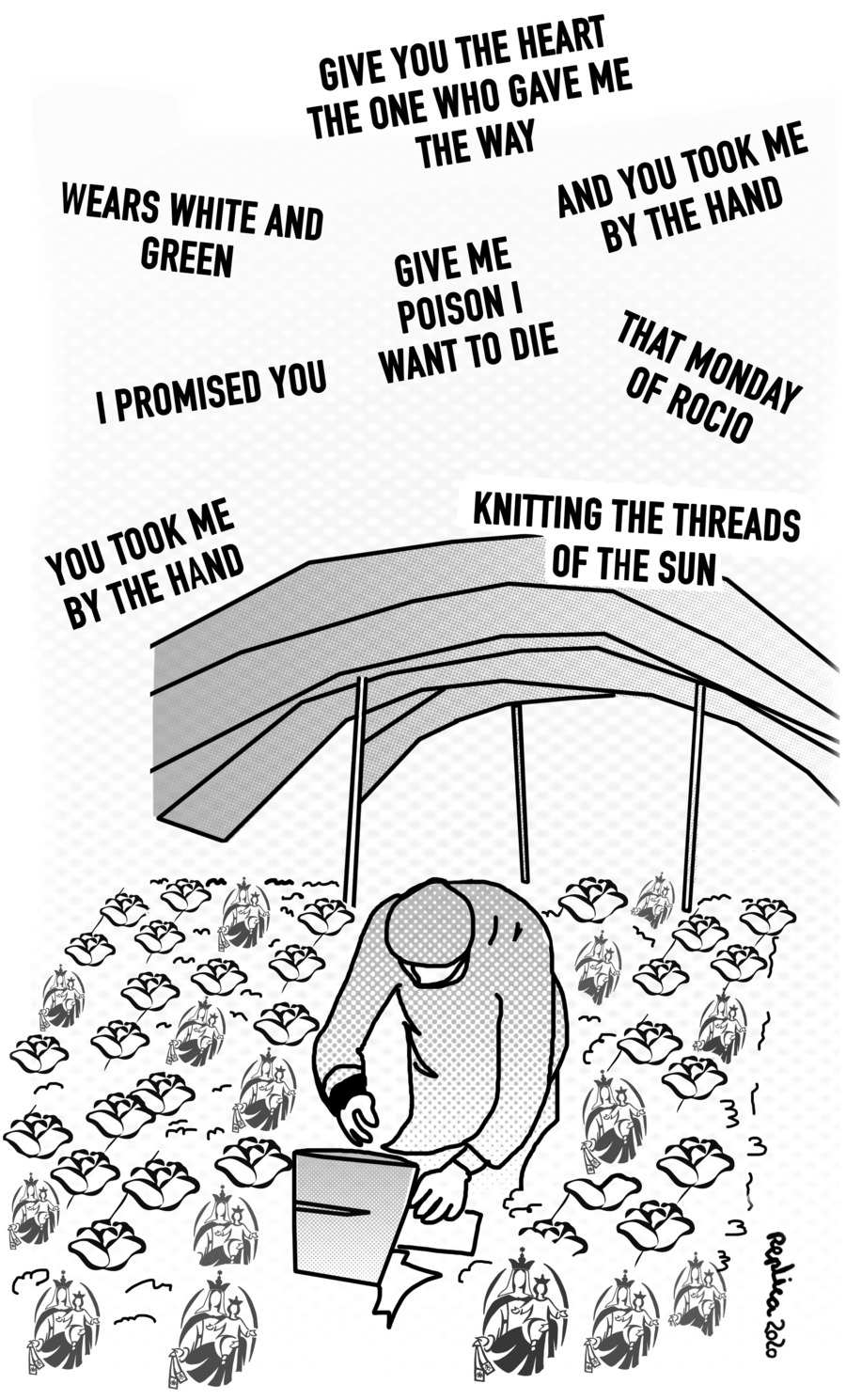

Batido de fresa

Okupa titiritera reconvertida a jornalera debido al corona

La historia de los sin nombre, la que siempre se repite, ese tipo de historias que te las cuente quien te las cuente, siempre tienen algo en común; desazón, impotencia, rabia y un sabor de boca bien amargo aunque lo intentes endulzar con fresas. Apenas a 15 km de la famosa aldea de El Rocío (Almonte) […]

Barrio En Pie… ¡y caminando!

Barrio En Pie

Paro, precariedad laboral, desahucios, cortes de suministro de luz, altos índices de fracaso escolar e incluso dificultades para comer dignamente son algunas de las carencias que vivimos día a día y a las que, lamentablemente, las instituciones no responden. El colectivo vecinal Barrio En Pie, creado en el 2014 en el barrio de la Macarena, […]

DECLARAR LA EMERGENCIA CLIMÁTICA SIN ASUMIR QUE TODO CAMBIE

Javier Andaluz

La cumbre de cambio climático celebrada el pasado diciembre en la ciudad de Madrid fue el escaparate perfecto para que muchos políticos mostraran su enorme preocupación ante la crisis climática que enfrentamos. El reconocimiento del concepto de «emergencia climática» se ha plasmado en numerosas declaraciones más simbólicas que reales que vienen a reconocer «lo que […]

Ante la pasividad: acción antifascista

Marcos Romero

No hay más que encender la televisión y ver las noticias, comprobar los últimos resultados electorales o salir a la calle a contemplar la decoración de los balcones, para darnos cuenta de que, en la actualidad, estamos asistiendo a una evidente ascensión del fascismo. No entraremos aquí en un análisis detallado de las posibles causas. […]

¿Son inmigrantes? ¿Son refugiadxs? No… ¡son zombis!

Alfonso Rodríguez de Austria

Ya sabemos que el cine, como los cuentos, el teatro y la literatura, influyen y modelan a las personas. Por esta razón, Platón expulsaría de su república perfecta a los poetas que no obedeciesen sus indicaciones sobre lo que se podía y no se podía decir. Por esta razón, distintos grupos de presión intervienen en […]

Somos aquellas personas a las que estábamos esperando

Unes integrantes de Salmorejo Rebelde – Extinction Rebellion Sevilla

Así empieza la narrativa de la primera ola de 2020: Rebelión por el clima (By 2020 We Rise Up, en inglés). Una ola de resistencia, que empieza cuando sale esta edición de El Topo. 2020: Rebelión por el clima es un intento de cerrar una brecha, una brecha bastante grande entre nuestro diagnóstico de una […]

Las grietas de la doctrina:

Andrea Oliver Sanjusto

Afirma Naomi Klein que vivimos en un estado permanente de shock, esto es, en un estado de conmoción social permanente que nos impide reaccionar frente a nuestros propios miedos. Existimos en el horror de una profunda crisis que tiene su correlato de salvación: el neoliberalismo y la extrema derecha. Esta asociación no es casual, pues […]

Viviendas colaborativas:

Raquel Rico Linage

En la mañana en que comienzo a escribir este artículo, el titular de un periódico me informa de que existen en España cerca de dos mil municipios con más personas jubiladas que trabajando. Las noticias sobre un futuro demográfico en el que la longevidad se considera una amenaza y no un generador de oportunidades son […]

Retomando los barrios, resistiendo en lo común

Algunxs integrantes de CACTUS

Hay quien dice que toda buena historia siempre empieza con un capítulo dramático. Una consecución de sucesos que encienden una llama que parecía apagada. Nuestra chispa fue un desahucio. Uno de esos desahucios que nunca hizo volcar la tinta de periodista algunx. No porque el perfil de quienes tenían que abandonar su hogar fuera diferente […]

Redes sociales, turbas y populismo punitivo:

Bego Aramayona

Un nuevo ciclo de movilización del miedo se está produciendo en las periferias obreras de diversas ciudades españolas: la pugna por la definición de la ‘seguridad’ y su abordaje se ha convertido en el campo de batalla a nivel local y el nuevo terreno en el que la derecha se frota las manos. El populismo […]

BARRIOS EN LUCHA POR LA SEGURIDAD DE LA EXISTENCIA

Maka Makarrita

No solo el Centro Histórico y su entorno más cercano andan en pie de guerra últimamente. Mientras en el centro se exigen ciudades para sus habitantes y no para los turistas, el resto de barrios alejados del casco histórico tampoco sienten que la ciudad se esté diseñando con ellxs en mente. Esta traslación a lo […]

Lo que no se ve, ¿no existe?

María Barrero y Ana Jiménez

«Que no son, aunque sean.» Los nadies, Eduardo Galeano No se puede comprender el área del Pumarejo sin atender a su devenir histórico. Fue corazón del «Moscú sevillano», y necesitamos sentir-pensar que algo de esa esencia queda. Fue barrio obrero y fabril olvidado durante años. Aún recuerdan las vecinas nativas del barrio el «respetito» que […]

De toda la vida de dios

Mónica Ortiz Ríos

De toda la vida de dios las mujeres han sufrido. He escuchado a muchas abuelas hablando de sus madres y a las abuelas hablando de ellas; he escuchado a las madres contando sus vidas y he vivido mi vida. Y entre lo escuchado y lo vivido, he comprendido que de toda la vida de dios […]

Protesta… si te atreves…

Pastora Filigrana García

Está pasando que cada vez nos sentimos menos solas las profesionales de la anti-represión y, lamentablemente, no es porque hayan engordado las filas anti-sistemas en este país. Es porque la represión política está tomando tales dimensiones que incluso los sectores más reformistas y aquellos que abogan por un capitalismo humano se están llevando las manos […]

Por un carnaval de Cádiz feminista

Equipo El Topo

El proyecto colectivo Carnaval Feminista nace en las redes sociales con una idea potente y clara: por un carnaval de Cádiz feminista. Han seguido el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval (COAC) del Teatro Falla buscando visibilizar y denunciar letras y comportamientos machistas del carnaval, y no han dado abasto. Desde el primer momento, han […]

Viaje desde el centro de la mierda

Major Tom

Aquí control en tierraa comandante Tom,Ha cumplido con creces las expectativas,y los periódicos quieren saberqué marca de camisetas lleva.Ahora es momento de abandonar la cápsula,si se atreve. (Space Oddity – David Bowie) No me faltan indicios para decir, sin ánimo de ser pretencioso, que la vida me sonríe, bastante. Soy hombre, blanco, hetero, de «mediana […]

Casas-negocio y gente sin casa

José Antonio Marín García

Mucho se ha hablado sobre gentrificación y turistificación con Barcelona como punta de lanza de estos procesos de transformación de las ciudades. El impacto negativo sobre el acceso a la vivienda por parte de la población autóctona está más que demostrado, y no se puede decir que no estábamos avisadas de lo que se nos […]

La indefensión de las prostitutas

Ninfa

Soy trabajadora del sexo. Desde hace algunos años contacto con mis clientes en la calle. Empecé en esta actividad allá por 1997, en los tiempos en que la Casa de Campo de Madrid estaba abierta a todas horas al público y trabajábamos sin más problemas que los que se pudieran presentar en la cotidianidad: que […]

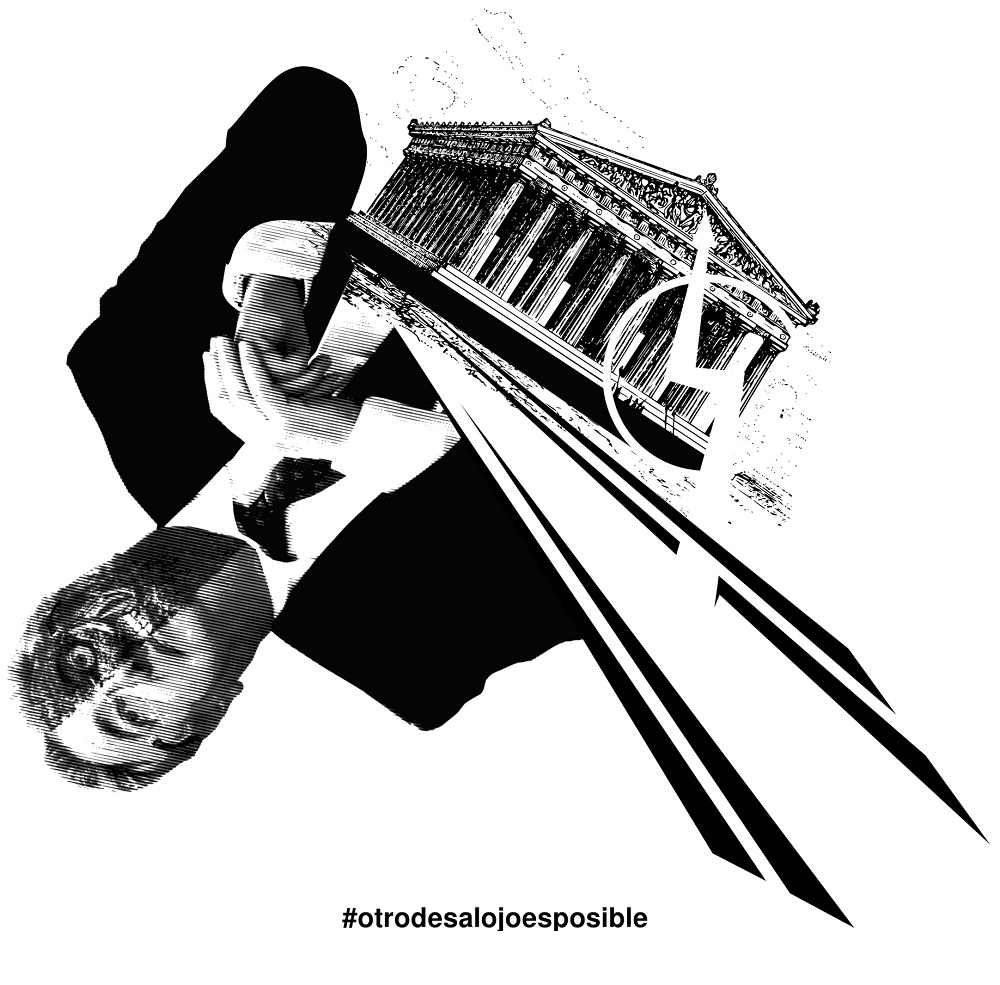

1,2,3 DESALOJO EXPRESS

Maka Makarrita

Pues si tenemos que guiarnos por lo que hemos visto en Sevilla los últimos meses parecer ser que sí. Que, efectivamente, así es como se las va a gastar Zoido ante los desalojos. Mano dura y atajar de raíz, saltándose incluso, las propias normas de las que ellos mismos se dotan. Parece, además, que ha […]

El Rif sigue en pie

Youssef Ouled

«Lo hemos llamado marcha por el derecho a la vida, porque ese derecho no existe en el Rif», explica Reda Benzaza, portavoz del Movimiento Popular rifeño. Bajo este lema decenas de miles de personas tomaron las calles de Alhucemas, al norte de Marruecos, el pasado nueve de abril, cuarenta mil según activistas y manifestantes. Se […]

Siempre importa, siempre es cerca.

Candela

Es finales de 2014 y el Grupo de Mujeres del Barrio firma en el número 7 de El Topo el artículo «De cicatrices, heridas y otras amputaciones». Todo empieza por cada una reconociendo en sí misma esa sensación aguda de rabia, de impotencia, de retortijón en la boca del estómago, de pellizco en algún ladito […]

La sutil represión administrativa

Grupo de apoyo a Juan Carrique

Durante años en Sevilla, cada vez que un colectivo se planteaba realizar una acción o se enfrentaba a cualquier tipo de causa judicial y precisaba asesoramiento legal tan solo tenía que buscar a Juan Carrique. El abogado de la CGT que, con el eterno maletín lleno de papeles en su mano, y haciendo malabares con […]

Cuida los datos

Spideralex

Una profecía autocumplida o autorrealizada es una predicción que, una vez hecha, es en sí misma la causa de que se haga realidad[1]. Cada vez que una persona activista se imagina el mundo por el cual lucha: un mundo sin violencia, sin capitalismo, sin racismo, sin sexismo, sin violencia, sin prisiones, etc., está desarrollando una […]