Categoría: está pasando

CEIP San José Obrero:

Miguel Rosa Castejón

Esta diversidad, en contra de lo que es tendente a pensar, nos identifica como centro y nos ha llevado a crecer y aprender como comunidad educativa. Hemos comprendido que los problemas y conflictos de convivencia no se dan como consecuencia del contacto entre las culturas, sino por el modo en que afrontamos esa diversidad. Podemos […]

Reapertura judicial del caso Aznalcóllar

Antonio Ramos

Andalucía, 20 de octubre de 2016. En febrero de 2015 Ecologistas en Acción advirtió que desde que Susana Díaz convocó anticipadamente las elecciones andaluzas del 26 de enero de ese año, los responsables políticos del PSOE en la consejería competente en minas presionaron hasta lo inadmisible a la Comisión Técnica y Mesa de Contratación del […]

Quisieron enterrarnos, pero olvidaron que somos semillas

Puede pasar a quien no vive de cerca la represión que el recuento de personas imputadas o los nombres más o menos graciosos que la policía pone a sus operaciones (Pandora, Piñata…), o incluso el juez estrella que da luz verde a esas operaciones acaben recordándose más que las personas represaliadas. En ese caso nos […]

¿Pobres molestos… o rentables?

Felipe García Leiva

Empero, ¿pasan las soluciones exclusivamente por ese «más», sin haberse planteado realmente el hacerlo «mejor»? ¿Revierte realmente la inversión del dinero de todos en las personas más desfavorecidas o más bien se trata de un movimiento que auspicia la burocratización y la privatización de la pobreza? Situemos este debate en el caso concreto de Sevilla, […]

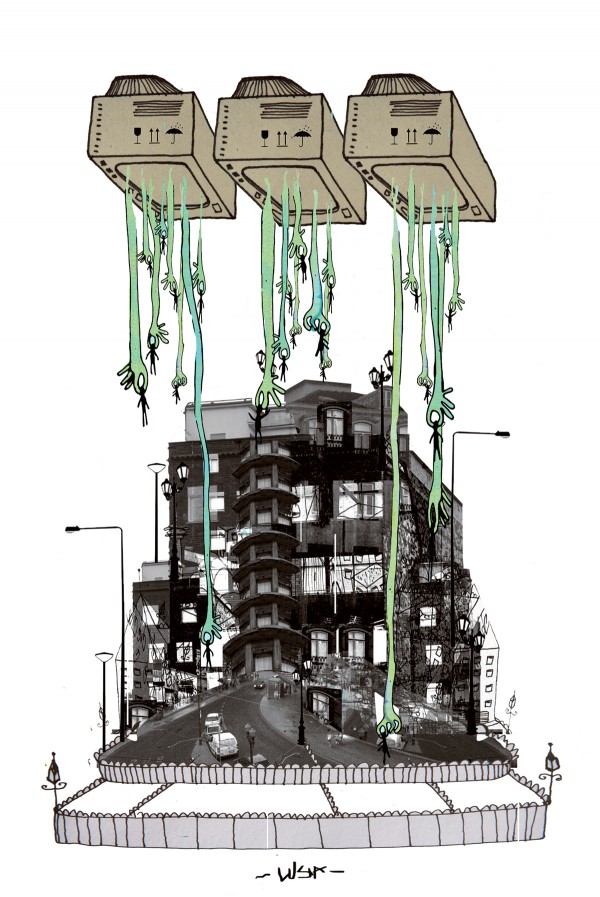

Okupar en tiempos de Mordor

Maka Makarrita

El año pasado, en la VII Feria Anarquista del Libro recorrimos La Senda de la Okupación, que también incluía el Ateneo la Ballesta y el CSOA Andanza, sede de la Feria, entre otros. Hoy, la ruta acabaría en un parón inconcluso, tras 6 meses en los que hemos sobrevivido sin centro social en la ciudad. […]

Poderíos feministas contra las violencias machistas

Setas Feministas

Tras el alarmante número de asesinatos de mujeres que se sucedieron a lo largo del último verano, y que, esta vez sí, protagonizaron los informativos, la iniciativa fue cogiendo fuerza y cada vez se sumaban a ella más colectivos feministas, hasta un total de cuatrocientos. El reclamo era importante: las mujeres estamos siendo asesinadas en […]

¡Cole Centro Ya!

Rafa Ibáñez

Último tramo de los 90, en la parte norte del casco antiguo de Sevilla, las políticas públicas diseñan un proceso de regeneración urbana de gran calado. Sobre las consecuencias urbanísticas y sociales de esas políticas, mucho se ha escrito y más queda por escribir. Pero no es el tema de este artículo. Para lo que […]

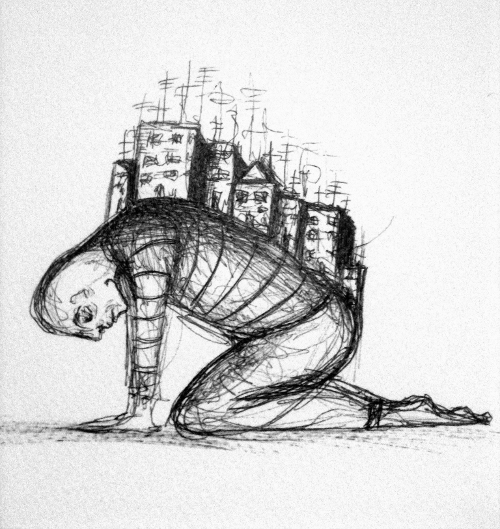

Hacia una pedagogía del cansancio

Sara Madrigal Castro

De un tiempo a esta parte, ciertos cenáculos del pensamiento se han visto sacudidos por la obra de Byung-Chul Han, un filósofo coreano afincado en Alemania donde imparte docencia en la Universidad de Artes de Berlín, que al conjugar rigor académico y claridad expositiva, ha logrado hacerse con un nutrido grupo de leales que lo […]

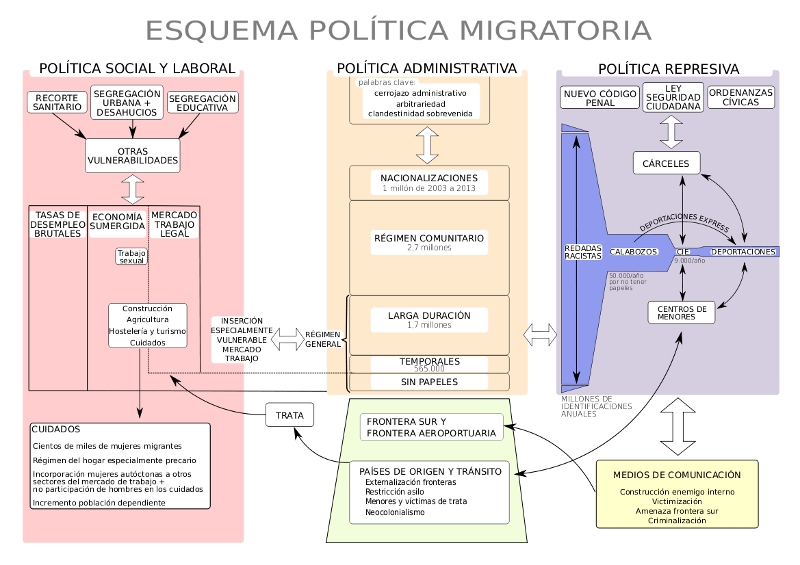

La fábrica de las deportaciones

Eduardo Romero

Si atendiéramos a la propaganda televisiva que nos muestra el «problema de la inmigración», deduciríamos que el objetivo principal de la política migratoria llevada a cabo en el Estado español en lo que va de siglo XXI consistiría, básicamente, en frenar la invasión de migrantes que, en cayuco o encaramadxs a las vallas de Ceuta […]

Agua pública:

Leandro del Moral

En los últimos años, en paralelo a otras «mareas ciudadanas», se ha desarrollado un importante movimiento social en defensa del derecho al agua, enraizado en las reacciones contra la privatización de los servicios urbanos de este recurso imprescindible. Esta experiencia de resistencia, ya importante en sí misma, se distingue por tres características que la hacen […]

Videocomunicado de La Carpa Espacio Artístico

La Carpa evoluciona para convertirse en el mayor centro cultural del sur de Europa. Espacios en desuso y rehabilitación compensada Situación actual de La Carpa a día 14 de Diciembre de 2014, 6 meses después de su cierre. La Carpa ha sido una experiencia desarrollada en plena crisis por profesionales de las Artes Escénicas, las […]

De cicatrices, heridas y otras amputaciones

Grupo de Mujeres del Barrio

En esta reflexión no vamos a hacer un recuento de daños desgranando siglos de patriarcado. Queremos hablar apenas de los últimos meses, cuando la violencia hacia las mujeres ha estado descaradamente presente en nuestros espacios. Y no porque las noticias se hagan eco de las cuarenta y dos mujeres asesinadas oficialmente a manos de sus […]

Nota de Prensa:

Después de asistir a una reunión con la Dirección General de Industria, Energía y Minas y con la propia empresa Oil & Gas Capital, donde insisten de que no van hacer extracciones de gas no convencional (fracking), y después de constatar, desde la PALF-Sevilla, con distintos documentos y presentaciones públicas de la propia Oil & […]

Una pesadilla transatlántica

Tom Kucharz

Desde julio de 2013, la Unión Europea y Estados Unidos negocian a espaldas de la población una «Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión» (TTIP, por sus siglas en inglés). Un tratado que pretende constituir una «zona de libre comercio» entre los dos bloques económicos que todavía representan la mayor relación comercial, económica y financiera integrada […]

Feministas en la diana

Lucía Vargas

A finales de junio, vimos una noticia en el periódico digital Diagonal Andalucía que causó un pequeño revuelo en las redes. En el artículo La Brigada de Información, como Mortadelo y Filemón se narraba cómo el órgano de investigación de delitos políticos de la policía sevillana estaba persiguiendo a las autoras de un vídeo paródico […]

Cuando no tener tiene delito

Federico Pozo Cuevas

Criminalizar a un grupo de personas supone señalarlo atribuyéndole comportamientos contrarios a las normas. Pretender que nos resulte lógico esperar de esas personas ese tipo de comportamientos. Y hacerlo con tal intensidad que el prejuicio condicione nuestras actitudes y conductas hacia ellas. La criminalización se manifiesta en el discurso y lo hace ya en lo […]

¿Y quién eres tú para decidir por mí?

LILAS

«Ramas de perejil, hojas de laurel / que el aborto sea un derecho de la mujer / Raíces muertas, tierra mojada / que la reforma del aborto sea eliminada». No es casual que la manifestación contra la reforma del aborto del 8 de febrero en Madrid se abriese con este simulacro de conjuro de brujería. […]

Cuchillas en la valla para contener e ignorar

José M. Sanz Alcántara

La Europa Fortaleza: contención y control como política prioritaria para las migraciones En consecuencia, la política más extendida es la contención y el control de la inmigración no comunitaria. Las cuchillas son un hito más en la gestión a lo «militar» de un hecho natural e histórico como son las migraciones, por ello se instalaron en […]

La reforma eléctrica en un modelo energético insostenible

Eduardo Lecube

El pasado agosto se reestructuraron otra vez las tarifas de acceso. La parte fija o término de potencia de su factura subió un 77 %, mientras la variable o término de energía de acceso bajó un 23 %. A modo de ejemplo, he hecho un pequeño cálculo con la factura de mi hijo: con una […]

Barrio En Pie… ¡y caminando!

Barrio En Pie