Categoría: tema que te quema

Caparrós y la larga sombra de la Transición

Sergio Almisas

El pasado mes de febrero volvió a salir a la palestra mediática la desclasificación de documentos del caso del asesinato de Manuel José García Caparrós hace cuarenta y ocho años. El sindicalista de dieciocho años fue asesinado de un disparo por la policía durante la manifestación del 4 de diciembre de 1977, en Málaga. Desde […]

Aulas y jaulas: cuando tu compañero te llama maricón

Raquel Silva León y Eduardo García del Rey

Llevamos varios años dando clases en centros públicos o acudiendo a ellos para hablar sobre fobias LGTBIAQ+ y masculinidades y hemos vivido cómo se ha ido agravando el estado de estas violencias en los últimos años, especialmente después del covid. Sí, pinta mal la cosa y no, no estáis loques, chiques. Ni somos unes exagerades. […]

El Humoso, una utopía en marcha

Esther Alberjón

En febrero de este año, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ratificaba la decisión del Gobierno andaluz por la que quiere desalojar y vender la finca del Humoso a un precio abusivo. Ni las ocho cooperativistas de la finca ni el Ayuntamiento de Marinaleda, que tiene un derecho de compra preferente, podrían asumir este […]

La gran burbuja y el anillo verde de Sevilla

Jesús M. Castillo

Hay muchas ciudades en las que prácticamente nadie anda por las calles. Ciudades muy cálidas en las que muchas calles no tienen aceras y, cuando las tienen, están ocupadas por motos y coches aparcados. Ciudades sin pasos de peatones y, cuando los hay, los coches no paran aunque vean la luz roja. En esas ciudades, […]

Despenalización o barbarie

Luz Marina

Vamos a hablar sobre la ley prohibicionista que se quiere sacar en España. Antes de eso, os vamos a poner en contexto. Trabajo sexual ≠ Trata El protocolo de Palermo (el vigente en el ámbito internacional) define trata como ‘el reclutamiento, el transporte, la transferencia, acogida o el recibo de personas, por cualquier medio, para […]

AL DERECHO A LA CIUDAD LE FALTA ANTIRRACISMO

Ariana S. Cota

La agenda activista urbana no ha estado suficientemente comprometida con la justicia racial. Tras participar durante más de una década en distintos colectivos cuya agenda política es la ciudad, quisiera destacar algunas ausencias sobre cómo opera la raza en la ciudad capitalista. Estos vacíos los he notado tanto en las investigaciones junto a movimientos sociales […]

La quita de custodia es violencia institucional hacia les hijes y las madres

Mel de Lima

El 25N es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Año tras año, el número de mujeres atravesadas por la violencia en España crece. En este contexto, y bajo el principio de interseccionalidad, a estas alturas del siglo XXI, las distintas violencias que sufrimos las mujeres deberían estar penadas seriamente, […]

Apátridas: sin papeles, sin derechos, sin identidad

Mar Pino

Quiénes son ¿Qué tienen en común la escritora Gioconda Belli, un gitano kosovar, una kurda de Siria o un saharaui? Todxs ellxs son, o han sido el algún momento, apátridas. Es decir, no son reconocidas como ciudadanas de ningún país, lo que supone que dejan de tener los derechos que confiere la nacionalidad. Eso sí, […]

El problema de la vivienda en clave meridional

Ibán Díaz Parra

En mayo de 2023 se celebraron las jornadas de lucha por la vivienda de Sevilla. Este evento culminaba un proceso de confluencia que había empezado siete meses antes, agrupando gran parte de los colectivos que trabajan por la vivienda en la aglomeración urbana de Sevilla y que han venido a conformar el Movimiento por la […]

Mas de 170 días en huelga de hambre

Trece Mil Fugas

Alfredo Cospito es un compañero anarquista en huelga de hambre desde el 20 de octubre de 2022. Lucha con su vida contra el régimen especial de aislamiento en el que lo metieron en mayo, el 41-bis. En estos más de 170 días, Alfredo ha perdido cerca de 45 kilos y sus analíticas empiezan a mostrar […]

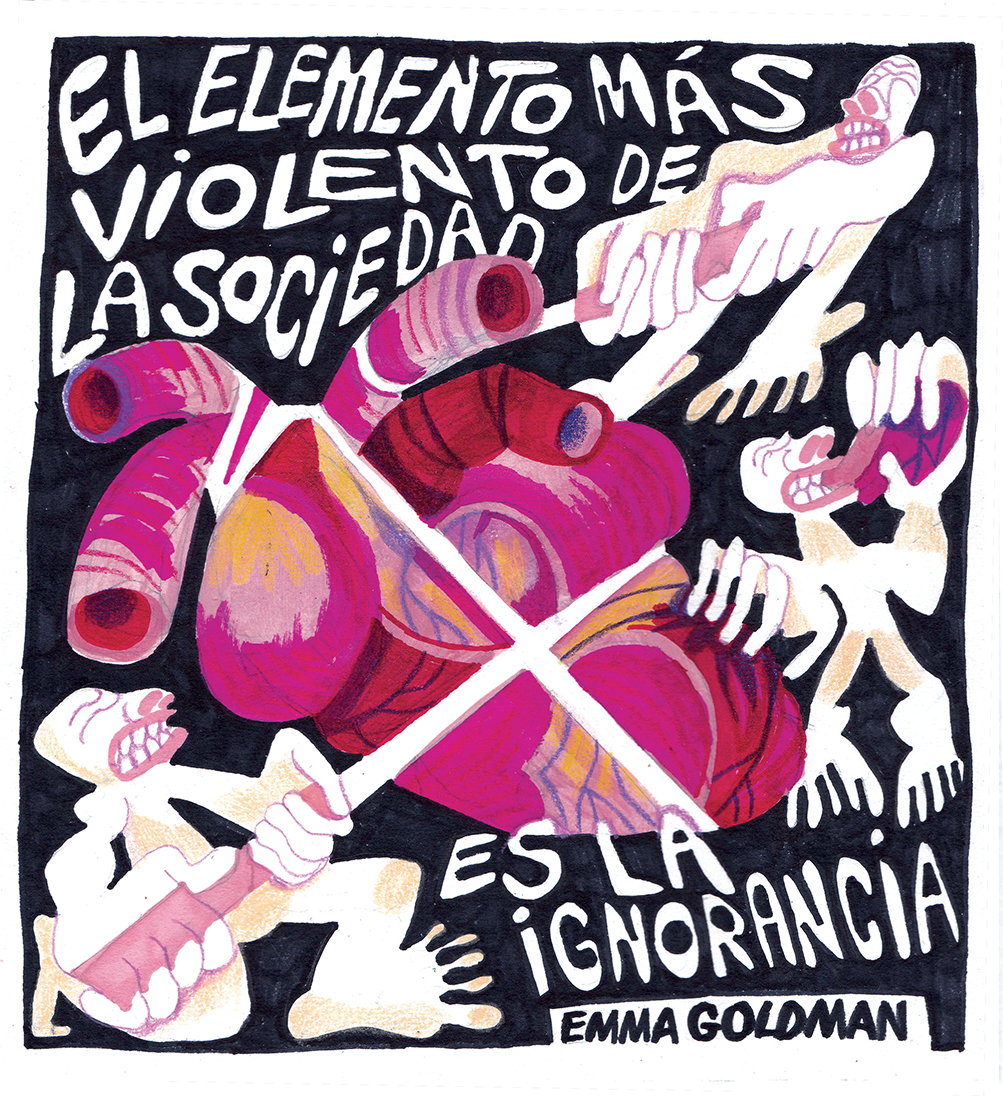

Violencia comunicativa: EL LEGADO FRANQUISTA

Victoria César

El movimiento social para la recuperación de la memoria histórica de las víctimas del franquismo ha puesto en evidencia que muchas de las injusticias cometidas por la dictadura siguen presentes, casi medio siglo después. Desapariciones forzadas, fosas comunes, simbología franquista en espacios públicos, etcétera, son muestras representativas de la vigencia del autoritarismo en nuestra sociedad. […]

La represión más progresista de la democracia

SOCORRE

Max Weber definió el Estado moderno como: «[…] una asociación de dominación con carácter institucional que ha tratado, con éxito, de monopolizar dentro de un territorio la violencia física legítima como medio de dominación». Aunque parta de la legitimación, esta acepción sitúa con acierto la violencia y el castigo como ejes para la dominación de […]

UN FUEGO SIGUE QUEMANDO ANDALUCÍA

Roberta Polson

Este verano en Andalucía han resonado ecos de una violencia extrema que viene sufriendo el pueblo gitano por el mero hecho de serlo; los pogromos son una máxima expresión del antigitanismo que habita en las entrañas de la sociedad —todavía—. Y es que hacer que toda una comunidad gitana pague por lo que ha hecho […]

El retorno de las narrativas esencialistas en la era de la globalización

Alejandro García Sanjuán

En buena medida, la idea de la superioridad de Occidente o de la «civilización occidental» sobre el resto del mundo se sustenta sobre la narrativa histórica que afirma la existencia de una continuidad exclusiva e ininterrumpida que una a la Grecia clásica y las modernas democracias liberales, pasando por las contribuciones de Roma y la […]

Su historia convulsa y la esperanza de reescribirla

Xaver Ansgar

Desde su creación, Colombia ha sido un territorio en disputa. El criollismo asume en el siglo XIX una revolución burguesa por la independencia, una fuerza que finalmente se divide violentamente en bandos políticos que disputan el control del Estado. Desde ese entonces, esa pugna se materializa en guerra. Un punto de partida que da cuenta […]

Violencia y racismo institucional

Ana Castaño Vilas y Marta Medrano Martín

Hace ya años que vemos cómo el espíritu de la «Europa fortaleza» queda representado en el Estado español de un modo paradigmático. Son muchos y muy vergonzosos los hechos que reflejan como España se acoraza cada vez más para impedir la llegada a suelo europeo a quienes migran hacia este territorio. Según Caminando Fronteras, que […]

Menos derechos para las más vulnerables

Marcela Rodríguez Poveda

La pandemia ha dejado ver que en este sistema todas las personas no somos tratadas de la misma manera, al igual que no todas tenemos los mismos derechos ni deberes. Hace ya dos años que la covid-19 entró en nuestras vidas, junto con confinamientos, test de antígenos, mascarillas, aislamiento social y desconfianza de quien no […]

El periodismo feminista no va solo de contenidos

M.ª Ángeles Fernández

«No había una conexión entre lo editorial y lo administrativo». Este problema, descrito por Tamia Quima, una de las coordinadoras de Pikara Magazine durante una de las mesas del II Congreso de Periodismo Feminista Lucía Martínez Odriozola, resume uno de los principales retos a los que se ha enfrentado la revista Pikara Magazine. El haber […]

EL COMPÁS INVISIBLE

Pedro Lópeh

Es un no parar. Raro es el mes en el que no se publica un libro sobre los verdaderos orígenes del flamenco, que algunos encuentran en Damasco y otros en la escuela bolera. Rara es la semana sin que alguien reivindique el cante como una de las esencias de su patria, que puede ser Andalucía, […]

Perú ya tiene presidente: Pedro Castillo

Gonzalo Rivera Talavera - @gozalorivera

1 El periodo político peruano reciente se ha caracterizado por su conflictividad y la incapacidad de llegar a acuerdos. En el 2016, por un periodo de 5 años, fue elegido Kuczynski frente a Keiko Fujimori, quien perdió la elección por un pequeño margen. Ambos son representantes de la derecha conservadora del Perú, sin embargo, el […]

POR LA LEY TRANS

Samuel Mora

La ley trans nunca llegó a serlo gracias a la abstención del PSOE y el bloqueo de la derecha el pasado 18 de mayo. Aunque no son solo los partidos políticos quienes se oponen al progreso y el avance de los derechos de las personas trans (de transgénero) en nuestro país. Por desgracia, dentro del […]

DESMONTANDO EL PORNO

Marian Barrera

La falta de educación afectivo sexual de calidad en los centros educativos, los silencios en las familias y la invisibilidad en la sociedad, perpetúan que las personas creen un imaginario colectivo de cómo son las relaciones sexuales a través del único medio que han tenido para ello: la industria del porno. ¿Cómo influye la pornografía […]