Categoría: sostenibili-qué

Genuino clandestino

Tomate Colorao

Pepe y Luisa llevan varios años produciendo mermeladas, con fruta y verduras ecológicas y locales y un proceso 100% artesano. Participan en una red de productorxs y consumidorxs donde funciona un Sistema Participativo de Garantías (SPG). En su búsqueda de nuevas salidas a sus conservas se topan con un nuevo proyecto de grupo de consumo […]

Ecocuidadanía:

Laura Pérez

Reformular la ciudadanía hegemónica Parece claro que las relaciones entre la administración y la ciudadanía se están transformando. El Estado «está perdiendo buena parte del protagonismo político que había alcanzado en la época de bienestar, al mismo tiempo que se refuerzan otras formas de implicación de la ciudadanía en los asuntos públicos, otras formas de […]

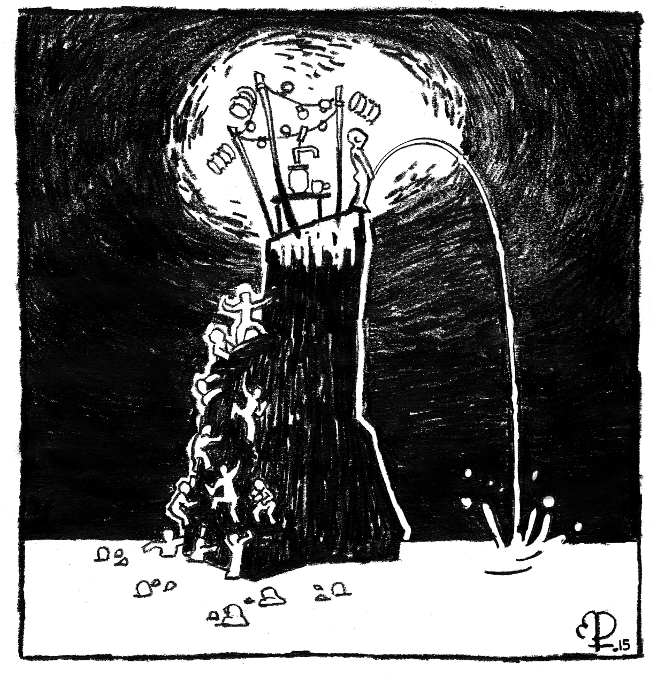

Refugiad@s ambientales:

Jesús M. Castillo

Después de que la crisis de los refugiados y refugiadas sirias saltara a los medios de comunicación de todo el planeta con la foto de Elian, un niño ahogado en las aguas del Mediterráneo, intentando llegar a la Unión Europea (UE), son muchas las voces xenófobas y clasistas que se empeñan en separar «refugiados» de […]

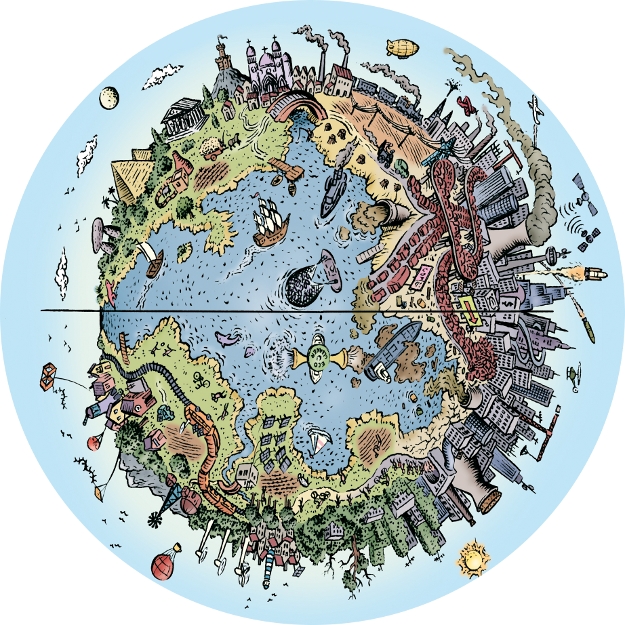

Decrecimiento:

Blanca Crespo Arnold, Noemí González Palanco, Isabel Porras Novalbos, Marcos Rivero Cuadrado y Moisés Rubio Rosendo

Tanto los partidos tradicionales como las emergentes formaciones políticas de corte institucional obvian la crítica a dos de los mitos más importantes de la cultura occidental: el que afirma que la riqueza puede crearse y el que delega en el Mercado — cual mano invisible— la regulación de las relaciones humanas. En la misma línea, […]

Tanques de tormenta

Ángela Lara García

Depósitos de despropósitos (ver fe de errores al pie) Es por todxs conocida la amplia tradición del Estado Español en la construcción de grandes infraestructuras. En las últimas décadas hemos alcanzado el «top ten» mundial en kilómetros de autopistas, alta velocidad o número de aeropuertos. Pero esta afición por el hormigón nos venía ya de […]

¿Será por criminalizar?

Manuel Calvo y Ricardo Marqués

La probabilidad de morir en un atropello de un coche que circula a 50 km/h es del 85%. Todos los años mueren en España alrededor de 400 personas atropelladas. En el mundo mueren al día 750 personas a causa de los atropellos. Es como si se estrellaran dos aviones de pasajeros al día. Sin embargo, […]

Debate sobre el Dragado del Guadalquivir: Castreño y del Moral

Audio de Radiópolis con un debate de excepción, y de honduras: el muy controvertido dragado del Guadalquivir; sobre el que opinan ni más ni menos que: la presidenta del puerto, Carmen Castreño, máxima defensora de la actuación; y uno de los expertos más visibles en la oposición a la misma, Leandro del Moral, catedrático de […]

Rebelión en las cocinas y los campos

Marta Soler Montiel y David Pérez Neira

Algo aparentemente tan simple esconde una profunda rebelión contra el (des)orden establecido… Tras la alimentación y el sistema agroalimentario globalizado de supermercados, alimentos prefabricados y campos sin gente, se esconde un profundo desprecio a la naturaleza, a lo rural-campesino y a los cuidados, entre los que se encuentran cocinar y dar de comer. Para hacerle […]

Si tú me dices «pan»…

Elisa Oteros-Rozas

Desde el cultivo de cereales seleccionados por generaciones de campesinas, pasando por la cosecha, la molienda, la panificación, hasta que el pan llega a las bocas, se esconde todo un mundo. Para desmigajar el pan hemos viajado desde las harinas y levaduras, hasta las mesas de las consumidoras, pasando por obradores, hornos, cooperativas, grupos de […]

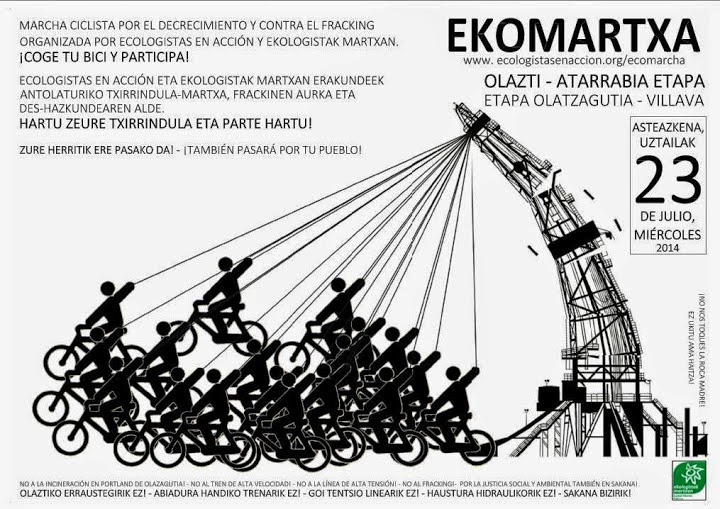

No nos toquen la roca madre

Marta Solana, Paula Álvarez y Raquel Romero

Empezando el día: todo a punto y bien organizado Amanecemos en el polideportivo de Lizarra, en Navarra. Más de un centenar de personas se desperezan entre sacos de dormir, esterillas, alforjas y camping gas. Las idas y vueltas al baño se mezclan con los que ya empiezan a calentar el café. Hay quien —en un […]

Redes de Semillas.

Juan José Soriano Niebla

El pan nuestro de cada día Cada vez es más sofocante la presión que ejerce el capital sobre las personas, negándonos el derecho a la educación, a la salud, a un trabajo y a una vivienda dignos… De entre todas las presiones que ejerce el sistema sobre nuestra calidad de vida, hay una que es […]

Los movimientos campesinos, mirando desde lo local la fuerza global

Universidad Rural Paulo Freire con sede en Andalucía. Sierra de Huelva-Serranía de Ronda

Desde hace 20 años, las asociaciones que constituyen la Universidad Rural Paulo Freire, 11 sedes actualmente repartidas a lo largo y ancho del territorio nacional, pretenden visibilizar los trabajos, las labores y el propio patrimonio de los entornos rurales. Queremos valorar, investigar, en su caso rescatar y adaptar, pero, sobre todo, compartir los saberes. Pretendemos […]

¿Coche? Eléctrico

Manu Calvo

Que explota la burbuja inmobiliaria, pues todo el mundo desea que la cosa vuelva a ser como antes; que los bancos arruinan nuestras vidas, pues les damos el dinero que no tenemos para que enjuguen sus pérdidas; que se produce un flujo migratorio en la frontera Sur, pues construimos una valla indecente y disparamos bolas […]

Érase una vez la ecología política…(1)

Florent Marcellesi

Recientemente, llevando a mis hijas a la biblioteca, me encontré con un cuento de mi infancia cuya historia va así: En tiempos lejanos, tres bandoleros asaltaban en las carreteras las carrozas y desvalijaban a sus viajeros/as de todas sus pertenencias en oro y dinero. Luego acumulaban sus tesoros en un castillo perdido en la montaña. […]

¡Ayyy, la sostenibilidad!

Manu Calvo

El lamento habitual de los que estamos entre los que nos creemos la idea profunda que impregna todo aquello relacionado con la sostenibilidad, con respecto a los debates candentes que podemos seguir a diario en estos tiempos de crisis, es siempre el mismo: «con esto de la crisis económica, todo lo relacionado con el medio […]

Soberanía alimentaria

Carlos Domínguez y Marta Medrano