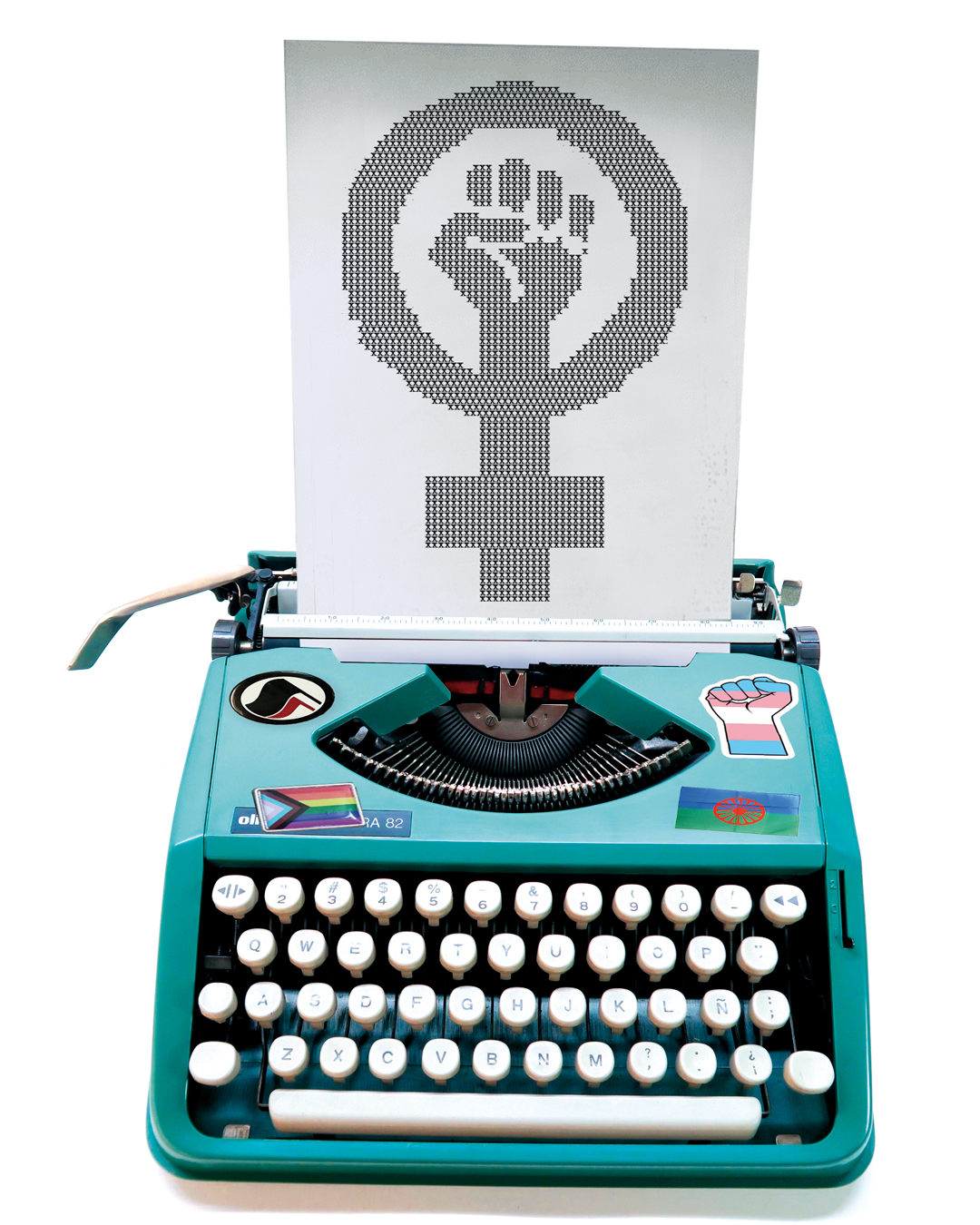

En los últimos diez años, el periodismo feminista ha dejado de ser una nota a pie de página para convertirse en una fuerza transformadora dentro del panorama mediático español. Sus dinámicas han atravesado las redacciones, y desafiado estructuras tradicionales, proponiendo nuevas narrativas y empujando a los medios a repensarse desde la raíz.

A comienzos de 2010, el periodismo feminista comenzaba a tomar forma fuera de los cauces oficiales. Blogs, redes sociales y medios alternativos fueron los primeros espacios donde se alzaron voces críticas frente al androcentrismo informativo dominante. Nacieron proyectos como Pikara Magazine que, desde Bilbao, propuso un periodismo con perspectiva de género transversal. Apostó desde el principio por un enfoque riguroso, comprometido y desobediente.

A la vez, surgieron periodistas que, desde sus cuentas personales de Twitter, denunciaban el machismo en los medios tradicionales, visibilizaban otras formas de contar la actualidad y exigían una transformación estructural, señalando las omisiones, el tratamiento de los casos de violencia de género y reclamando una nueva forma de narrar la actualidad. Este periodismo desde los márgenes sentó las bases de una conciencia colectiva sobre la necesidad de contar la realidad desde otras miradas.

El repunte del movimiento feminista, especialmente a partir de la huelga del 8M de 2018, supuso un punto de inflexión. Las históricas manifestaciones de aquel año, que movilizaron a millones de personas, obligaron a los grandes medios a prestar atención. La cobertura mediática del feminismo pasó de ser anecdótica a ocupar portadas y especiales.

Se empezó a debatir públicamente sobre el uso del lenguaje inclusivo, el tratamiento mediático de la violencia machista y la representación de las mujeres en la información. No obstante, esta «institucionalización» también trajo tensiones: ¿era un feminismo de mercado?, ¿se estaba domesticando el discurso?, ¿quedaban fuera las voces más radicales, racializadas o trans?, ¿era posible sostener un discurso crítico en estructuras mediáticas tradicionales?

Mientras las nuevas generaciones de periodistas incorporan la perspectiva de género de forma transversal, y temas antes invisibilizados —como el aborto, la carga mental, gordofobia, los cuidados, las realidades trans o maternidades— están cada vez más presentes en la agenda, siguen existiendo desafíos: la falta de diversidad dentro de las redacciones, la precariedad laboral que afecta especialmente a mujeres y disidencias, discursos antifeministas, acoso digital y la apropiación del feminismo por discursos institucionales y masculinizados.

El periodismo feminista ha llegado para quedarse, pero su consolidación no está exenta de riesgos. Si bien ha logrado romper silencios y colocar narrativas en el centro del debate, el reto está en transformar las formas de contar, de jerarquizar y de entender la información.

La proliferación de discursos de odio en redes sociales ha golpeado con fuerza a estas periodistas, muchas veces acosadas por sus enfoques críticos. Sortean continuamente acusaciones y deslegitimaciones muy duras sobre su prestigio o sobre la ética de sus prácticas. En tiempos de reacción conservadora, negacionismo y polarización, el periodismo feminista se mantiene como un faro crítico, un espacio incómodo y valiente, donde la palabra se convierte en herramienta de resistencia. Porque contar el mundo desde una mirada feminista es una necesidad.

Así las periodistas feministas ejercen la profesión desde la trinchera, el activismo o la reflexión crítica. Cada una, desde su espacio, ha abierto grietas en el discurso hegemónico, ha hecho preguntas incómodas y ha insistido en que el periodismo no puede limitarse a contar lo visible, sino que debe interrogar lo oculto. Y son ellas, las que han relatado y evidenciado las tensiones dentro de la propia izquierda, mostrando los límites del progresismo masculino y cómo ser «de izquierdas» no garantiza estar libre de actitudes machistas. Las investigaciones y denuncias públicas sobre comportamientos abusivos por parte de figuras como Íñigo Errejón y otros referentes de la izquierda han evidenciado que el machismo también habita entre quienes se proclaman aliados del feminismo.

El papel de las periodistas ha sido clave en este caso, rompiendo silencios dentro de espacios considerados tradicionalmente seguros. Su trabajo no solo ha expuesto comportamientos individuales, sino que ha abierto un debate profundo sobre la impunidad simbólica de ciertos hombres progresistas y la necesidad de revisar estructuras de poder incluso dentro del activismo o los partidos.

El feminismo, desde el periodismo, ha puesto en jaque el paternalismo ilustrado, los liderazgos mesiánicos y la hipocresía que a menudo se esconde tras discursos bienintencionados. Estas voces han puesto el foco en las dinámicas de silencio, encubrimiento y desprestigio que operan incluso en espacios que se autodefinen como feministas. Y, como no podía ser de otra forma, las ha expuesto a debates y cuestionamientos surgidos —tanto desde el propio periodismo como desde la política— respecto a su trabajo y sus prácticas deontológicas.

Esta exposición ha generado una fuerte reacción desde los sectores más institucionalizados del progresismo. Algunos medios de comunicación y opinadores tradicionales han cuestionado abiertamente la validez del trabajo de estas periodistas, acusándolas de hacer activismo personal, de linchamiento mediático o de falta de pruebas documentales. Desde editoriales en prensa generalista hasta columnas firmadas por figuras del pensamiento de izquierdas, han surgido críticas sobre si lo que practican estas profesionales es «un periodismo riguroso». Este tipo de reacciones —que muchas veces ignoran las condiciones estructurales de violencia y silencio en las que se dan estas denuncias— ponen en evidencia que el feminismo, cuando se vuelve realmente incómodo, deja de ser bienvenido incluso en entornos progresistas.