Categoría: entrevista

Siria sin lxs Sirixs

Carmen Cuadrado Guardado

ET: El discurso de parte de la izquierda en occidente parece haberse quedado anclado en el «no a la guerra de Irak». Olvidamos que el pueblo sirio también tiene voz y su historia no depende de las reacciones de occidente exclusivamente. ¿Cómo podemos hacernos una idea global del conflicto sin mirar solamente desde aquí? LN: […]

Juan Sebastián Bollaín:

Juan Antonio Bermúdez y Mar Pino

El Topo (ET): Usted cuenta que, como espectador, llegó antes a las películas de Godard que al cine de Hollywood, a la deconstrucción del relato clásico antes que al relato clásico en sí. ¿Le ha definido eso como creador? Juan Sebastián Bollaín (JSB): Pasé mi infancia en un pueblo sin cine, pero con 13 o […]

La desjerarquización de internet trae consigo otras formas de censura

Maka Makarrita y Mar Pino

El Topo. En Ojos y Capital planteas la doble vertiente del mundo red en el que vivimos. Internet es a la vez un espejo del capital y un instrumento de resistencia. Evidentemente, las tecnologías están capacitando la autoorganización de muchos movimientos, la descentralización, los nodos distribuidos pero también el activismo de salón, explosiones de solidaridad […]

¡Lucha tu yuca, taíno!

Juana Vázquez

1 http://observatoriocriticocuba.org – Empezando por los últimos acontecimientos oficiales en Cuba. La embajada estadounidense de nuevo abierta. Y próxima visita del Papa. ¿Cuál diríais que es la situación política, económica, social, de libertades, etc, ahora mismo en la isla? Isbel: Cuba vive un sostenido e inequívoco proceso de restauración capitalista, liderado por las élites político-militares […]

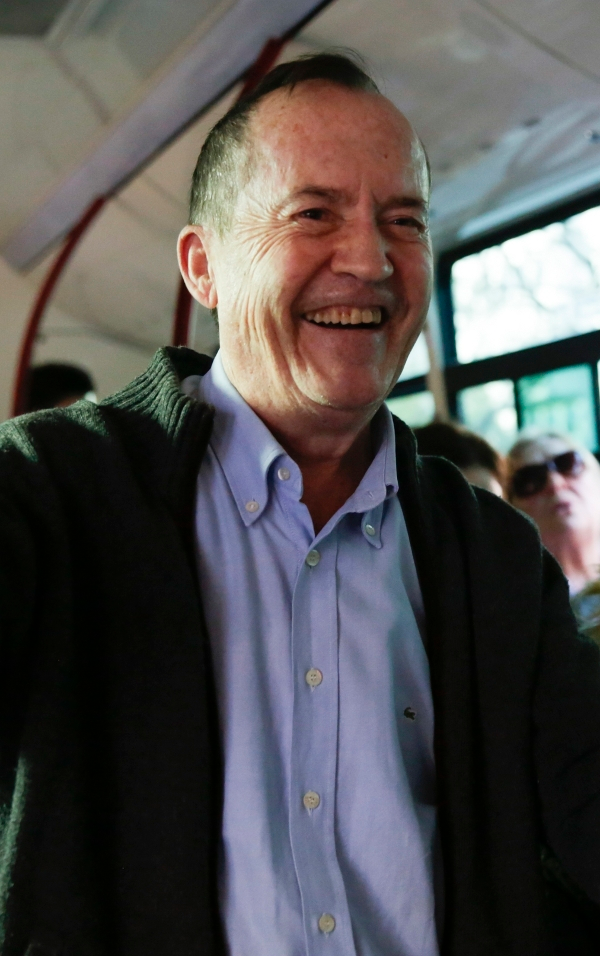

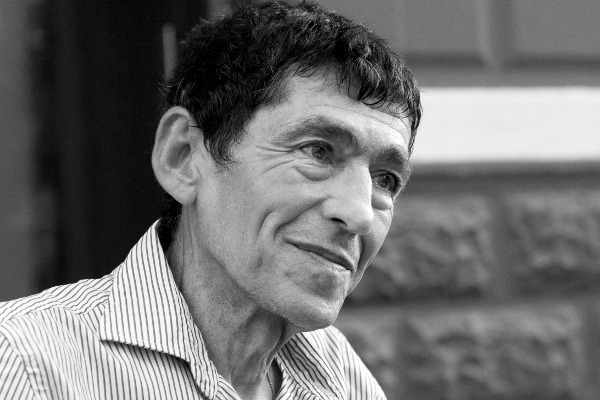

Lucio «Acción Directa» Urtubia

Mar Pino, Ana Jiménez y Óscar Acedo

Lucio Urtubia nació en Cascante (Navarra) hace 84 años en el seno de una familia muy humilde. Oyó hablar de anarquismo por primera vez de boca de su padre, carlista convertido al comunismo tras su paso por la cárcel, que una vez le dijo: «si pudiera volver a empezar, sería anarquista». Contrabandista durante el servicio […]

#RadiópolisSeQueda

Mar Pino y Óscar Acedo

El Topo: La antigua Torre del cambio de agujas de Torneo (de titularidad municipal) es el emblema de Radiópolis y en ella se ubica desde 2007 cuando el propio consistorio le cedió el espacio. Ahora, el Ayuntamiento la incluye en los terrenos que dará a la compañía teatral La Imperdible para su reubicación. ¿Qué ha […]

El debate estaría en discutir cuáles son los trabajos socialmente necesarios, cuáles son los trabajos socialmente prescindibles y cuáles son los trabajos dañinos

Mar Pino y Ana Jiménez

EL TOPO: ¿Quién es Amaia Pérez Orozco?Amaia: Me parece una pregunta dificilísima [risas]. Vivo en Madrid, nací en Burgos, mi familia materna es vasca. Soy feminista y lo que hago está relacionado con el cuestionamiento del sistema socioeconómico y del modelo de desarrollo desde los ecofeminismos, e intento hacerlo tanto desde el ámbito de […]

Subversión feminista de la economía

Compartimos aquí parte de la charla que Amaia Pérez Orozco nos regaló durante nuestro aniversario compartido El Topo a la Fuga. Presentación de su libro: SUBVERSIÓN FEMINISTA DE LA ECONOMÍA APORTES PARA UN DEBATE SOBRE EL CONFLICTO CAPITAL-VIDA Editorial: TRAFICANTES DE SUEÑOS

El reto de EL TOPO es su continuidad, avanzando, enraizando…

Equipo de El Topo

El Topo: ¿Cuál es tu valoración del primer año del proyecto? Óscar: En el entorno de afinidad de Sevilla, El Topo se ha consolidado como proyecto soci al visible y a tener en cuenta dentro de las herramientas para narrar la realidad que tratamos de construir. Queda, no obstante, trabajo por hacer en este sentido: […]

Entrevista a Fernando Mansilla

Mar Pino, Ana Jiménez y Carlos Pérez

Mansilla: «Echo de menos el albero de verdad, la tierra. Echo de menos el mercadillo de los domingos, echo de menos las candelas que hacía la gente los sábados por la noche» El Topo: ¿Cuándo y cómo llegaste a Sevilla? Fernando Mansilla: Llegué en el 81. Vine hasta aquí desde Mallorca porque allí el sur […]

Silvia Federici.

Mar Pino y Ana Jiménez (Equipo de El Topo) y Alina Zarekaite (Relatoras)

El Topo: ¿Cómo y cuándo entró el feminismo en tu vida? Silvia Federici:No es una pregunta fácil de responder. Ha entrado en mi vida, creo, de una formaindirecta, subterránea. Desde muy temprano. Creo que he sido una criptofeminista durante muchos años, antes de conocer el feminismo. Incluso mucho antes de que me hiciera feminista, o […]

Victorias desde abajo

Mar Pino y Óscar Acedo

El Topo: ¿Cómo surge la idea? Martín Cúneo: La idea de escribir sobre la victoria surge desde Diagonal, donde trabajábamos. Fue una reacción a las críticas a la escasez de noticias positivas sobre las luchas de los movimientos sociales. Entonces decidimos contar lo que se puede conseguir desde abajo. ET: Y la financiación… viene del […]

Reincidentes

Mar Pino y Óscar Acedo

El Topo: ¿Qué opinas de la situación de los medios de comunicación? Fernando Madina: La prensa surge en la Revolución Francesa y los primeros medios eran los boletines de opinión de los diferentes partidos. Eso significa que nace para ser vocera de unos intereses. Partiendo de ahí, la prensa es necesaria y es necesario contrastar […]

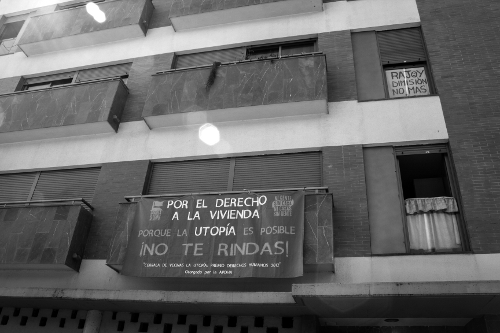

Entrevista a las Corraleras – Corrala Utopía

Mar Pino

Dignidad, orgullo, lucha… Son las palabras más repetidas entre las vecinas de la Corrala para referirse al proceso iniciado en mayo de 2012 con la ocupación de un bloque vacío de viviendas, propiedad de la entidad bancaria Ibercaja. Tras más de veinte meses de reivindicaciones, manifestaciones, acampadas y reuniones con el banco y las administraciones, […]

Antonio Sáseta

Miguel Gutiérrez Villarrubia, José Laulhé y José Pérez de Lama