Categoría: construyendo posibles

CSOA Andanza, un espacio okupado por la vida

Asamblea del CSOA Andanza

¿De qué nos okupamos? El CSOA da cabida a multitud de actividades e iniciativas surgidas desde la autogestión y la horizontalidad, poniéndose a disposición del barrio y de quienes lo habitan, así como a movimientos sociales y a todas aquellas personas que buscan y crean otras formas de vivir y relacionarse. De esta manera, Andanza […]

La Ortiga, un proyecto colectivo

La Ortiga S. Coop. And.

Del consumo agroecológico a la economía alternativa Un poco de historia A finales de los 80 surge en la Universidad de Córdoba el Instituto de Sociología y Estudios Campesinos (ISEC) que, de la mano de su trabajo de acompañamiento a los movimientos jornaleros y sus apoyos en Latinoamérica, introduce en Andalucía la agroecología. Esta convergencia […]

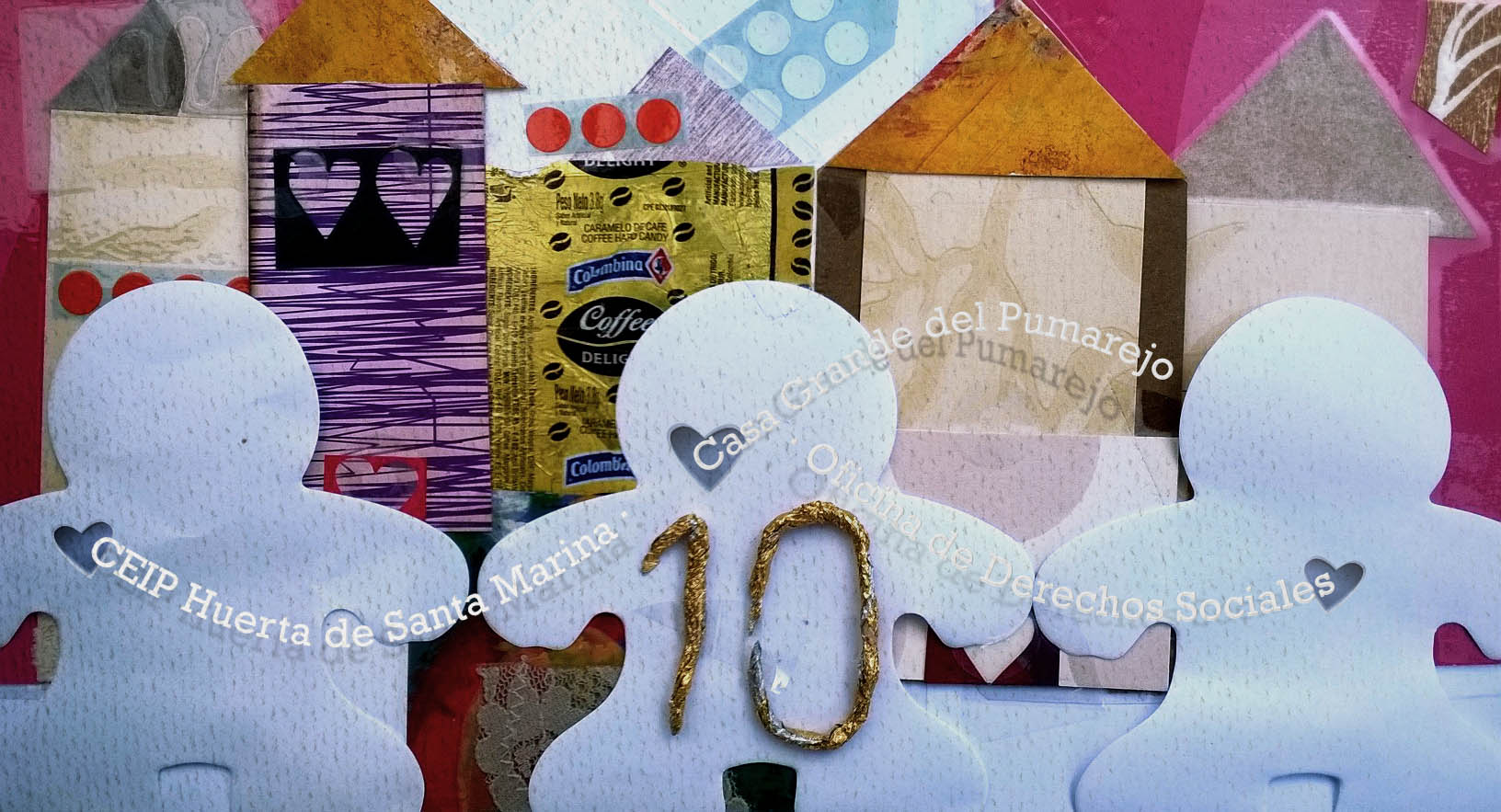

10 AÑOS CONSTRUYENDO REALIDADES

Soraya Salas (AMPA Somos Escuela del CEIP Huerta de Santa Marina), Carlos Serrano (Oficina de Derechos Sociales de Sevilla) y David Gómez (Miembro de la Asociación Casa del Pumarejo)

Compartir nuestro primer año de vida material con los diez años que lleva nuestro querido Luis ofreciendo cultura, de la que nos interesa, de la no hegemónica, en su discreta y coqueta, aunque potentísima librería La Fuga, nos llena de felicidad. Pero a este sentimiento se le une el de esperanza y empoderamiento, al ver […]

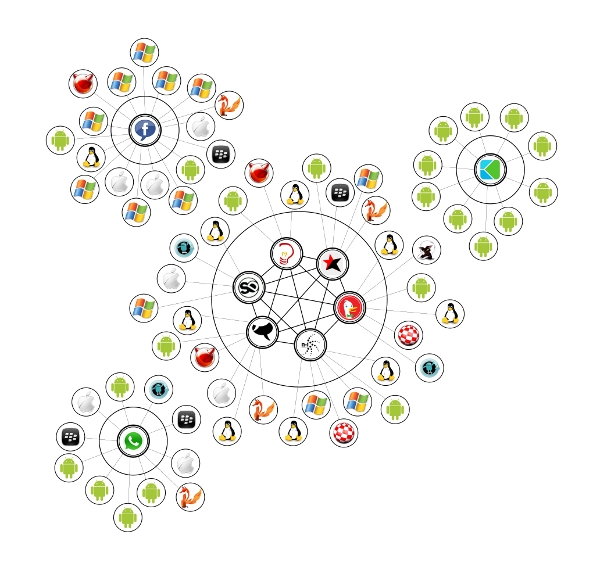

Mensajería instantánea libre y responsable

Oscar Martín

La MI, especialmente desde su uso masivo en los smartphones, ha modificado nuestra forma de comunicarnos y, por tanto, nuestra forma de vida. Esto no tendría que ser necesariamente negativo si ocurriera «según natura» pero, en nuestra sociedad, estos cambios se estudian, prevén, experimentan y provocan, dentro del proceso de desarrollo del software de MI. […]

El Gazpacho Rojo

Colectivo El Gazpacho Rojo

Gazpacho Rojo es un colectivo formado por personas preocupadas ante el panorama agrícola y alimentario, pero sobre todo con muchas ganas de crear y de transformar. Hace algo más de cuatro años que un grupo de personas, todas urbanitas, empezamos a organizarnos. Estábamos preocupadas no solo por el tipo de alimentos que consumíamos, también por […]

Lo cotidiano es político

Luis Berraquero Díaz

Comenzando Esta descripción puede que sea un tanto idealista. Puede también que, con matices, se acerque bastante a la cotidianidad de algunas personas que leen este artículo. «Cotidianidad» son aquellas acciones que discurren en la vida diaria de las personas. Hechos, acciones o prácticas que ocurren de forma recurrente pero que no por ello dejan […]

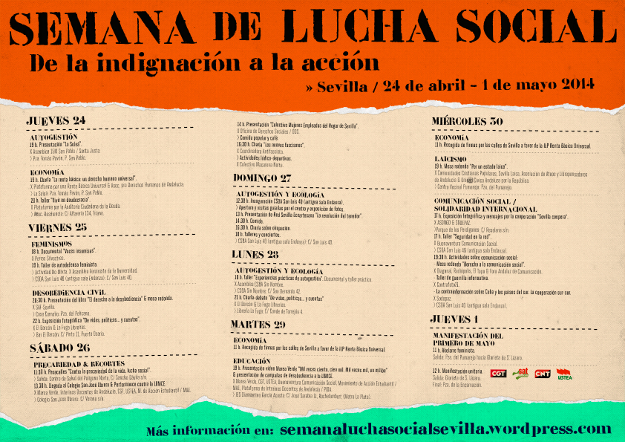

Semana de Lucha Social 2014:

MM. SS. de Sevilla, MSD-GANSA VC, María Limón, Colectivo Macarena Norte y EJB

Fue hace tres años, en mayo de 2011, cuando asistimos por última vez a una SLS en nuestra ciudad, coincidiendo casualmente con el surgimiento del movimiento ciudadano 15M. Desde que «la revolución nos pasara por lo alto», se ha vivido una importante transformación social. Tanto los colectivos ya existentes como los surgidos desde entonces hemos […]

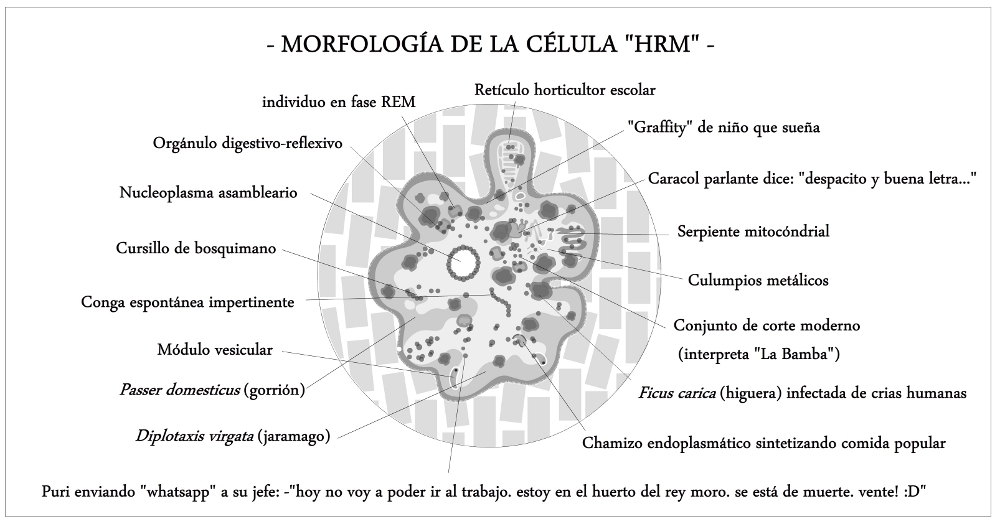

10 años de Huerto del Rey Moro

Joaquín Moral

Conocimos su existencia casi por casualidad. El hallazgo se produjo embebido en el laborioso proceso de reivindicación y lucha social que desde hace años ha consolidado una férrea identidad de la movilización social sevillana. En la zona histórica, este escenario de movilización social provenía de una amalgama de grupos y personas que andaban trajinando. Algunos […]

¡Volviendo al Mercado!

Asociación Descentrados

Un edificio no es un espacio acotado por cuatro paredes, al igual que un ser humano no es un conjunto de células. No es solo vigas, ladrillos y hormigón; todos los edificios tienen algo detrás: una vida, una historia… Os queremos hablar de un edificio que para mucha gente había pasado completamente desapercibido y que […]

Mercaos Sociales –

Óscar Acedo Núñez

Un nuevo tejido socioeconómico se está abriendo paso en Andalucía y, en particular, en Sevilla. Esto está sucediendo al margen de las grandes superficies comerciales, las enormes cadenas de supermercados y las redes de franquicias internacionales. Una forma diferente de entender la relación entre las personas productoras y consumidoras, cuyo objetivo compartido es la creación […]

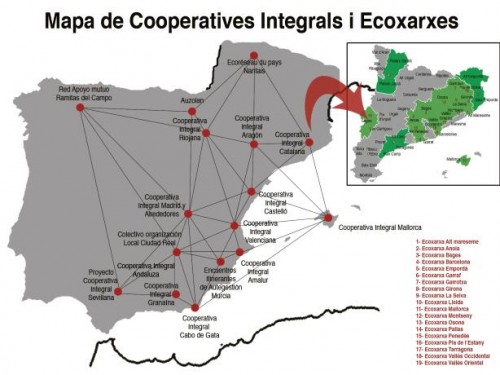

Cooperativas Integrales 2:

Oscar Acedo Núñez (Ingeniería sin Fronteras Andalucía)

Sistema público cooperativo integral (Continuación) El objetivo de esta gran red de autosuficiencia es el de cubrir las necesidades básicas de todas las personas que la forman, mediante la acción colectiva y el arte de la autogestión. Algunas de estas necesidades básicas serían la alimentación, la educación y la cultura popular, la salud, la vivienda, […]

Cooperativas Integrales 1:

Oscar Acedo Núñez (Ingeniería sin Fronteras Andalucía)

En estos días que nos toca vivir, en los que las perspectivas de presente y futuro que se nos ofrecen en los diversos ámbitos de la vida son tan «esperanzadoras» y «motivantes», donde la educación y la sanidad «públicas» están en peligro de extinción, el empleo es inalcanzable incluso en condiciones laborales propias de siglos […]