En los últimos meses, a propósito de la intención gubernamental de sacar los restos del dictador Francisco Franco del llamado «Valle de los Caídos» (Cuelgamuros), ha circulado con profusión en las redes sociales una frase muy sugerente: «Mientras España tenga a Federico García Lorca en una cuneta y a Franco en un mausoleo, el país entero seguirá siendo un monumento a la ignorancia». La frase pone de manifiesto lo que numerosas organizaciones de derechos humanos han catalogado como una anomalía democrática: la existencia en la sierra de Madrid de un enorme monumento, al amparo del Estado (Patrimonio Nacional), que ensalza el fascismo que asoló España durante cuatro décadas. A la vez, decenas de miles de víctimas, personificadas en la figura del universal poeta andaluz, arrastran la condición de desaparecidas mientras yacen en multitud de fosas comunes, muchas de ellas sin localizar y sin dignificar.

Esta situación, que genera perplejidad y contrariedad en numerosos observadores internacionales, se convierte en indignación y malestar entre los colectivos memorialistas y de familiares de víctimas del franquismo. Desde estas posiciones se entiende como una humillación una realidad aún más pertinaz: la existencia a lo largo y ancho del territorio estatal de memoriales, monumentos, marcas y motivos de exaltación a los próceres del fascismo español –Queipo, Sanjurjo, Mola, Yagüe, entre tantos–, responsables de las terribles y masivas matanzas con las que se cimentó el nuevo Estado dictatorial nacido tras el golpe militar de julio de 1936, y que choca con las enormes dificultades existentes para recuperar las familias los restos de sus deudos, y no digamos para proyectar en el espacio público la memoria de las víctimas republicanas y antifascistas.

El tenso debate sobre el lugar que ocupan las víctimas y los victimarios en la sociedad, refleja con nitidez los déficits de la democracia nacida de la transición. En este período se ahondó en la negación de las víctimas republicanas como continuidad del memoricidio perpetrado durante la dictadura. No ha sido hasta la entrada del nuevo milenio cuando emergen las víctimas del franquismo como nuevo actor social, fruto de la decantación colectiva de negaciones, soledades y olvidos. Por primera vez se pone en cuestión desde la sociedad civil, de manera abierta, el legado –y el relato– de un pasado criminal que dejó numerosas deudas sin saldar.

A menudo salen a colación las comparaciones con las democracias de países del entorno europeo en el que el Estado español trata de ubicarse. ¿Sería posible que en Alemania, Italia, Francia…, los perpetradores del nazifascismo y de los Gobiernos colaboracionistas puedan ocupar un lugar similar al que ocupan los perpetradores del fascismo en España? Lógicamente se trata de una pregunta retórica, que nos lleva a plantearnos el lugar de la memoria de las víctimas del nazifascismo en las distintas realidades. En aquellos Estados, el antifascismo fue un eje nuclear para la legitimación de las democracias liberales surgidas tras la Segunda Guerra Mundial. En cambio, en el Estado español, la democracia se construye reformando el Estado franquista. Desde la transición ha sido hegemónico el relato que presenta el

régimen franquista como «orden autoritario», capaz de superar la violencia desatada durante la República y la guerra civil. La democracia actual sería un producto natural de aquel régimen que propició la «reconciliación nacional», renunciando al uso del pasado reciente como motivo de confrontación política. De este modo, la República y el antifascismo desaparecen como referentes democráticos.

Con este argumentario y con ciertas disposiciones legislativas apoyadas por las izquierdas en el parlamento ,ley de Amnistía de 1977, los artífices y responsables de la represión quedaron impunes, protegidos en una especie de limbo que exoneraba la naturaleza perversa de su obra, quedando una imagen algo desdibujada, pero respetable, de estos criminales, sobre todo para las nuevas generaciones. De ahí se entiende que, hasta hoy, Franco y demás asesinos y cómplices descansen en vistosos mausoleos, se rememoren en estatuas y placas, den nombre a calles y plazas, a colegios y hospitales, a pueblos y a fundaciones subvencionadas con fondos públicos que defienden su legado. Y que sus herederos militares, judiciales, políticos y económicos, nunca depurados, se hayan mantenido todas estas décadas en los aparatos del Estado y en estratégicas tramas empresariales. El franquismo ha contado con poderosas maquinarias mediáticas que, bajo distintos formatos, han tratado de edulcorar el régimen dictatorial, presentando a sus responsables como benefactores. Desde esta visión deformada e interesada, cualquier crítica o gesto político que trate de revertir esta situación, se presenta como una agresión a la «democracia», porque toca lo que se considera su cimiento fundamental, esto es, la llamada «reconciliación nacional», alcanzada, dicen, debido a la generosidad por ambas partes (¿?) durante la transición, que habría sido en su esencia un abrazo entre rojos y azules.

La defensa a ultranza de la transición, elevada a mito fundacional de la democracia, sirve como legitimación de todas las posiciones contrarias al desarrollo de las políticas de la memoria que tratan de abrirse paso. En esta posición se han situado las derechas españolas, la vieja posfranquista y la nueva ultraliberal, y ha contado con la complicidad de no pocos exdirigentes del partido socialista de su etapa felipista. Las víctimas del franquismo y el movimiento memorialista, entienden, no es más que un agente perturbador que ha venido a romper la convivencia. Cualquier intento de actuación sobre el sepulcro del dictador y de sus asesinos, u otra acción en pro de la memoria democrática, origina enormes controversias y viene acompañada de un mismo y reiterativo discurso: «El pasado está superado», «no hay que abrir viejas heridas». Mientras que la apología al franquismo, la veneración a Franco y a sus asesinos se concibe como un ejercicio de libertad democrática.

Dos ejemplos, entre muchos: El manifiesto de exaltación a Franco firmado en agosto de este año por 181 militares, muchos de ellos en activo hasta hace poco y con altas responsabilidades de Estado. O la última columna escrita por el laureado periodista sevillano Nicolás Salas en el Correo de Andalucía el 27 de septiembre de 2017, pocas semanas antes de fallecer, titulada «Queipo de Llano en la Macarena», toda una reivindicación del genocida responsable en Andalucía de decenas de miles de desapariciones y asesinatos, y de un reguero de dolor incuantificable.

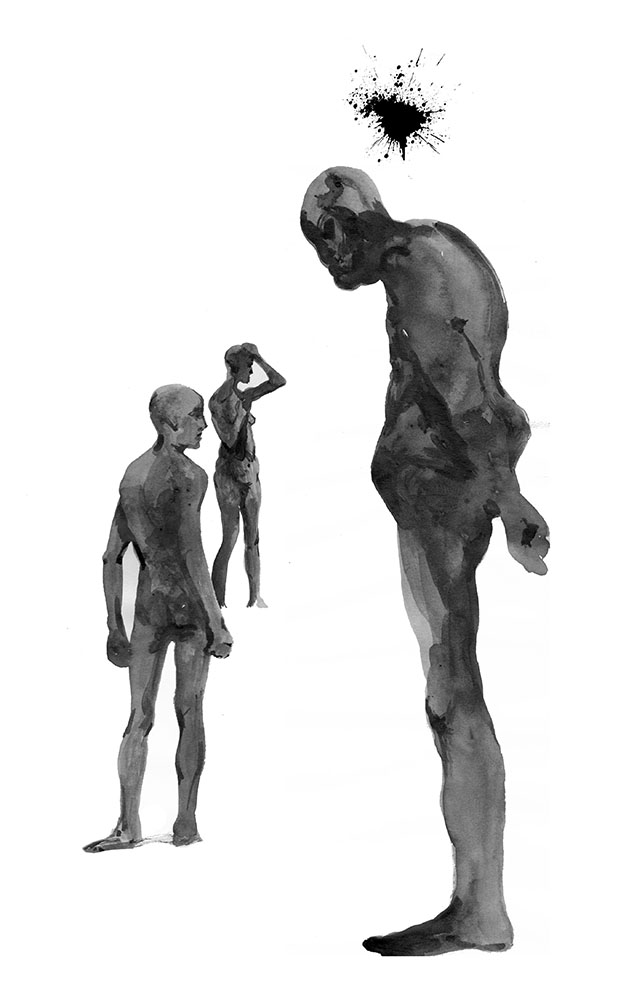

A diferencia de los victimarios, las víctimas del franquismo han ocupado siempre una posición subalterna que ha ido emergiendo desde la nada, después de una lucha titánica en los últimos años, para ganar paulatinamente espacios en la esfera pública.