Categoría: política andaluza

Base de Morón:

Cristóbal Orellana

La militarización extrema se ceba con Andalucía, pero la Plataforma Andaluza contra las Bases resiste El clásico «OTAN no, bases fuera» no ha dejado nunca de sonar en Andalucía, mientras la militarización de las bases y de nuestro territorio (maniobras de la OTAN «Trident Juncture») ha ido creciendo sin pausa. El último paso en este […]

Políticas culturales en Andalucía: ¿hay alguien ahí?

Pedro Jiménez

En los tiempos preelectorales de andaluzas y municipales, me dediqué a leer los distintos programas en temas de cultura. Aunque el análisis de las políticas culturales no es nuestro cometido principal, desde ZEMOS98 —colectivo en el que habito— hace tiempo que nos preocupamos por dar que pensar sobre los mecanismos, síntomas y necesidades que tiene […]

Nosotras sí saltaríamos

Mar, Maka, Óscar y Ana

En el mítico final de Dos hombres y un destino, Robert Redford (Sudance Kid) y Paul Newman (Butch Cassidy) están acorralados por los perseguidores que los han acosado durante toda la película. La única opción que tienen para escapar es saltar desde un impresionante acantilado. Sundance Kid no lo ve nada claro: — ¿Qué te […]

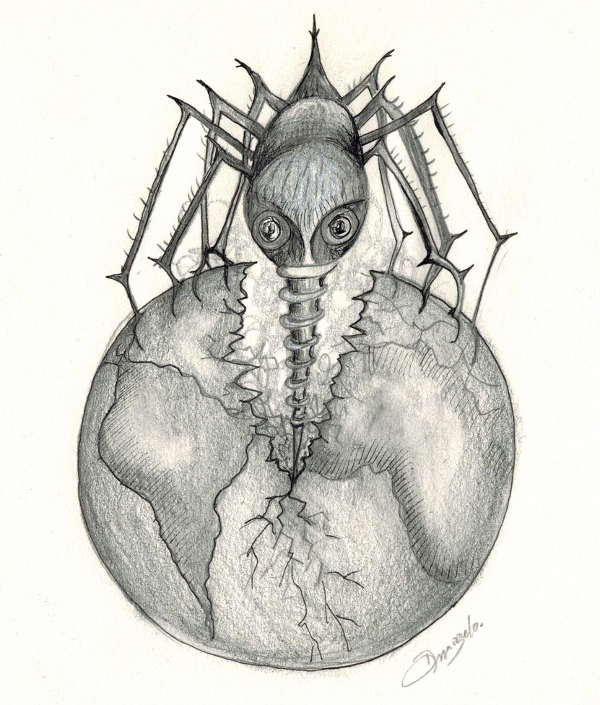

Transgénicos en la agricultura y alimentación andaluza:

Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos

Motivos para decir «no» a los transgénicos en Andalucía La PALT exige una alimentación, agricultura, ganadería, transformación y distribución libre de transgénicos por seis razones fundamentalmente: Es un derecho de las personas vulnerado. La población ha manifestado, en distintas ocasiones, su rechazo a la alimentación transgénica a través de muy variadas vías; pero, pese a […]

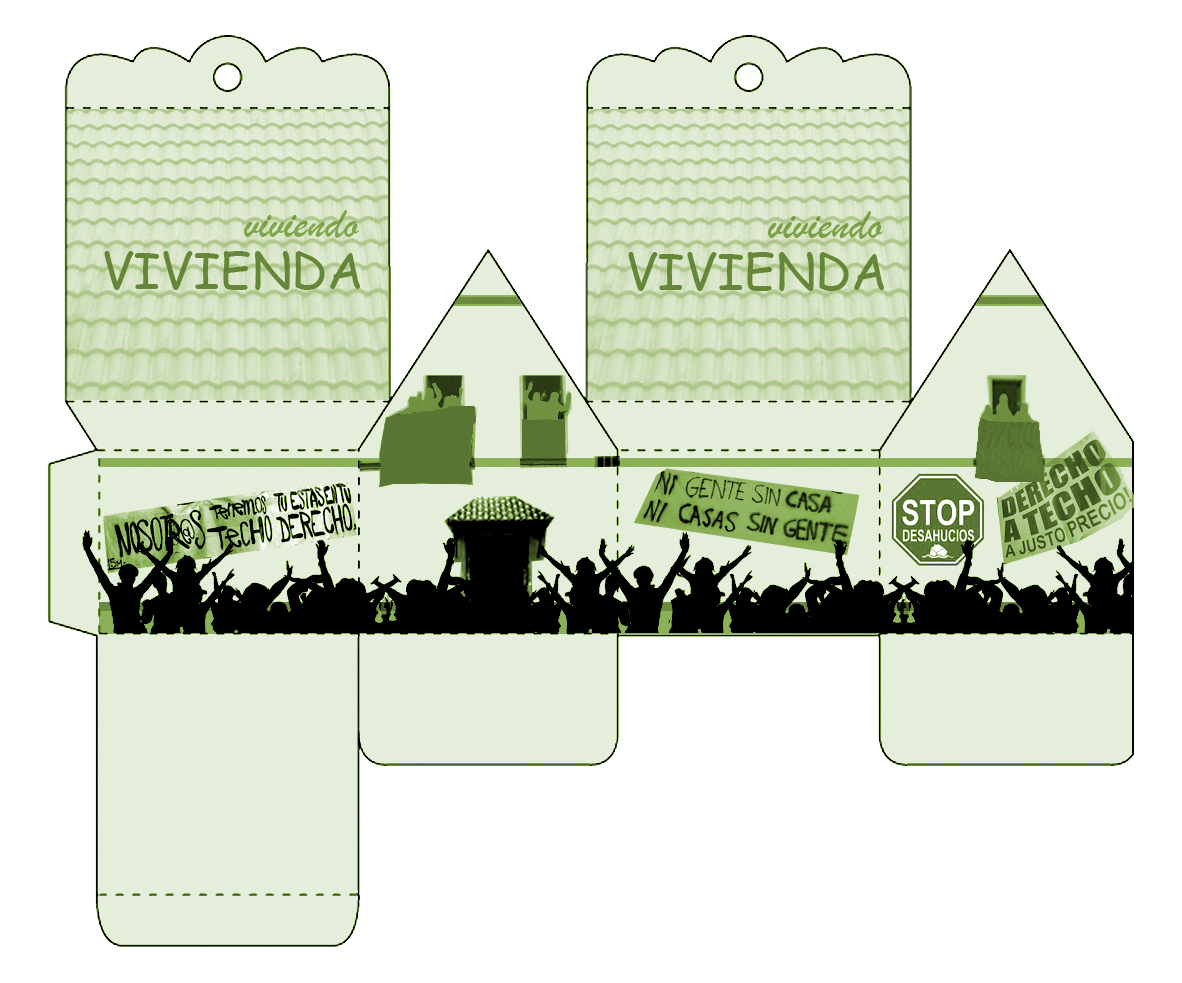

V 2 = Viviendas Vacías

Francisco Domínguez, Marta Solanas y Macarena Olid

La realidad de la calle Sevilla capital, con alrededor de 700 000 habitantes, tiene unas 100 000 desempleadas según el SAE. Más de 200 000 viven por debajo del umbral de la pobreza. Una de las consecuencias es el número de desahucios que sufre la población: más de 1000 durante el pasado 2013. Estas cifras han aumentado en […]

El colectivo trans logra una ley pionera en la autodeterminación de género que despatologiza la transexualidad

Lucía Vargas

El 24 de junio pasado fue una fecha clave para los derechos de las personas transexuales, así como para el resto de ciudadanía: se aprobaba en el Parlamento andaluz una ley que libera por fin a este colectivo de la tutela médica, reconociendo a las personas transexuales el derecho a autodeterminar el propio género sin […]

Explotaciones mineras de la provincia. Errores de los que no se aprende

Ecologistas en Acción Andalucía

Para empezar, hablar de Aznalcóllar es hablar de una entelequia ya que se desconoce incluso la cantidad exacta de mineral que existe en la mina. Según los sondeos realizados en su día por Boliden, podría haber 35 millones de toneladas, con posibilidad de otros 45 millones más. Aún así, el Estado y la Junta han […]

El fracking en Andalucía

Txema Hurtado

A primeros del año pasado nació la Plataforma Andalucía Libre de Fracking (PALF) con el fin de oponerse al uso de esta técnica de fracturación hidráulica para la extracción de hidrocarburos (petróleo y gas natural) por sus graves efectos reales y potenciales en el medio ambiente (aire, superficie, ríos, acuíferos, subsuelo) y, consecuentemente, en la […]

Participación Ciudadana: más allá de la ley

Colectivo de Educación para la Participación-CRAC

Una Participación Ciudadana «de ley» La democracia consiste en repartir el poder. Una sociedad es más democrática cuanto más distribuido está el poder, cuanta más gente «tiene parte» en la construcción de los objetivos y las decisiones, cuanta más gente interviene en los procesos comunitarios, en la gobernanza, cuanta más gente participa. Este principio, cada […]

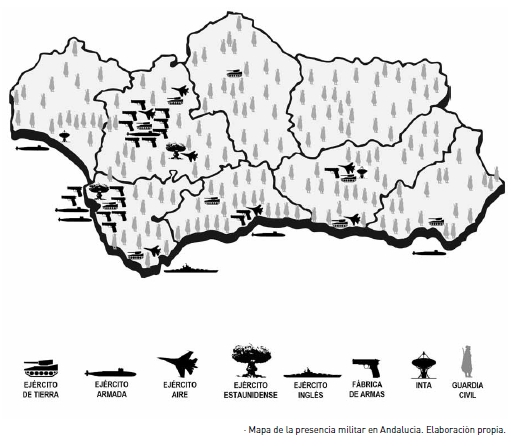

ANDALUCÍA DESMILITARIZADA

Cristóbal Orellana González

Para hacer realidad este título sería necesario transformar —hacia el concepto de transarme1— la realidad andaluza a diferentes niveles, como son el territorial y el económico, pero sobre todo el mental e ideológico. Es un hecho sabido que Andalucía padece una severa militarización de su territorio: grandes bases militares, la Legión en Ronda y Almería, […]

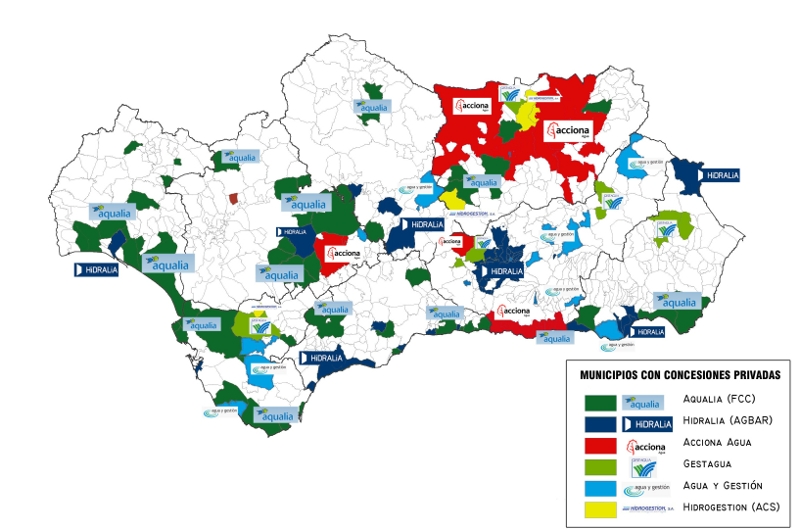

La privatización y la burbuja financiera de las empresas de agua

Cristina Madrid López (ambientalista) y Zora Kovacic (economista)

La privatización de las empresas del agua Comencemos por el principio. Privatizar una empresa pública significa que su propiedad pasa de manos públicas (generalmente, de un ayuntamiento o gobierno regional) a manos privadas (de una sociedad anónima o limitada, por ejemplo). Este proceso se justifica de varias maneras, generalmente, por la gestión más eficiente que […]

Remunicipalización del agua en Andalucía

Luis Babiano

En países como Francia y Alemania, hace años que ha comenzado un debate sobre la remunicipalización de servicios urbanos de agua, especialmente en aquellas áreas más sensibles. En nuestro país, el Tribunal de Cuentas español, en su informe de fiscalización del sector público local de 2011 a los municipios de menos de 20.000 habitantes (el […]

Cuando la realidad desborda los tiempos

Maite Jaraba, Ángela Lara, Macarena Olid y Marta Solana

Cuando la realidad desborda los tiempos administrativos y las buenas intenciones, los movimientos sociales van por delante de los gobernantes, de sus leyes, sus decretos, incluso por delante de sus discursos. Se organizan creando redes solidarias, autorganizándose y proponiendo soluciones colectivas y reales a un conflicto social como es el de la Vivienda, que no […]

Viviendo la vivienda en Andalucía.

Maite Jaraba, Ángela Lara, Macarena Olid y Marta Solana

El Movimiento Andaluz por la Vivienda se caracteriza desde sus orígenes por reivindicar soluciones al problema de la vivienda que vayan más allá de las circunscritas al ámbito de las hipotecas. Entiende, en este sentido, que las iniciativas institucionales han sido hasta ahora limitadas e insuficientes. En Huelva, Almería, Sevilla, Granada, Cádiz o Málaga, […]

La Junta aprovecha la pandemia para aprobar un decreto de desregulación neoliberal

Juan Clavero y Lola Yllescas.