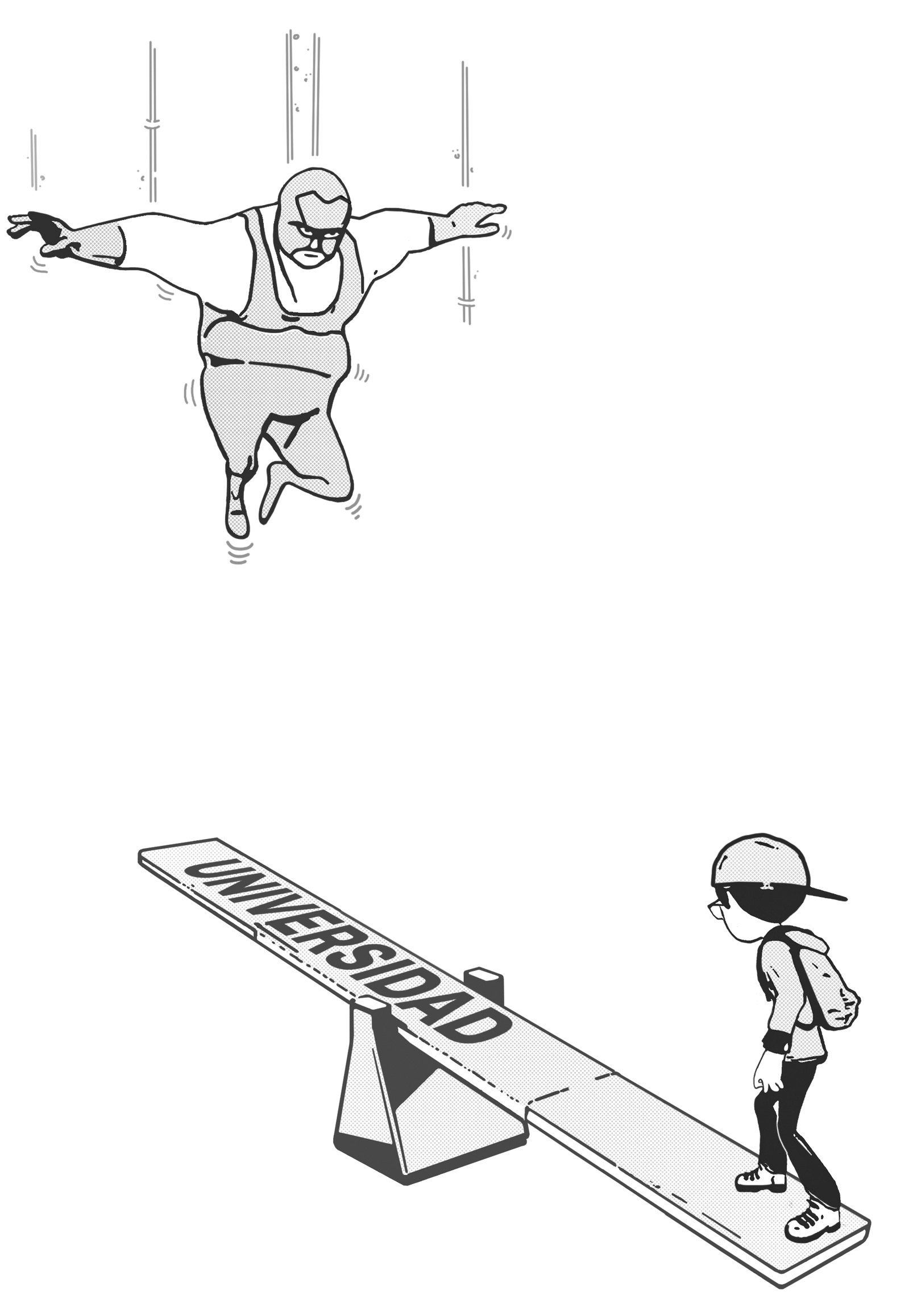

El ascensor social se ha averiado. En los últimos tiempos hemos escuchado esta frase una y mil veces, hasta convertirla en un tópico que ha venido a sustituir al anterior de la educación es un ascensor social. Se trata de lugares comunes que reflejan percepciones sociales, fórmulas que sintetizan y simplifican realidades complejas, pasándolas por el filtro de las vivencias propias.

A finales de los 90, quienes entonces éramos jóvenes y participábamos del activismo social y político, debatíamos sobre una intuición de futuro que ahora se hace cada vez más real y evidente: «seremos la primera generación que viva peor que sus padres». El vaticinio se convirtió casi en un lema generacional que llegamos a plasmar en carteles y camisetas. Hoy es un tópico, otro más, que podrá matizarse y refutarse con datos y estadísticas, pero era nuestra percepción y es compartida por cada nueva generación porque, con el paso de los años, las expectativas vitales son cada vez más pesimistas.

Rondábamos los veinte años y habíamos observado cómo las generaciones anteriores habían ido mejorando sus condiciones de vida, gracias al acceso paulatino a niveles de educación superiores. Nuestras familias, bisabuelos y bisabuelas que, en muchos casos, habían vivido del campo, lograron que sus hijos (sus hijas aún no) fuesen a la escuela, convirtiéndose en obreros más o menos cualificados y sus nietos y nietas, nuestros padres, habían podido adquirir algún tipo de formación profesional e incluso llegar a la Universidad. Durante décadas, confiamos en la educación como herramienta de mejora de nuestras condiciones de vida.

Es cierto que esto no se produjo de la misma forma ni en todas las clases sociales, ni en todos los entornos geográficos, porque las condiciones de partida determinan en gran medida las posibilidades de desarrollo educativo. Aún con la práctica totalidad de la población escolarizada en 1980, no todos los niños y niñas terminaban la enseñanza primaria, menos aún la secundaria, todavía menos la universidad y, dentro de esta, las carreras con más prestigio y proyección social no han sido accesibles, en general, para los biznietos de jornaleros. De las biznietas y de las jornaleras ni hablamos. A pesar de todo, durante décadas, confiamos en la educación como herramienta de mejora de nuestras condiciones de vida.

En los últimos años, esa confianza se ha ido quebrando y las familias de hoy empiezan a tener la certeza de que estudiar ya no garantiza escapar de la pobreza y la precariedad y de que el acceso a la educación media y superior de sus hijos e hijas no va a ser fácil y, sobre todo, no va a ser barato. Hace poco, en una manifestación, una madre y activista del movimiento en defensa de la educación pública me confesaba que ha abierto una cuenta de ahorro para cuando su hijo tenga que estudiar en la privada, «como los americanos de las películas». Y no estaba exagerando.

LAS RESTRICCIONES EN EL ACCESO A LOS ESTUDIOS

En Andalucía, como en el resto del Estado, se está produciendo un crecimiento brutal de la enseñanza privada, particularmente en los niveles superiores: Formación Profesional y Universidad.

El espectacular despegue de la FP es un fenómeno conocido. La fuerte demanda de la FP debería cubrirse con una oferta pública y gratuita suficiente, pero no es así y este déficit no es fruto de la ineficacia o de la falta de planificación, sino todo lo contrario. Las administraciones públicas en general, y el Gobierno andaluz en particular, llevan a cabo una política consciente que mantiene anquilosada la oferta pública, abonando así el nicho de mercado del floreciente sector de la enseñanza privada.

Cada año más jóvenes se quedan sin plaza. La nota de corte, sobradamente conocida por quienes querían estudiar en la Universidad, empieza a ser también una obsesión para lxs muchachxs de secundaria que saben que sin una muy buena nota media en su expediente no podrán acceder al ciclo de formación profesional deseado. Y aquí aparecen los centros privados que no tienen más límite de acceso que su precio: entre los 2.000 y los 6.000 euros o incluso más. Estudiantes y familias que pueden permitírselo, muchas veces a costa de un grandísimo esfuerzo, se ven en la tesitura de elegir entre renunciar a estudiar o matricularse en un centro privado de FP.

En la anterior legislatura, el número de estudiantes en ciclos de grado medio o superior de FP en Andalucía ha pasado de 123.558 a 173.701, un crecimiento del 40,3%. Pero el crecimiento no ha sido igual en la educación pública (36%) que en la enseñanza privada (50%). Pero si hay un dato que llama la atención es el del rápido y acusado crecimiento de los ciclos superiores estrictamente privados que han pasado de 12.077 matrículas a 23.835, lo que supone un crecimiento del 98% o, lo que es lo mismo, se ha duplicado en tres cursos.

La formación profesional privada se ha convertido en un lucrativo negocio en el que están invirtiendo empresas sin relación previa con la enseñanza, particularmente fondos de capital de riesgo o fondos buitre. Que sean fondos de inversión quienes controlen centros de estudio no parece la mejor garantía de calidad de la enseñanza. Por poner solo algunos ejemplos: los centros de FP de CEAC fueron vendidos al fondo Investindustrial; la empresa CEAC al suizo Crescendo; y el fondo norteamericano KKR compró MasterD y MEDAC para construir un gigante de la enseñanza privada.

El acceso a los estudios universitarios es también cada vez más restringido y segregador. Quienes impartimos clase en un instituto vemos a nuestros alumnos y alumnas verdaderamente angustiados cuando llegan a bachillerato, porque para poder acceder a una plaza pública en cualquier grado de las universidades andaluzas o del resto del Estado, deben alcanzar unas notas para muchos y muchas inalcanzables: 9,3, 10,8, 11, 12, 13… Sí, porque las notas de corte ya no son sobre 10, sino sobre 14.

En 1980 existían en Andalucía cinco universidades públicas: las de Sevilla y Granada y las de Córdoba, Málaga y Cádiz, que datan de los años 70. En 1993 se fundan las de Almería, Huelva y Jaén, a las que se suma la Pablo de Olavide de Sevilla en 1997. Cada capital quería tener una Universidad y un aeropuerto y lo primero lo consiguieron todas.

Hasta los años 90, las matrículas universitarias tenían un coste casi simbólico y una de las grandes reivindicaciones del movimiento estudiantil era la lucha contra los numerus clausus que hacían subir la nota de corte en algunas carreras, pero que aún no se habían implantado con carácter general en las universidades. Luego vinieron la LOU, fortísimamente contestada por la comunidad universitaria y la aplicación del llamado «plan Bolonia» con el sistema de doble titulación: grados de tres años y másteres considerablemente más caros, de dos. Aquí empieza el aumento del precio de las matrículas (subvencionadas en Andalucía desde 1997, ¡a ver por cuánto tiempo!) y, sobre todo, el establecimiento de límites cada vez más restringidos al número de matrículas.

La primera universidad privada de Andalucía se fundó en 2011, es la Universidad de Loyola que desde entonces recibe al alumnado-cliente que no ha logrado alcanzar la nota suficiente para entrar en una universidad pública. Además de esta, desde entonces han surgido una serie de centros universitarios privados —paradójicamente asociados a universidades públicas para poder funcionar— enfocados al mismo nicho de negocio: EUSA Cámara de Comercio y CEU Cardenal Espínola (Universidad de Sevilla), Centro Universitario San Isidoro (Universidad Pablo de Olavide), CAMMIA de Antequera (Universidad de Málaga) y Centro Sagrado Corazón (Universidad de Córdoba).

En estos momentos, la Junta de Andalucía tramita las solicitudes de ocho nuevas universidades privadas; cuando estas universidades empiecen a funcionar, el número de centros privados superará al de universidades públicas.

Las restricciones de acceso a la educación pública abonan el terreno para el florecimiento del negocio de la enseñanza privada y el afianzamiento de un sistema segregador en el que quienes logren superar las barreras académicas tendrán un hueco en el acceso a estudios que, sin garantizarlo, dan una oportunidad al mantenimiento o la mejora de las condiciones de vida. Algunas familias tendrán la posibilidad de pagar este acceso, otras harán sacrificios para afrontarlo, pero quienes no tengan siquiera esta opción, ni con préstamos o ahorrando «como los americanos», que decía aquella madre, deberán desistir de su proyecto vital. Así, si entre todxs no conseguimos revertir la deriva actual y evitar, al menos, que el ascensor no vaya solo hacia abajo, una parte importante de la juventud andaluza quedará fuera del sistema educativo y abocada a trabajos no cualificados, mal pagados y precarios.