Una guía sobre nuevas narrativas migratorias aporta claves prácticas y situadas para desmontar el racismo estructural mediático. Frente a titulares alarmistas y relatos estereotipados, ofrece recursos para hablar de migraciones apelando a la dignidad humana y la diversidad cultural de quienes migran.

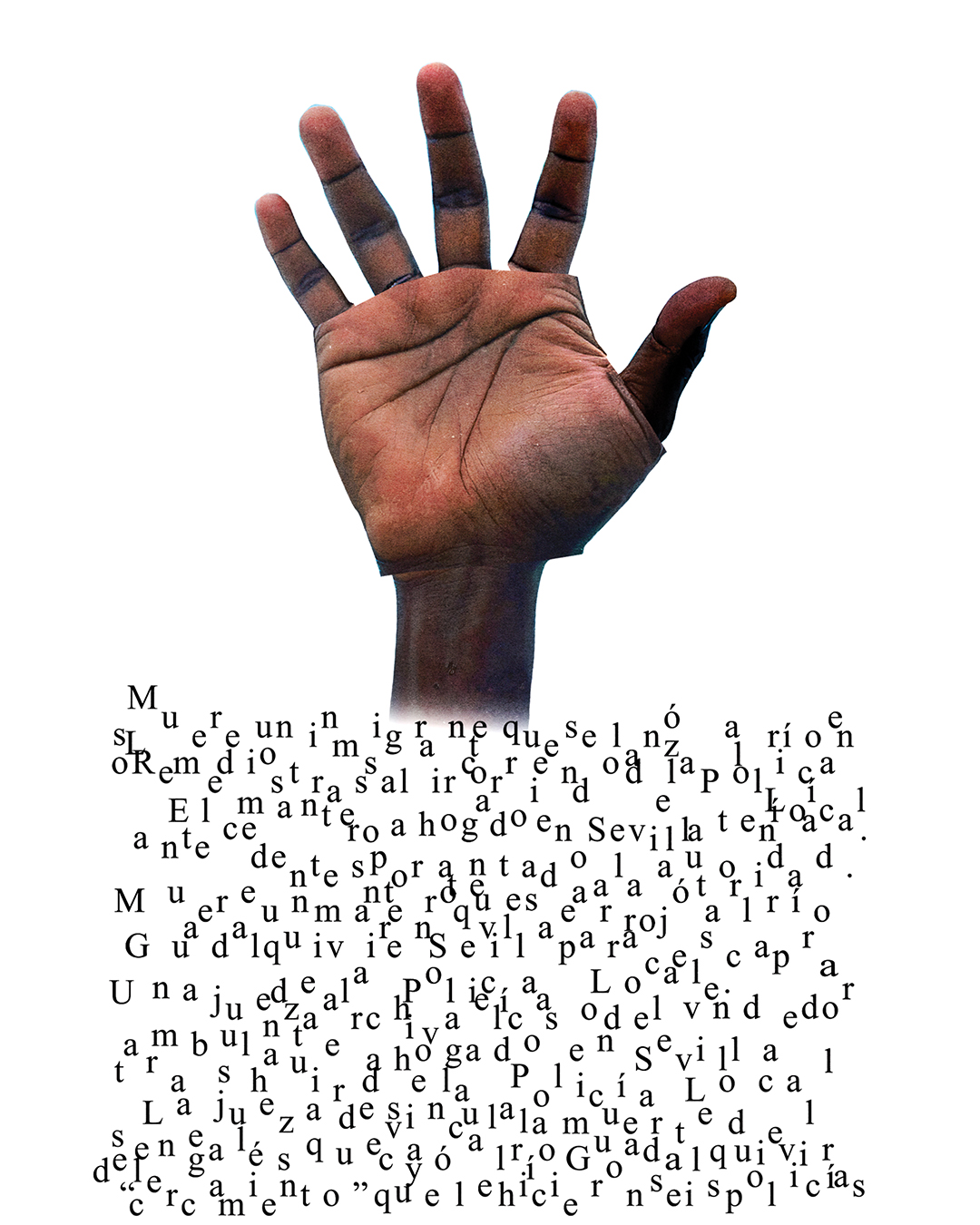

En diciembre de 2024, mientras algunas personas disfrutaban de sus vacaciones navideñas, una noticia ocupó los principales periódicos de Andalucía: «Muere un inmigrante que se lanzó al río en Los Remedios tras salir corriendo de la Policía Local», «Muere un mantero que se arrojó al río Guadalquivir en Sevilla para escapar de la Policía Local», «El mantero ahogado en Sevilla tenía antecedentes por atentado a la autoridad», fueron algunos de los titulares. La cobertura mediática fue unánime: un migrante que realizaba una actividad ilegal murió porque se tiró al río. Un hombre sin identidad ni nombre que, aunque no sabía nadar, eligió lanzarse al agua para morir ahogado en la dársena.

Día tras día, es común encontrar en la prensa española titulares y noticias que, al igual que el tratamiento dado a la muerte de Mahmoud Bakhum —un vecino de Los Pajaritos que buscaba una vía alternativa de subsistir y que fue criminalizado por trabajar— transmiten discursos marcados por prejuicios, odio, alarmismo y desinformación hacia las migraciones y las personas migrantes: «Avalancha de inmigrantes colapsa la frontera sur», «El drama de la inmigración: pateras, mafias y delitos», «Ola de inmigrantes ilegales pone en jaque a la costa».

Las narrativas contemporáneas sobre las migraciones distan mucho de ser neutrales o imparciales. Están profundamente influidas por marcos ideológicos, intereses políticos y construcciones históricas que forjan la percepción colectiva sobre la movilidad humana. Lejos de actuar con responsabilidad, muchos medios de comunicación reproducen, refuerzan y legitiman estereotipos, prejuicios y narrativas racistas y xenófobas, a veces de forma sutil o normalizada, y perpetúan discursos sensacionalistas o deshumanizantes que niegan la complejidad y la dignidad humana de las personas migrantes.

El racismo en los medios de comunicación es una de las manifestaciones más cotidianas del racismo estructural y no se limita a insultos o mensajes explícitos de odio: funciona sobre todo a través de imágenes, titulares, enfoques y silencios que presentan a las personas racializadas —migrantes, de ascendencia africana, gitana o árabe— como amenaza, problema, víctima pasiva u otro exótico, pero casi nunca como personas activas, con pensamiento crítico y formación académica, capaces de aportar desde sus conocimientos y trayectorias.

Estas representaciones no solo alimentan prejuicios e inciden en el trato diario hacia las personas de ascendencia africana, afroespañolas y migrantes, particularmente aquellas pertenecientes a la diáspora africana y afrodescendiente, sino que condicionan y justifican políticas migratorias y controles policiales, reforzando una jerarquía racial que considera a unas vidas más valiosas que otras. Migrar no es un delito ni una «crisis», es un derecho humano que exige ser reconocido y narrado desde el respeto y la justicia, no desde el miedo o el sensacionalismo.

Aunque la comunicación, entendida como un espacio democrático, participativo y plural donde cualquiera debería poder expresarse, informarse y ser informado, se reconoce como un derecho fundamental, la realidad es que no todas las personas tienen acceso real a ella. La comunicación es poder; puede incluir o excluir, empoderar u oprimir. El problema no es solo lo que se dice o se muestra en los medios, sino que radica en las relaciones de poder. ¿Desde dónde se habla, quién puede hacerlo y con qué interés? Por eso la representatividad importa; garantizar el derecho a comunicar es democratizar quién tiene voz, acceso y poder para narrar.

Por lo tanto, hablar de una comunicación con enfoque decolonial es asumir un compromiso con un proyecto político que devuelve el poder del relato a quienes han sido históricamente silenciados o distorsionados. Es perseguir la justicia social y poner sobre la mesa el papel (y poder) que tienen los medios de comunicación en este proceso. Es cuestionar la colonialidad del saber y del sentir y apostar por procesos colaborativos, horizontales y discursos situados, donde el conocimiento emerge desde la experiencia vivida, desde la representatividad y de la capacidad de agencia de las personas migrantes y racializadas de ascendencia africana. No son objetos pasivos de intervención, sino sujetos activos, con voz, autonomía y poder para decidir y transformar su realidad.

La guía Nuevas Narrativas Migratorias: Recomendaciones Prácticas para la construcción de nuevas narrativas migratorias en los medios de comunicación (de autoría de la ONG UbuntuES, elaborada en el marco del proyecto de Educación para la Ciudadanía Global Identidades afroandaluzas y nuevas narrativas migratorias, coordinado por MAD África y financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, convocatoria 2023), propone herramientas para transformar la forma en que los medios de comunicación abordan las migraciones y representan a las personas migrantes y de ascendencia africana. A través de un análisis crítico de los sesgos históricos e ideológicos que marcan muchas noticias, la guía sensibiliza sobre el papel clave de la comunicación en la construcción del imaginario colectivo. Su objetivo es apoyar a quienes se dedican al periodismo, a la comunicación, a la creación de contenido y al activismo a identificar y desmontar discursos racistas y estereotipados que todavía persisten en los medios de comunicación.

Los ejemplos y estrategias incluidos en la guía parten de las voces y experiencias de quienes migran, y pone sus historias en el centro para comunicar con dignidad humana y representativa. Al compartir sus miradas como protagonistas y desde una narrativa situada, contribuyen a construir relatos más éticos y dignos sobre las migraciones en España, y rompe las visiones reduccionistas, estereotipadas y sensacionalistas.

Claves para construcción de nuevas narrativas migratorias con enfoque antirracista y decolonial

Comprende las migraciones desde la memoria histórica: Reconoce que la migración no es un hecho aislado ni reciente, sino el resultado directo de siglos de colonialismo, expolio y relaciones desiguales entre el Norte y el Sur global. Hablar de la migración con memoria histórica es desmontar la idea de «crisis migratoria» y mostrarla como una realidad tejida por responsabilidades pasadas y presentes.

Libérate del complejo del «salvador blanco»: Cuestiona la actitud paternalista y colonial que convierte a las personas blancas en supuestas «salvadoras» de quienes históricamente han sido oprimidas. Esta mentalidad infantiliza y silencia a las personas racializadas, negándoles voz y poder para decidir por sí mismas. Descolonizar la acción comunicativa significa romper con la lógica de «rescatar» y apostar por la alianza, el aprendizaje mutuo y la cocreación. En lugar de hablar por otras abre espacios para que cuenten sus historias con voz propia.

Descoloniza tu lenguaje: Recuerda que el lenguaje no es neutro; transmite y perpetúa estructuras de poder. En el relato migratorio, hay expresiones que alimentan imaginarios racistas, criminalizan y deshumanizan. Un enfoque decolonial pasa por revisar términos y optar por un lenguaje claro y sencillo que dignifica y sitúa a las personas en su contexto real. De «persona en situación administrativa irregular» en lugar de «ilegal», «aumento de movimientos migratorios» en vez de «avalancha de inmigrantes» y «Sur global» en lugar de etiquetas que estigmatizan como «Tercermundo».

Descoloniza la representación visual: Cuestiona las imágenes que utilizas: la forma en que mostramos a las personas migrantes de ascendencia africana sigue cargada de estereotipos. Fotografías de pobreza extrema, infancia desnutrida o hacinamiento de migrantes en pateras refuerzan la narrativa de dependencia y victimización. Un enfoque decolonial apuesta por imágenes que visibilicen la diversidad, la pluralidad de experiencias, la resiliencia y los aportes académicos, sociales, culturales y económicos de las personas migrantes.

Contribuye a desmontar la historia única: Cuestiona quién produce y controla el conocimiento sobre migraciones. Hoy, la narrativa sigue dominada por instituciones y voces del Norte global, mientras que comunidades migrantes y racializadas de ascendencia africana luchan por contar su propia historia y proteger sus saberes. Desmontar la historia única implica apoyar y visibilizar estas voces, reconocer su derecho a pensar, narrar y generar conocimiento desde sus propias perspectivas, mucho más reales y experienciales, y desafiar la imposición de visiones hegemónicas que intentan silenciar o sustituir sus discursos.

Aplica la mirada interseccional: Reconoce que la experiencia migratoria

no es homogénea; se cruza con género, clase, edad, orientación sexual, religión, racialización y otras opresiones. Visibiliza cómo el racismo afecta de forma distinta a personas con otras creencias, mujeres migrantes, personas LGTBIQA+ o infancia racializada. Evita generalizaciones que borran diferencias.

Genera narrativas colectivas y participativas: No basta con contar sobre migración, hay que contar con quienes migran. Asegúrate de que las personas migrantes y racializadas participen activamente en la creación de relatos, guiones, investigaciones o coberturas mediáticas. La coautoría rompe la jerarquía entre voz experta y voz testimonio y devuelve la agencia narrativa a quienes conocen su realidad desde dentro.

Difunde narrativas que generen alianzas: Usa tu trabajo para abrir espacios de encuentro entre comunidades migrantes de ascendencia africana y la sociedad receptora, teniendo en cuenta las desigualdades de poder, las opresiones y los privilegios que estructuran esa relación. Prioriza mensajes que cuestionan el miedo y el racismo y promueven la corresponsabilidad de la sociedad de «acogida» para construir una ciudadanía global más justa. La comunicación decolonial no solo denuncia injusticias, también reclama asumir responsabilidades y fomenta redes de apoyo crítico.

Esta guía no es solo un manual de estilo. Es un recordatorio de que cada palabra y cada imagen tienen un impacto político. Desmontar el racismo mediático es un reto que pasa por asumir privilegios y revisar relaciones de poder que sostienen quién cuenta y quién es contado, y abre espacios para voces silenciadas. La guía por sí sola no resuelve contradicciones sin un análisis crítico interpretativo que profundice en su compresión, pero recuerda que toda persona que informa, publica o comparte relatos tiene también la responsabilidad de usar su posición para cuestionar estereotipos, abrir espacio a otras voces y poner en evidencia los privilegios que perpetúan las desigualdades. Hacerlo no es una opción, es una responsabilidad democrática que nos interpela a todas las personas.