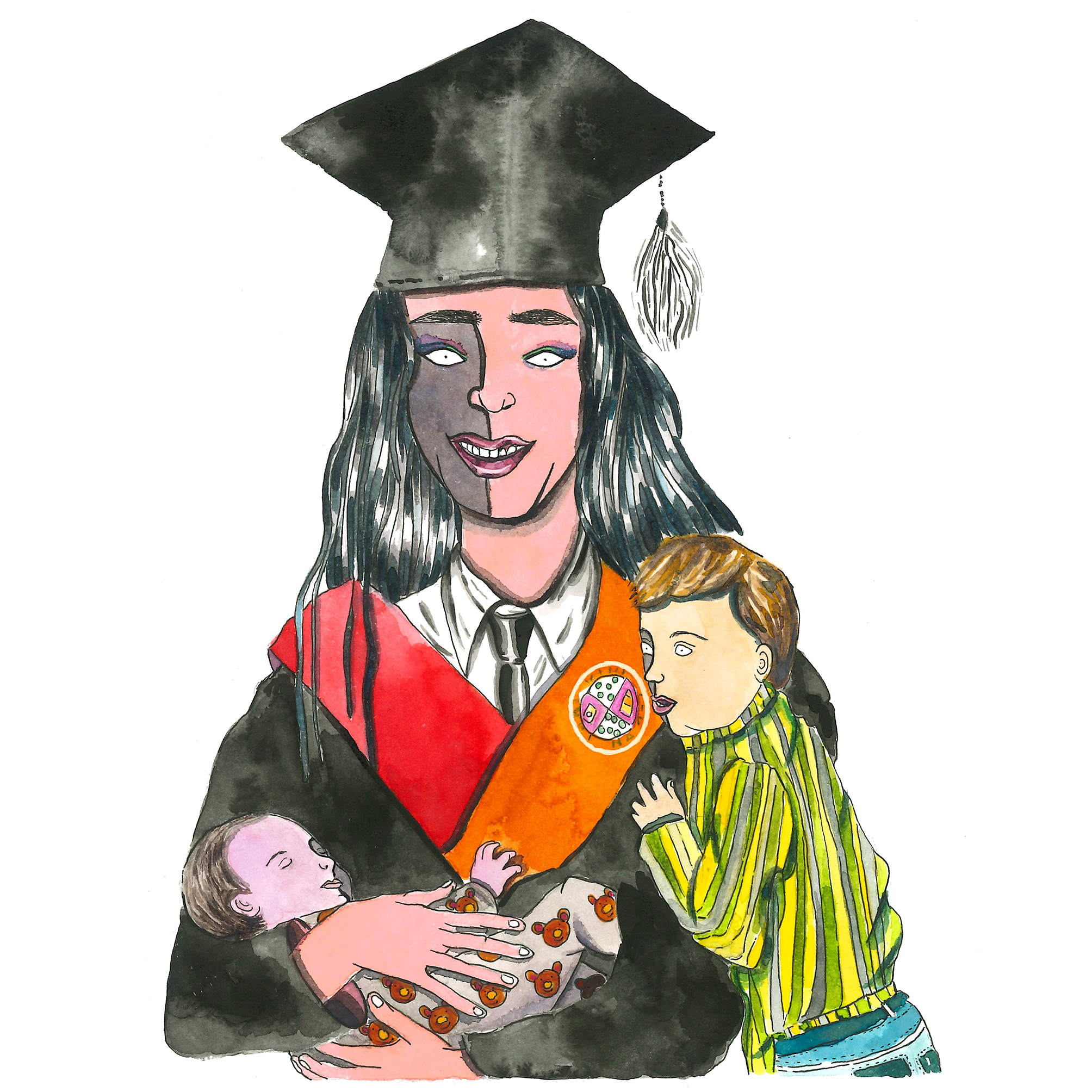

Producir, producir y producir. El sistema nos dice lo que valemos o no en función de nuestra productividad. Nos definimos según nuestra actividad productiva. Pero ¿qué pasa con las personas que están al margen? ¿Cómo imponemos, por ejemplo, este dogma a las infancias? He aquí unos breves apuntes para reflexionar en colectivo sobre una cuestión que nos atraviesa a todas.

Escena 1

La típica comida de Navidad a la que vas acompañando a tu pareja, pero en la que tú realmente no pintas nada. Ellos, tan ingenieros. Y tú, tan periodista en paro, recién parida, que cambiaste la precariedad por el paro y te dedicas a cuidar (mucho) y a intentar hacer una tesis (bastante menos). Y venga a hablar del trabajo y tú venga a hacerte bolita en tu rincón. Con tu depresión postparto para la que no hay recursos públicos, aunque sea culpa de la violencia obstétrica; tu angustia climática, tu crisis de los cuarenta adelantada y tu «me iría muy lejos de aquí, pero en la cuenta no tengo ni para el bonobús»; rezándole a todas las diosas para ser tan invisible como te sientes y que nadie te pregunte.

Escena 2

Ese amigo con el que hace tiempo que no hablas y al que le cuentas que estás haciendo un doctorado y cuidando a tiempo completo, y te suelta: «¿y no trabajas?». Tú piensas: ¡no paro! Pero respondes: «no, no trabajo». Y el runrún de la violencia de la pregunta no se te va, pero no sabes bien qué hacer con él.

Escena 3

Enciendes la tele una tarde tonta cualquiera y echan First Dates y te encuentras con el corazoncito que contiene toda la información relevante sobre las personas: nombre, edad y profesión. Y, claro, además de comprobar si la gente se conserva mejor o peor que tú con la misma edad, caes en la cuenta de que eres: Antonia, 37 años, estudiante. Asúmelo, eh. O aún peor: Antonia, 37 años, parada. ¿Parada? Pero si me levanto cada dos horas a dar teta desde hace cuatro años, si como mucho a las cinco de la mañana estoy ya currando en la tesis (¿para qué hago yo una tesis, Dios mío de mi alma?; ah, sí, era para estar en casa con los peques y no estar sin hacer nada productivo, ilusa de mí) y me va a explotar la cabeza un día de tanta carga mental. Que no, que no, que eres: Antonia, 37 años, parada.

Escena 4

Desayuno de cuatro madres recién paridas. Todas licenciadas, como mínimo. Todas hartas de un sistema que deja fuera a la vida y planteándose hacer un módulo de electricidad para entrar en las bolsas de peón de la administración pública. Al menos tendrían un horario y esas cosas.

Escena 5

Primera reunión del cole de tu hijo de tres años. Esa maestra que dice: «los criterios de evaluación son…» Y tú te quedas ojiplática, mirando al resto de madres por si alguien más está alucinando también, pero te das cuenta de que a todo el mundo le parece normal que los niños de tres años vayan al cole a ser evaluados.

Escena 6

Llega la famosa evaluación y todo el mundo le pregunta a tu hijo, insisto, ¡de tres años!, por las notas que ha sacado. El objetivo es felicitarlo o echarle una reprimenda de estas que nos gustan a los adultos (todos no podemos ser jefes y ya se sabe que ser jefe es la máxima aspiración que debemos tener en la vida; hablamos incluso de la erótica del poder). Pero tu hijo no comprende la pregunta porque no le has dicho que lo han evaluado y te ves obligada a desviar el tema como puedes.

Escena 7

Niño o niña a la que no conoces o conoces apenas y a la que te sientes impelido a preguntar, como la cosa más normal del mundo, por la seño (telita marinera esto, pero se nos va del tema) o por el cole. ¿De verdad no tenemos nada más de lo que hablar?

Eres lo que produces. Ese es el mensaje. Y si no produces, no eres. Por eso las mujeres somos los no-seres, porque nuestro trabajo, poniéndonos místicos, no es de este mundo. Y para domesticar desde bien temprano a las infancias en la gloria de la sacrosanta productividad, los evaluamos desde que tienen tres años, los etiquetamos como improductivos ya desde los seis, y les hacemos machaconamente preguntas sobre el cole, las notas, los deberes y lo que han aprendido. Pasan muchas horas en esa institución, pueden objetar algunos. Cierto. Pasan muchas horas para que los padres y las madres podamos producir, pero ahí dentro pasan muchas más cosas: juegan, echan de menos a mamá, conocen a gente interesante, se ven obligados a convivir con gente que no les gusta, intercambian cromos, se hacen amigos y se pelean en un periquete, se aburren, ríen, lloran, se enfadan y un largo etcétera. De eso no preguntamos salvo para inquirir acerca de si tienen novio, si es niña, o novias, si es niño. Pero eso da para otro artículo. No les preguntamos por sus emociones, las de verdad; no nos interesan o quizás es nuestra peculiar forma de venganza por nuestro propio desamparo emocional. Y así son: Juan, 3 años, bueno. Martina, 7 años, sobresaliente. Jorge, 9 años, insuficiente.

¡Insuficiente! Como yo en aquella comida, como yo ante los ojos de mi amigo, como yo y el resto de madres a las que el sistema deja fuera. Insuficientes en un mundo en el que no se acepta la vulnerabilidad, en el que te advierten constantemente que en el currículum no puede haber años en blanco, en el que los cuidados tienen valor cero. Ya lo resumió a la perfección Risto Mejide: cambiar pañales tiene cero valor añadido. Porque lo que no se mide, lo que no se evalúa, no existe. Y así se lo imponemos a los peques. Para que la rueda siga girando, como si del Gran Carnaval perpetúo se tratase, mientras el colapso no para de llamar a nuestras puertas y mientras ellas y ellos, afortunadamente, aún saben que son un montón de cosas que no tienen que ver con determinados resultados impuestos.

Dejémosles ser. Permitámonos ser.