Categoría: la cuenta de la vieja

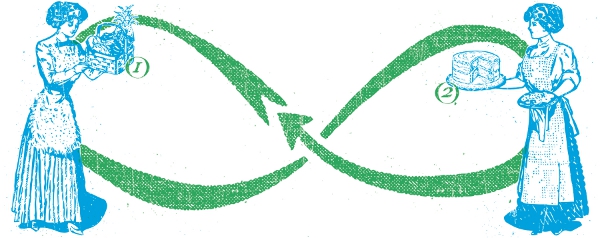

«La abuela que cuida al hijo de la madre que migró para cuidar a la hija de la madre que salió a trabajar, ¡ESTÁ CANSADA!»(*)

Rebeca Martín y Yolanda Caballero

Esta frase muestra claramente la realidad de lo que desde hace tiempo se viene nombrando como cadenas globales de cuidados, es decir, las «cadenas de dimensiones transnacionales que se conforman con el objetivo de sostener cotidianamente la vida, y en las que los hogares se transfieren trabajos de cuidados de unos a otros en base […]

Hidrocarburos, geopolítica, desigualdad y eterna dependencia

Luis Robles Fernández

El hundimiento del mercado de los hidrocarburos La caída del precio del petróleo en los mercados (50% en algunas cestas) ha puesto contra las cuerdas a las economías de varios gobiernos sobre los que nuestros medios han tenido la delicadeza en los últimos años de realizar una especial cobertura informativa. Las balanzas de pagos de […]

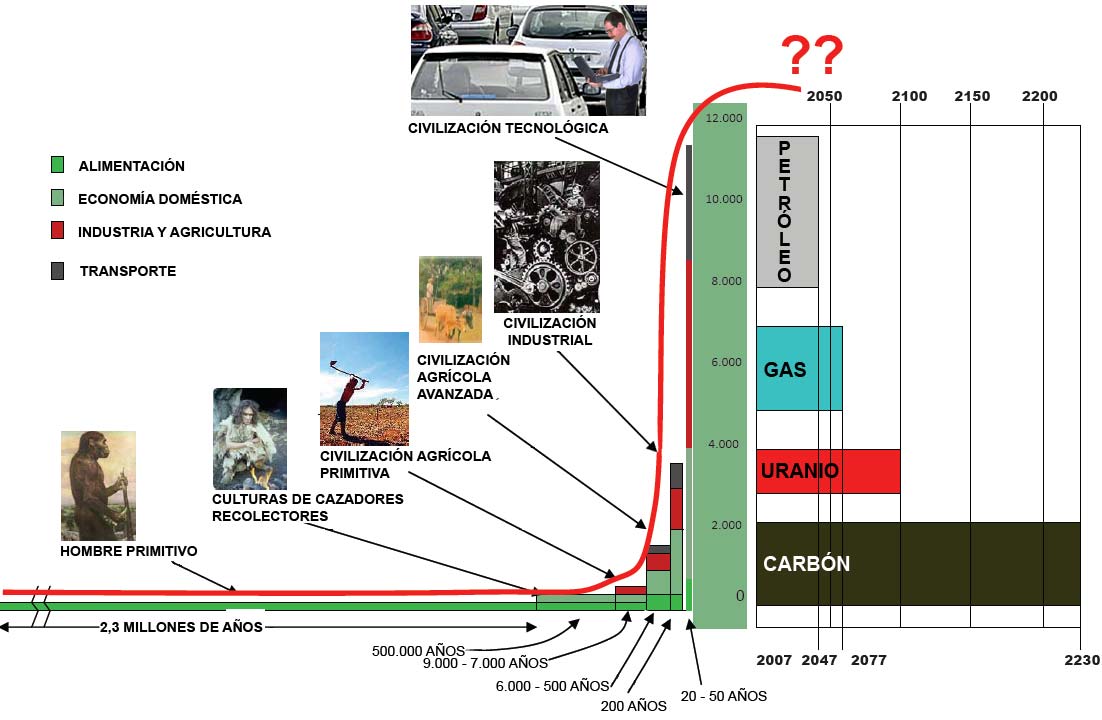

¿Quién piensa en la energía?

Sixto Martín

La actual crisis financiera tiene un elevado grado de artificiosidad. No es el resultado de una carencia de recursos primarios, ni de mano de obra, ni de riqueza nacional… sino resultado de maniobras especulativas con dinero, que no es más que papel, plástico o últimamente órdenes por internet. Se nos está ocultando la verdadera crisis […]

A vueltas con la crisis y la reproducción social

Astrid Agenjo Calderón

Nada nuevo bajo el sol. El capital transnacional productivo, y en especial el financiero especulativo, opera con plena libertad desde hace décadas gracias al diseño de un entorno institucional que se va reestructurando a su merced. De ahí que el denominado «estado del bienestar» se haya constituido en una suerte de observador cómplice a partir […]

La manzana no puede caer muy lejos del árbol…

Daniel López García

¿Producir cosas para reproducir la comunidad?1 Libertad y autonomía en una sociedad terciarizada Este texto tiene mucho que ver con otro publicado en El Topo nº 52. Como aquel explicaba muy bien muchas de las cosas que tienen que ver con la idea que yo quiero compartir aquí, no voy a tratar de profundizar en […]

Monedas sociales, tejiendo comunidad

Marcos Rivero

¿Qué son las monedas sociales? Podríamos decir que las monedas sociales son un tipo de dinero porque, generalmente, cumplen con sus tres características básicas: ser un medio de intercambio, una unidad contable y un medio de conservación de valor. No obstante, esta definición aséptica del dinero no nos dice nada acerca de sus fines. Si […]

Banca Ética Fiare

Esteban Tabares

¿Dónde está el dinero? Es la pregunta de mucha gente: ¿por qué estamos en crisis?, ¿por qué hay que apretarse el cinturón?, ¿dónde está el dinero? Como dice el refrán, «el que parte y reparte…». Y la mejor parte, la parte que nos corresponde a cada cual, se la están repartiendo entre esos que llaman […]

Coop 57 Andalucía:

Óscar García Jurado

Coop57 es una experiencia de finanzas éticas y solidarias que desde hace más de 15 años actúa como una herramienta de transformación hacia otra economía. Formalmente, Coop 57 desarrolla una actividad financiera como cooperativa de servicios. Con origen en Barcelona, realiza su actividad en Andalucía desde 2008. El objetivo principal de Coop 57 es asociar […]

El gasto militar destruye el gasto social

Colectivo Utopía Contagiosa

Es habitual oír a los militares y a la cohorte de corifeos que los acompañan las quejas por el escaso gasto militar español. Suelen coincidir tales quejas con los previos a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y, en nuestra opinión, buscan influir en la muy desinformada opinión pública y en la despistada […]

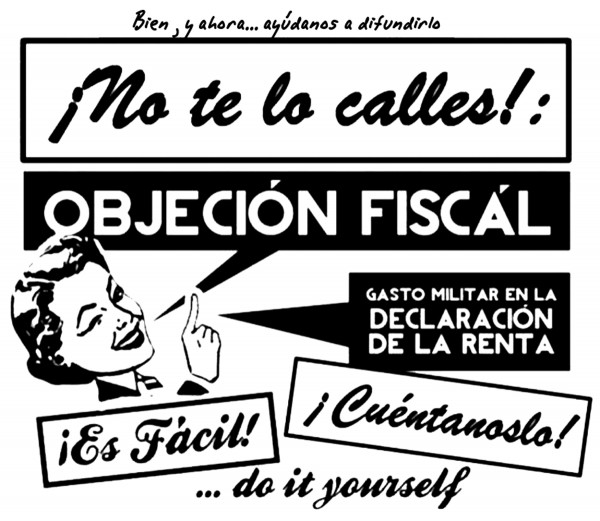

Desobediencia a los gastos militares

Enrique Luna Mellado

¿Qué es la Objeción Fiscal al gasto militar? Es la no disposición a colaborar con el Estado en los gastos de preparación de guerras y mantenimiento de la estructura militar, desobedeciendo activamente en el momento de realizar la declaración de la renta. Consiste técnicamente en aprovechar la declaración para desviar una parte de la totalidad […]

Educación y pobreza

Manolo Collado

En mi vida profesional y personal he tenido la posibilidad de trabajar en Dragados, con la clase dominante, durante cinco años. También con los pobres que no acabaron la enseñanza primaria a su edad, en Radioenseñanza ECCA (una emisora de radio de Gran Canaria dedicada a la alfabetización de personas adultas). Posteriormente, trabajé con los […]

De la serie Pobrezas:

Pedro Olazabal Herrero

Por un lado, parte de la humanidad no tiene acceso a los mínimos de energía para satisfacer sus necesidades. Por otro lado, seguir aumentando el consumo de energía entra en contradicción con la medida más importante de un modelo energético sostenible: el ahorro y la eficiencia energética. Los derechos humanos nos imponen aumentar el consumo […]

Pérdidas que hacen crecer el PIB. Una crítica a la economía convencional desde la economía ecológica.

Fernando Cembranos Díaz

Si se mira la realidad, sin dejarse llevar por la valoración de la economía convencional, se observa que una enorme máquina (formada por autopistas, fábricas, urbanizaciones, parkings, excavadoras, antenas, pegotes de chapapote, grúas, monocultivos, vertederos, centrales térmicas y residuos radiactivos entre otros), crece y crece comiéndose la riqueza ecológica (base de la vida) que encuentra […]

Con el sudor de las de enfrente

David Pérez Neira

«Con el sudor de las de enfrente» es sin duda, una expresión que sintetiza maravillosamente uno de los principios rectores más importantes del funcionamiento del actual sistema económico: la acumulación por parte de un*s poc*s solamente es posible gracias a la desposesión de un*s much*s. De esta forma, la famosa frase de abuelo que dice […]