Escándalo, es un escándalo. (Raphael)

Aquí estoy, sentada delante de una pantallita de colores intentando escribir este editorial con varias décimas de fiebre. En mi garganta inflamada pareciera que se ha alojado una jauría de gatos en celo con la peor de las intenciones. Según el médico que me atiende —aún y afortunadamente— en la Seguridad Social, es una faringoamigdalitis provocada por virus o por bacterias. Aunque no lo sabe a ciencia cierta, me ha recetado antibióticos: si fuera una infección vírica, no serviría para nada; si fuera una infección bacteriana, debería remitir en poco tiempo. Según mis amigas sanadoras y curanderas, lo que en realidad me pasa es que llevo demasiado tiempo callando lo que no quiero callar. Por esta razón, mi garganta se ha transformado en cuchillas que van abriendo paso a todo lo que quiero decir, a todo lo que necesito gritar, a todo lo que debería contar y no cuento: unas veces por miedo, otras por vergüenza, otras porque no sé cómo o a quién y, otras, porque no me dejan. Y como yo, hay tantas…

Coincide justo con estos días en los que la libertad de expresión provoca tantos golpes de pecho. Lamentos mediáticos que emiten muchas personas que solo defienden la libertad de expresión de quienes, al expresarse, dicen lo que ellos quieren oír. Y que con su poder, con su dinero o con su posición en la vida —normalmente, sin mérito alguno— pretenden impedir a través del miedo que las personas hablemos, nos manifestemos, reivindiquemos, acusemos o, simplemente, contemos que las cosas pueden ser de otra manera, que deben ser de otra manera.

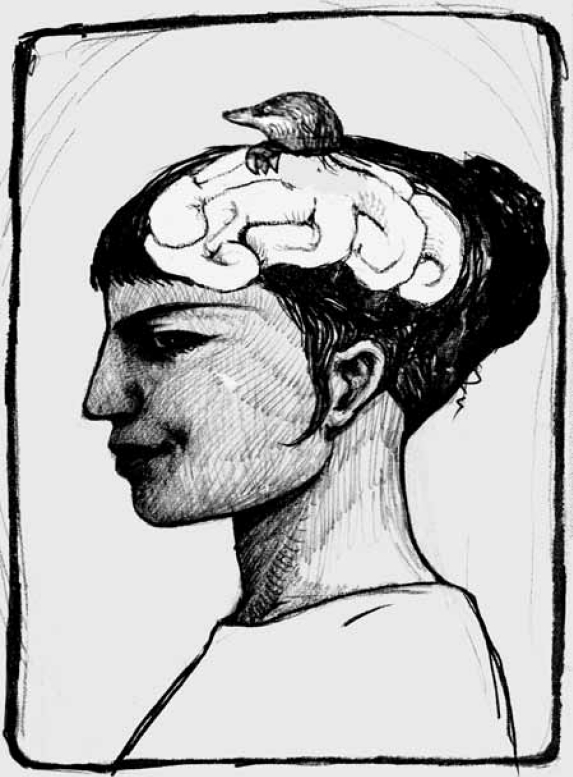

Amaia Pérez Orozco aludía hace poco1 al sistema que regula nuestra existencia —capitalista, heteropatriarcal y fagocitador de vida— como «esa cosa escandalosa». Y es que es un escándalo todo lo que sucede a nuestro alrededor y en nosotras mismas. Pero, lo peor, es que es un escándalo frente al que a veces pienso que nos hemos colocado tapones en los oídos. A menudo tengo la sensación de jugar continuamente al cucú-tras, de que pensamos que simplemente con taparnos los ojos —o los oídos— todo desaparece.

Los sindicatos mayoritarios, que «aparentemente» debían velar por los derechos de las trabajadoras, pactan expedientes de regulación de empleo, condenando a quienes habían creído en ellos al desempleo o a condiciones laborales totalmente indignas. Aun así, siguen siendo mayoritarios. Se da carta blanca al uso de organismos modificados genéticamente, de cuyas consecuencias sobre nuestra salud y la salud de nuestro entorno aún no tenemos toda la información y que terminan en nuestros platos envenenando nuestros cuerpos. Hemos perdido la posibilidad de alimentarnos con comida de verdad y no de pichiglás. Y hemos perdido la capacidad de asegurar justicia para quien realmente la produce. Nos están arrebatando el derecho al agua, un secreto a voces, otro escándalo soterrado amortiguado por los zumbidos del televisor. No nos dejan decidir cómo queremos que sea el espacio supuestamente público en el que desarrollar nuestra existencia en compañía de otras personas. Los cuidados han quedado relegados o monetarizados, pero siempre en manos de ellas; eso sí, precarizando su existencia.

Sí que es escandalosa esa cosa, sí. Aunque no sé si será producto de la fiebre, que sigue subiendo, pero me llegan murmullos de otros lugares donde las gentes se organizan en comunidades que apuestan por la autogestión, por el apoyo mutuo y por el respeto entre diferentes por cuestiones de género, religión… Me llegan noticias de personas que se autoorganizan para procurarse los bienes necesarios con criterios de justicia ecológica y social. Escucho de luchas vecinales que finalmente logran frenar los intereses de los lobbys mercaderes. Y de personas que, aun siendo privadas de su libertad, siguen queriendo ser escuchadas, siguen queriendo expresarse y que su voz traspase los muros.

Pero he de reconocer que, en días como hoy, el optimismo no me acompaña. Cuando la gente se autorganiza es capaz de cambiar las cosas, pero es difícil, muy difícil. Siempre hay estructuras supracomunitarias que frenan, dificultan o impiden el bienestar de las personas; o incluso favorecen aquello que nos perjudica. Y por esto me pregunto: ¿para qué sirve el Estado? Sé que es una de esas preguntas incómodas que no queremos oír, que preferimos ampararnos en la anestesia de lo que debería ser y no de lo que es. También sé firmemente que no quiero el mercado como alternativa al Estado. Mientras tanto, esa cosa escandalosa sigue su rumbo sin apenas freno.

Y es que —vuelvo a repetir, será fruto de la fiebre—, como dice mi admiradísima Martirio:

¡Ay qué jartura, Dios mío, mira que me voy a la calle a pegá chillíos!

1 En una charla que pudimos disfrutar en uno de los eventos de celebración de los aniversarios compartidos de El Topo y La Fuga.